|

Опубликовано в журнале «Народ Книги в мире книг» (Санкт-Петербург)

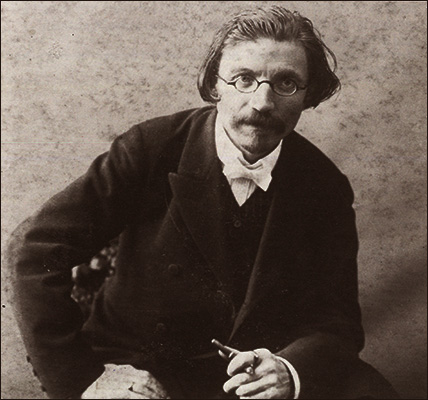

№ 127 / Апрель 2017 Шолом-Алейхем навсегда

|

|

||||||||

|

Среди произведений Шолом-Алейхема немалую долю составляют так называемые «праздничные» рассказы, написанные для еврейских газет и журналов к тому или иному празднику — Пуриму, Пейсаху (Пасхе), Йом-Кипуру, Сукесу, Симхас-Тойре, Хануке. По понятным причинам — идеологические ограничения, неподготовленность читательской аудитории — далеко не все они в советские годы были переведены на русский язык. Да и те, что все-таки были переведены, переиздавались не часто. Есть в этом малоизвестном русскому читателю разделе шолом-алейхемовского литературного наследия и два пасхальных фельетона с одинаковым названием — «Arbe-koyses» («Четыре бокала»).

Более ранний из них был напечатан в 1888 году петербургской газетой «Yudishes folksblat» («Еврейский народный листок»), одним из первых в Российской империи периодических изданий на идише. По-русски, в переводе Елены Аксельрод и под заглавием «Пасхальное вино», этот смешной монолог еврейского виноторговца публиковался лишь однажды — во втором, наиболее полном издании шеститомного собрания сочинений Шолом-Алейхема на русском языке (1971–1974).

Другой одноименный фельетон впервые увидел свет в варшавско-краковском еженедельнике «Der yud» («Еврей»), в его специальном пасхальном выпуске 1900 года[1]. На русский язык он никогда ранее не переводился.

Этот фельетон — своего рода творческий эксперимент, важный для понимания генезиса писательской манеры Шолом-Алейхема. В одном коротком тексте автор собрал мотивы самых разных своих произведений — и уже написанных, и тех, которые ему еще только предстояло написать. Здесь присутствуют и пафос его сионистских памфлетов, и сарказм антиассимиляторских фельетонов, и ирония «касриловских» историй, и лиризм детских рассказов. Повествование ведется от первого лица, но это — то умудренный опытом и склонный к философствованию взрослый, то ребенок, еврейский мальчик, с любопытством наблюдающий за миром взрослых и готовящийся стать частью этого мира. Жанровая неопределенность — сочетание юмористической новеллы, зарисовки с натуры и публицистического высказывания — делают этот текст особенно интересным.

Вскоре после «Четырех бокалов» на страницах того же еженедельника «Der yud» появились многие рассказы, вошедшие впоследствии в цикл «Mayses far yidishe kinder» («Истории для еврейских детей»). Практически все они построены на том, что герой вспоминает какое-то яркое событие своего детства и предлагает затем по его поводу рефлексию уже взрослого человека. В том же издании ровно через год, весной 1901-го, в качестве очередного пасхального фельетона Шолом-Алейхем напечатает подлинный шедевр — рассказ «A farshterter peysekh» («Испорченная Пасха» или, в версии переводчика Михаила Шамбадала, «Омраченный праздник»), где намеченный в «Четырех бокалах» мотив предвкушения ребенком скорого праздника получит новое, куда более грустное развитие…

Таким образом, фельетон, впервые публикуемый по-русски в настоящем номере «Народа Книги в мире книг», представляет собой своеобразный пролог к большому, значительному и хорошо знакомому русскоязычным читателям циклу детских рассказов еврейского классика.

Шолом-АлейхемЧЕТЫРЕ БОКАЛА

— Добро пожаловать, гость дорогой! Садитесь, усаживайтесь, отчего же вы не садитесь?

Так за день до Пасхи радушно встречает нас, то есть меня и моего отца, реб Юдл-виноторговец, коренастый бессарабский еврей с румяными щеками, брюшком и загривком, не помышляющий ни о чем другом на этом свете, а лишь о мамалыге с кисло-сладким мясом, которую так хорошо запить стаканчиком вина… Моего отца Юдл очень ценит по одной причине — папа знает толк в вине. Хотя с другой стороны — какой же еврей не знает толк в вине? Вино ведь — один из тех трех предметов, в которых мы — величайшие в мире специалисты. Первый — это музыка, то есть пение, второй — вино, а третий — бриллианты.

Иной раз, начав размышлять на эту тему, задаю я сам себе вопрос: ладно, по части двух первых предметов, музыки и вина, ничего удивительного — потому что какой же еврей не любит послушать пение? Какой же еврей не слышал таких знаменитостей, как, к примеру, Ерухим, Пици, Бени, Бецалель, Ниси Бельзер, Борух Карлинер, Блюменталь, Бахман, Пиня Минковский и другие канторы, прославленные на весь свет? А если сам не слышал, так другие слышали. Разве это что-то меняет? Мы музыку глубоко понимаем…

Ну а о вине и говорить не приходится. Вино любой еврей, даже бедняк из бедняков, пьет каждый год на пасхальном седере. А нету настоящего вина, так он пьет изюмное, пьет медовуху, пьет свекольный рассол. Надо же ему выпить четыре бокала — хоть чего-то, но надо. Пасха же!.. Больше того, возьмите самое лучшее шампанское или даже церковное вино — нам не то что пить его, нам даже знать, какое оно на вкус, нельзя — так мы вам, если захотите, и о них свое суждение вынесем — просто исходя из здравого смысла… Или спросите еврея, скажем, о вине из Земли Израильской, так он вам, нимало не смутившись, прямо скажет: «А? Что? Вино из Земли Израильской? "Кармель"? По правде сказать, сам я "Кармель" еще не пил. И знаете почему? Потому что каждый год к седеру есть у меня собственное вино. Беру я настоящие бендерские выморозки и примешиваю к ним немного наливки. Вкус у моего вина — райский, хоть царю подавай… Но от знатоков, которым "Кармель" доводилось пробовать, я кое-чего слышал и так себе разумею, что это, должно быть, совсем не плохое винцо!..» Короче, в вине мы разбираемся ничуть не хуже, чем в музыке…

Но вот что касается третьей вещи, бриллиантов, — удивительное дело. Я и до сего дня не понимаю: откуда у нас взялись эти познания? Где это евреи так насмотрелись на бриллианты? Никогда не забуду серьги, которые оставила нам в наследство прабабушка, земля ей пухом. Поначалу, когда прабабушка умерла, ее бриллиантовые серьги оценивали у нас в Касриловке бог знает как высоко. Знатоки не могли налюбоваться на их прозрачность, их блеск, их игру. Нашелся даже один знаток, который заявил, что чудо это невиданное и второй такой пары бриллиантов нигде в мире не сыскать — ну разве что у английской королевы. Нашелся и другой знаток, который того, первого, на смех поднял. У английской королевы, мол, и покрупнее, представьте себе, бриллианты имеются. Так первый ему на это вполне справедливо ответил: «Бриллианты — не калачи, чтоб на вес цениться. В бриллиантах главное — прозрачность, блеск и игра. Вся суть в том, как они играют…» Однако много лет спустя, когда надумали мы эти редкостные серьги заложить или продать, бриллианты внезапно полностью обесценились. И куда только подевались их прозрачность, их блеск, их игра? А те же самые знатоки говорили: «Подумаешь! Пара висюлек!..»

Но поскольку к четырем бокалам вина, которые положено выпить в пасхальный седер, все это не имеет ни малейшего отношения, вернемся-ка мы к Юдлу-виноторговцу.

Встретив с его стороны такое радушие, папа сразу сообщает ему, что времени у нас в обрез, канун Пасхи все-таки, а потому не будет ли он так добр спуститься с нами в погреб и выбрать вино для седера.

— Ох, со всем уважением! — отвечает Юдл, зажигает свечу, берет с собой маленький стаканчик, и мы втроем спускаемся в погреб.

— А вот, к примеру, какого вина хотелось бы вам выпить на нынешнюю Пасху? — спрашивает Юдл, глядя в потолок.

— Какого бы мне хотелось вина? — переспрашивает папа. — Я бы хотел, чтоб это было, понимаете ли, настоящее вино, то есть вино в нашем с вами понимании. Понимаете?

— Понимаю. Что ж тут не понять? Вы хотите такое вино, чтоб было — «первый сорт»!

С этими словами Юдл уходит в темный угол, наливает там, нагнувшись, стаканчик чего-то «первосортного» и приносит папе.

— Провались я на месте, если кто-то у меня хотя бы пробовал это вино. А ну, пригубите-ка!

Папа несколько раз встряхивает стаканчик, подносит его сначала к свече, затем ко рту, и морщит нос:

— Нет, реб Юдл, вы меня простите, но не это у меня зовется «первый сорт»!

— Ага, теперь ясно, что вы имеете в виду! — отвечает Юдл и наливает стаканчик чего-то другого. — Ну, что вы на сей раз скажете? Взгляните только, какое прозрачное! Как слеза!

Папа пробует «слезу» и выносит свое суждение:

— Что ж, несомненно, это вино. Единственный его недостаток в том, что оно, между нами говоря, немного подозрительно. То есть оно у вас слегка подделано, с позволения сказать — разбавлено. Признайтесь…

— Упаси бог! — восклицает Юдл и клянется всем на свете, что это настоящее, беспримесное каушанское вино. Никаких, не дай бог, добавок. Такое же чистое, невинное, каким его мама родила. Настоящее, беспримесное бордо.

— Э нет, реб Юдл! — отвечает ему папа. — Так не пойдет! Мы же договаривались, что вы мне покажете такое вино, которое и в самом деле вино. Так что вы мне теперь сказки рассказываете — бордо-шмордо?

— Беда с этими знатоками! — говорит Юдл, выплескивает из стаканчика «бордо», наливает в него новое вино, на сей раз из двух бочонков сразу, и подносит его папе уже с другим выражением лица.

— Знаете что? Скажите что-нибудь сами, раз вы знаток и разбираетесь в винах, а я помолчу. Вот нет меня — и всё!

Сперва папа рассматривает стаканчик на свет, затем медленно подносит к губам, отпивает — и лицо у него меняется, глаза веселеют.

— О, вот это вино, это уже можно назвать вином. Знаете почему? Потому что в нем есть все, что должно быть в вине: и крепость, и сладость, и терпкость. Одним словом — это вино.

— Чтоб мне так везло во всех делах, — откликается Юдл и подскакивает к папе, — как верно то, что не было у меня еще такого вина с тех самых пор, как я вином торгую. Думаете, у меня его много? Иметь бы мне такой веселый праздник, как…

— Ну-ну, потише! — прерывает его папа. — Дело тут такое: это, конечно, вино, но — не ай-ай-ай! Вино, но не более того. А я вас, реб Юдл, хотел бы вот о чем попросить: не будете ли вы так добры налить мне стаканчик из тех… из тех… Вы же знаете, что я имею в виду… Из настоящих выморозков, помните? Ай, какие были выморозки!

Юдл хлопает себя по бокам с усмешкой:

— Чистая беда с этими знатоками! Мало того, что они разбираются в винах, так у них к тому же еще и память имеется — помнят вкус того, что и год назад пили, и два года назад, и три года назад!

Тут Юдл встряхивает стаканчик и наливает в него совсем другое вино, на этот раз не из двух, а из одного бочонка. Подносит он папе этот стаканчик молча, но так при этом шмыгая носом, словно спрашивая: «Ну, что вы теперь скажете?» Папа делает один глоток, затем еще один и еще один, каждый раз при этом он смотрит на стаканчик снизу вверх, прикусывает нижнюю губу, качает головой и приговаривает, ни к кому не обращаясь и цедя слова:

— Ой! — Вот это! — В самом деле! — Вино!!! Слышите, реб Юдл? Вот это настоящее вино, которое можно назвать вином. Когда пьешь такое вино, чувствуешь, что пьешь вино. Всем ртом, понимаете ли, чувствуешь, что это — вино! Над ним уже можно произносить благословение на вино, потому что это — действительно вино!.. Скажите же, реб Юдл-сердце, «как драгоценно»[2] оно — сколько оно, попросту говоря, сто́ит? Откуда оно? И «какое имя ему»[3] — как оно, собственно, называется?

— Э! — отвечает Юдл, посмеиваясь. — Хотите прямо-таки всё узнать? Придется, придется сказать вам правду. Какие тут могут быть отговорки? Дело такое: вино это — мои собственные выморозки номер тринадцать, зваться оно зовется — шато лафит, а стоить оно стоит — аж шесть целковых ведро. Это вам ни много ни мало — четыре пятиалтынных за кварту. Чтоб мне так везло во всех делах, сколько я на нем потеряю, даже если буду брать по пять пятиалтынных за кварту. Не забудьте, сколько с него отходов! Шутка сказать, выморозки! Послушайте меня и не медлите, прикажите налить вам две бутылки этих выморозков и две бутылки бендерского марго, что я до того показывал, да еще для женщин возьмите бутылочку настоящего измирского, которое каждый год у меня берете, и тогда вы будете уверены, что, с Божьей помощью, обеспечены вином к седеру, проживете много лет во здравии вместе с женой вашей и детьми вашими, разбогатеете и на каждую Пасху будете пить вино, не хуже этого… Янкл! Где ты там, черт тебя подери?!

На этот зов является, не знаю откуда, какой-то странный тип — здоровенный чернявый парень в засаленном ватном халате, подвязанном веревкой, и огромных-преогромных сапогах. Лицо у него мрачное, заспанное, в глаза он не смотрит, говорит хрипло, точно со сна:

— А? Чего? Звали?

— Где ты был? Чего делал?

— Кто? Я? Ничего. С изюмом возился, малагу делал.

— Слушай, Янкл, что я тебе скажу: прополощи несколько бутылок и налей им две бутылки выморозков шато лафит из бочки номер 13, две — сладкого марго номер 8, и еще одну — измирского номер один. Стой, погоди! Куда тебя черти несут?.. Запомни, Янкл, выморозки шато лафит номер 8, марго номер 13, тьфу, то есть я хотел сказать шато лафит номер 13, марго номер 8 и измирское номер один из лучшего. Давай, шевелись, лежебочина!

Сонный Янкл уходит куда-то далеко наливать вино, возится там в темноте и вскоре возвращается с наполненными бутылками, вытаскивает из кармана пробки и своими большими здоровыми зубами смачно жует их, чтобы затем загнать в горлышки. А Юдл-виноторговец между тем беседует с папой — и всё о вине.

— А скажите, реб Юдл-сердце, удалось ли у вас в этом году изюмное вино?

— Изюмное? Всему миру на зависть! — отвечает Юдл. — Лучше самого лучшего венгерского вина! Токайское моему изюмному в подметки не годится! И шампанское в подметки не годится! И портвейн тамошний, и французское тамошнее вместе со всеми их прочими винами!

— В прошлом году, — говорит папа, — ваше изюмное было, вы уж меня простите, не из лучших.

— Чем же, к примеру? — вскрикивает Юдл, словно в испуге.

— Тем, к примеру, — неторопливо объясняет папа, — что его было в рот не взять. Уксус, простите меня, а не вино.

— Что вы говорите? Чтоб я был так здоров, как народ от него пальчики облизывал. Люди на него нахвалиться не могли. На последние дни Пасхи его и капли не осталось.

— А я вам скажу, — говорит папа еще неторопливей, — что это была, вы уж меня простите, ужасная дрянь! Сверху — плесень, вкус — как у вареных груш, да еще запашком каким-то отдавало. Будто от… от… огурцов.

— Не иначе, — говорит Юдл, разводя руками, — вы его в теплом месте держали. Или бутылки плохо закупорили.

— Нет! Ошибаетесь, реб Юдл. Бутылки были закупорены, как обычно, и держал я их в холодном месте, как обычно. Случилась, похоже, другая история: изюм у вас в погребе, видать, недобродил, а добродил он уже у меня в бутылках. Вот и вышло это проклятое вино кислым и дрожжеватым. Ребенок, бедненький (папа указывает на меня), промучился животом, не про нас теперь будь сказано, с первого седера и почти до Швуэса — в этом году я уж боюсь и притрагиваться к вашему изюмному.

Удивительно! Я совсем позабыл о той истории. Но стоило только папе упомянуть ее, сразу вспомнил, что в прошлом году сильно приналег на пасхальное вино, осушил все четыре бокала до дна, а когда встал после седера — потолок надо мной закружился, стол с бокалами и со всем прочим пустился в пляс, сам же я едва удержался на ногах. Что случилось дальше — помню, как будто сквозь сон. Кровать… Я лежу… Мама щупает мой лоб и проклинает кого-то, а кого — я и не знаю: «Чтоб он провалился со своим изюмом и своими винами! Душегуб! Отравил ребенка!..»

— Доброго вам праздника! — прощаемся мы с Юдлом-виноторговцем, несколько раз желаем ему кошерной Пасхи и довольные, веселые отправляемся домой, унося с собой вино для седера. Папа весел, потому что заблаговременно купил пасхальное вино — и ему не придется завтра, под самый праздник, толкаться в толпе. А я еще веселее, потому что — кто со мной сравнится? Вот-вот, всего через день, придет «добрый дядя Пейсах», в хедер ходить уже не нужно, и дома меня ждут новая одежка, новые сапожки со скрипом и новый блестящий картузик. Придя домой с вином, папа ищет для него прохладное и кошерное место. Он возится с ним, словно с любимым, заботливо оберегаемым ребенком. Всем нам он строго-настрого наказывает не притрагиваться к вину своими «квасными» руками. Мы даже глядеть в ту сторону не должны! Позже, после «поисков квасного», мы ложимся спать (последняя предпасхальная ночь!), и на всю ночь я погружаюсь в странные, глупые сны. Мне снится, что Юдл-виноторговец надевает на себя мою новую одежку и мой картузик. «Это мой картузик! — кричу я ему. — Его только вчера купили мне к Пасхе!..» Здоровенный же Янкл уже приложился к нашему вину. Стои́т, запрокинув голову и приставив перевернутую бутылку ко рту. Вино — буль-буль-буль, а он заглатывает… «Пропало вино! Его испачкали квасным!..» — кричу я и в ужасе просыпаюсь, благодаря Господа за то, что это был всего лишь сон…

***

Дождаться бы той минуты, того мгновения — осталось совсем немного, через два-три часа наступит Пасха. Повсюду уже царит пасхальная чистота. Печь вытоплена. Стол накрыт белой скатертью. Маца хрустит. Доносится вкусный запах гусиного жира. Пахнет латкес, пасхальными латкес. Вино стоит на видном месте, на него уже можно смотреть… Папа пока еще немножко занят, он готовит харойсес. А я… Я уже готов! Как настоящий принц, как царевич, я с головы до пят одет во все новое, все нарядное — оно пощелкивает и поскрипывает. Не знаю, что мне делать: сидеть — просто грешно, кафтанчик помнется; ходить — блеск с подошв сотрется; стоять — не будет слышно, как сапожки поскрипывают… Я парю, я на седьмом небе от счастья. Плохо только, что в новых сапожках через грязь, знаменитую непролазную касриловскую грязь, в синагогу никак не пройти. Нужно надевать старые, будничные сапоги. Но делать нечего!..

В синагоге чисто, в синагоге светло, в синагоге празднично, в синагоге весело. Все люстры, все светильники начищены, блестят, свечи горят. Евреи, все умытые, одетые по-праздничному, молятся от души, а мы, мальчишки-озорники, осматриваем друг друга: чей кафтанчик длиннее, а чей — короче, чей картузик красивее и сильнее блестит. Плохо только, что новые сапожки остались дома. Но делать нечего! И кто виноват? Грязь, наша касриловская грязь…

Но — ничего, всё преодолимо. Преодолев грязь и возвратившись домой, я снова надеваю свои новые блестящие и скрипящие сапожки, потому что грязь ведь только снаружи. Внутри же, в доме, у нас чисто, красиво, опрятно, чудесно! Всё сверкает, светится чистотой. Вино уже стоит на столе. Оно поблескивает, переливается, искрится. Маца и блюдо со всем, что необходимо для седера, готово. Папа, «царь», в белой одежде — во главе стола, на кресле с подушками. По правую руку от него — мама, «царица», в шелковом платье. Я же, их «принц», сидящий сбоку, встаю и наизусть задаю папе «четыре вопроса», а завершаю горячо, бойко, с напевом, которым Талмуд читают: «Задал я тебе, папа, все четыре вопроса. Дай мне теперь на них ответ. А если не дашь мне на них ответа, сам я на них отвечу: рабами были мы у фараона в Египте!..» И тут начинаем мы оба петь, стараясь перекричать друг друга, причем я, словно жеребенок, каждый раз забегаю вперед, чтобы показать папе, что знаю Пасхальную агаду назубок: «Рабами были мы у фараона в Египте, но Господь вывел нас из Египта и явил чудеса великие…» И мы рассказываем друг другу прекрасные истории, подобно рабби Элиэзеру, и рабби Иегошуа, и рабби Элазару бен Азария, и рабби Акиве, и рабби Тарфону, которые сидели всю ночь и рассказывали об исходе из Египта… И мы перечисляем четверых сыновей из Пасхальной агады: одного — мудрого, одного — нечестивого, одного — глупого, одного — что даже спросить не умеет, то есть, извините за выражение, полный идиот — ведь первые три хотя бы вопросы задают, а этот сидит, точно, с позволения сказать, истукан, точно его и не касается, как мучили нас в Египте когда-то, как отравляли нам жизнь. Мы месили глину, делали кирпичи, строили Питом и Рамсес, а фараон раз за разом измышлял все новые гонения на нас… Если бы Господь, благословен Он, не вывел нас вовремя из Египта, остались бы мы навечно рабами, навечно невольниками — мы и дети наши, и дети детей наших. Потому и заповедано нам справлять каждый год седер и рассказывать детям нашим о великом чуде исхода из Египта.

Имеется нынче среди наших нынешних детей немало таких, что «даже спросить не умеют», что сидят на седере, точно истуканы, и наблюдают, как папа «валяет дурака», ест невкусный хрен с харойсесом да бормочет что-то из молитвенника, но тихо, себе под нос, потому что стесняется бонны… Но разве виноваты такие дети, которые «даже спросить не умеют», в том, что в гимназиях еврейскую историю не проходят? Бонна не поведала им чудесное сказание об исходе из Египта, никто не объяснил им, что означают эта «сухая» маца, этот «горький» хрен с харойсесом, все прочие еврейские обычаи и пасхальные блюда… Пасхальные блюда? Ну, разумеется, кто ж откажется от кнейдлах, латкес, запеканки, клецок с начинкой? Добрый пасхальный борщ с мацой или маца, поджаренная с яйцом, — тоже совсем не плохо. «Пасха, — говорят нынешние дети по-русски, — славный праздник, будем кушать хремзлах и пить сладкое вино…» Но никому из них не понятен смысл слов: «Рабами были мы, рабами и остались». Никто из них не знает вкуса слов: «Время нашей свободы!..»

Я возвращаюсь, однако, к повествованию про то, как мы с папой рассказываем истории о прапрадеде нашем Фарре, и праотце Аврааме, и Исааке с двумя его сыновьями Иаковом и Исавом, и по ходу дела упоминаем нашего дядю Лавана-арамеянина, который был в тысячу раз хуже фараона, ведь фараон повелел убить только мальчиков, а Лаван хотел извести весь народ еврейский, вырвать его с корнем… Затем переходим мы к истории о том, как фараон рассчитался с нами, купаясь в крови еврейских младенцев… «И возопили» — подняли мы крик, обращаясь к Господу (тут начинаем мы кричать во весь голос), чтобы заступился он за нас. И услышал Бог нашу мольбу. Послал он Моисея с Аароном к фараону, чтоб отпустил тот евреев из Египта. Но фараон, вероятно, о том и слушать не желал, а потому наказал его Бог десятью казнями: «Кровь… Лягушки…» При каждой казни останавливаемся мы и отливаем немного вина из наших бокалов. Затем мы вновь наполняем бокалы до краев и продолжаем рассказывать. Вместе с рабби Йоси Галилейским подсчитываем мы все казни, которыми наказан был фараон. Выходит куда больше десяти казней: «В Египте, по подсчету рабби Акивы, получил фараон пятьдесят казней, да еще на море двести пятьдесят казней. Имеем, значит, ни много ни мало триста казней…» Так ему и надо, думаю я, пусть знает, что с евреями лучше не связываться, потому что у евреев из одной казни много казней может выйти!.. Позже, когда мы завершаем рассказ об исходе и приступаем к псалмам, прославляющим Господа, папа становится кантором, а я — певчим. Он закатывает канторские рулады, я подтягиваю, а мама радуется, глядя на нас обоих. Но это до тех пор, пока не приходит черед произнести: «Готов я исполнить заповедь и испить второй бокал из четырех бокалов». Тогда я начинаю раскачиваться, как старик, произношу благословение, запрокидываю стакан и осушаю его до последней капли. Мама смотрит на меня и грозит мне пальцем, словно говоря: «Гляди, как бы всё не кончилось для тебя, озорник, тем же, что и год назад…» Но мне это — как прошлогодний снег. Год назад было одно, а сейчас — совсем другое!

Позже, после обильной трапезы, после афикомана, после благословений, я вновь начинаю раскачиваться и произношу: «Готов я исполнить заповедь и испить третий бокал из четырех бокалов», а потом вновь запрокидываю стакан и чувствую, что у меня кружится голова. Но все-таки я по-прежнему в здравом уме. Я наполняю четвертый бокал и вместе с папой стоя читаю: «Излей гнев Свой», поглядывая при этом на дверь — вдруг увижу, как входит Илия-пророк и пьет из своего бокала… Затем мы вновь усаживаемся и читаем все оставшиеся части агады, шаг за шагом — и «Славьте Господа», и «Душа всего живущего», и «Это было в полночь». Я помогаю папе спеть: «Тебе и только Тебе, Тебе, да, Тебе, Тебе, Всевышний» — и возглашаю во весь голос:

— В будущем году в Иерусалиме!

И тут я чувствую, что внутри у меня потеплело, щеки пылают, перед глазами стоит какой-то туман. На душе у меня весело, празднично, ликующе, я просто ног под собой не чую от радости: вот хорошо мне — и всё. Если бы не стеснялся, пустился бы в пляс… Мама смотрит на меня и смеется, просто покатывается со смеху. Может быть, вы понимаете, что тут такого смешного? Ума не приложу, отчего она смеется… И не знаю, не могу припомнить: выпил я последний, четвертый бокал — или нет?.. И не могу восстановить в памяти: помогал я папе петь «Хад Гадья» или к тому времени уже спал сладким, счастливым детским сном?

Одно только помню: мне тогда было хорошо, я тогда был совершенно счастлив, и бог весть, бог весть, могут ли наши нынешние дети ощутить себя настолько по-настоящему празднично в праздник, настолько по-пасхальному — в Пасху. У наших нынешних детей нет кафтанчиков с картузиками, они носят мундирчики с пуговицами, но им не дано узнать подлинный вкус четырех бокалов вина за пасхальным столом и испытать подлинное наслаждение от них. Зато знают они подлинный вкус процентной нормы в гимназиях и наслаждаются ею от души… Они не знают значения слов «Хад Гадья» — маленький козленок… Зато знают они смысл слов «маленький жиденок» или «malutki żydek»… И еще много, много чего знают наши нынешние дети, чего лучше бы им не знать! Но поскольку нынче канун Пасхи, не хочу нагонять на вас уныние. Не хочу портить вам праздник сторонними заботами, грустными мыслями, а потому завершу свой фельетон словами из Пасхальной агады:

— В будущем году в Иерусалиме!

Киев, канун Пасхи 1900

Перевод с идиша и предисловие Александра Френкеля Рисунки Александра Рохлина [1] См.: Sholem-Aleykhem. Arbe-koyses // Der yud. 1900. № 15/16 (12 apr.). Z. 2–8. [2] Псал. 35:8. [3] Притч. 30:4. |

|