|

Опубликовано в журнале «Народ Книги в мире книг» (Санкт-Петербург)

№ 96 / Февраль 2012 Имена

|

|

||||||||

|

Не только 100-летие со дня рождения заставляет меня вновь говорить о Давиде Ноевиче Гобермане, замечательном исследователе народного искусства и не менее замечательном художнике. Вне всяких дат я часто думаю о Гобермане, которого мне посчастливилось близко знать в последние годы его жизни.

Давид Ноевич Гоберман (1912–2003) Фото Григория Майофиса

Фигура этого человека, приобретая с годами все большую значимость, стала своеобразным символом того «третьего пути», о котором часто забывают, рассуждая о противостоянии официоза и андеграунда в советском изобразительном искусстве и, шире, в советской культуре эпохи «застоя». Официоз в первую очередь давал своим адептам возможности для социализации. Но и андеграунд — по‑своему — таких возможностей предоставлял немало: были и выставки, и слава среди «своих», и свои критики, и свои покупатели. Но существовал еще и срединный путь, который равно не являлся стезей ни андеграундного «греха», ни соцреалистической «добродетели», а как в той старинной шотландской балладе — вел в волшебную страну, страну чистого искусства, бескомпромиссного и не ищущего общественного признания. Его создавали немолодые живописцы, графики, скульпторы, получившие художественное образование в 1920–1930-е годы, а потому избавленные от необходимости энергично «изобретать велосипед» неоавангарда. Многие из них имели свою почтенную легальную творческую нишу, рядом с которой вершили еще одно искусство «для себя», что означало отнюдь не дилетантизм, а высшую меру профессиональной честности. Достижения этих художников «третьего пути» по решительности, безоглядности, смелости часто далеко превосходили поиски андеграунда. Так, несомненно, работал Анатолий Каплан, признанный мастер литографии «для всех» и одновременно — выдающийся живописец и керамист «для себя». К людям «третьего пути» принадлежал и Гоберман. Он любил показывать свои работы, но никто никогда не видел его живописи, выполненной до начала 1960-х. Давид Ноевич утверждал, что она малоинтересна, и наотрез отказывался доставать с антресолей. Только после смерти художника, разбирая его наследие, я увидел эти ранние холсты, превосходно профессиональные, но действительно еще не отмеченные печатью индивидуальности. Но самое главное, что в них, так же как и в работах более поздних, нет и тени намеренья приблизиться к требованиям эпохи — эстетически или идеологически. Никогда душу Гобермана не смущало желание стать «художником в законе». А ведь он, умевший как никто другой смотреть на собственное творчество со стороны, знал себе цену. Полная социальная безмятежность спасла его живопись и графику от многих ложных ходов, от пустой траты времени, от всего, что отвлекает от главного — искусства.

Давид Ноевич Гоберман, художник и искусствовед, был последним, младшим сыном в великой семье классического русского авангарда. Его биография почти хрестоматийна: родился в Минске, в мещанской семье, учился в хедере, потом в советской трудовой школе, на рабфаке и в Академии художеств, воспитывался на вывесках минских лавчонок и эрмитажном Матиссе. Ученик Тырсы, друг Альтмана, Каплана и Гершова, Гоберман духовно принадлежал началу 1930-х годов, когда русское искусство еще пыталось остаться частью общеевропейского художественного процесса. Интерес к народному творчеству, входивший в «символ веры» его учителей, прослеживается у Гобермана со студенческих лет. В воспоминаниях он сам рассказывает, как Тырса приучал учеников любоваться «примитивами». Уже на четвертом курсе Академии художеств Гоберман написал работу о надгробиях минского еврейского кладбища. Так началась его дорога к тому, что потом превратилось в одно из главных дел жизни. В конце 1940-х, когда все живое в советской культуре оказалось окончательно растоптано, народное искусство стало для него тем, чем для других художников явились позднее иллюстрации к детской книге, тем, чем для поэтов служил перевод. Прилагательное «народный» было абсолютной индульгенцией для любой меры экспрессии, условности и абстракции.

В 1955 году Гоберман защитил диссертацию на степень кандидата искусствоведения. Тема: молдавские народные ковры. Как единственного специалиста по этим самым коврам вскоре его пригласили художником на несколько молдавских ткацких фабрик, где производились «национальные по форме и социалистические по содержанию» коврики. Я вспоминаю, как однажды Давид Ноевич показал мне эскизы «народных» ковров, выполненные им в 1960-е для кишиневской фабрики. Я ахнул: это была чистейшая геометрическая абстракция, напоминавшая то о Мондриане, то о Делоне. Когда я сказал об этом автору, он только довольно и лукаво улыбнулся… Гоберман собирал, исследовал и популяризировал народные архитектуру, гончарное дело, ковроткачество, вышивку Молдавии и украинских Карпат. В сущности, речь идет о едином художественном комплексе, который создавался разными этносами, населявшими этот чрезвычайно продуктивный в культурном смысле регион. Из всего «карпатского» больше всего Давид Ноевич любил гуцульскую косовскую керамику. Он был первым, кто серьезно изучил и сделал известной миру эту подлинную жемчужину в короне украинского народного искусства. Более того, работы косовских мастеров глубоко повлияли на его собственное творчество, в особенности графику. Он чувствовал персональную ответственность перед этими — часто безымянными — художниками и в очередной раз откладывал живопись для того, чтобы подготовить новый фотоальбом по наследию гуцульских гончаров. Другое столь же важное открытие Гобермана — молдавские поклонные кресты. Эта удивительная каменная и деревянная скульптура, не имеющая аналогов в народном искусстве Восточной Европы, была практически полностью уничтожена в конце ХХ века и сохранилась только на его фотоснимках.

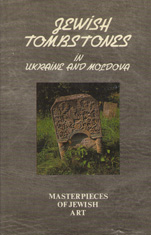

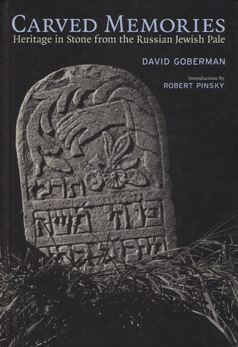

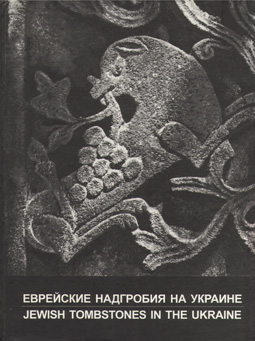

В связи с многочисленными альбомами Гобермана следует сказать еще об одной стороне его творчества — фотографии. Запечатлевая то или иное произведение, он не просто документировал его как исследователь, но как художник создавал свое частное, индивидуальное высказывание о работе народного мастера. Недаром большую выставку Гобермана «Carved Memories» («Резная память»), прошедшую в Нью-Йорке в 2000 году, организовывал не отдел народного искусства Бруклинского музея, а именно отдел художественной фотографии. Путешествуя по украинской и молдавской глубинке, Давид Ноевич не мог пройти мимо старинных надгробий на еврейских кладбищах. Начиная с 1950-х годов он сфотографировал тысячи памятников, большинство из которых впоследствии оказались утрачены. Вот как он сам написал об этом:

Изучая народное творчество Украины и Молдавии, я, таким образом, оказался в зоне концентрации замечательных памятников еврейского искусства. С энтузиазмом фиксировал я в зарисовках и фотографиях неповторимую пластику рельефов, сохранив тем самым ценнейший материал о надгробиях, пощаженных войной, но позднее варварски уничтоженных режимом, одержимым ненавистью к религиозному и нравственному чувству людей. Я полюбил эти кладбища. Вооруженный фотокамерой, петлял меж надгробий, следя за движением солнца, то терпеливо выжидая, пока оно своим живительным лучом коснется рельефа, то бросаясь туда, где свет уже выхватывал резные изображения, каждое из которых, словно возникнув из небытия, вызывало трепет новооткрытия [1].

Гоберман стоял у истоков систематического изучения декорированных еврейских надгробных стел. Но его взгляд на эти памятники был, прежде всего, взглядом художника. Он не уставал радоваться работам народных камнерезов. Помню, как теплели у Давида Ноевича глаза, когда, глядя в сотый раз на знакомую фотографию и требуя от собеседника разделить свой восторг, он вновь и вновь приговаривал: «Красивая вещь!» Первый альбом, посвященный пластике еврейских надгробий, был подготовлен им для издательства «Аврора» еще в середине 1960-х, но, несмотря на поддержку Эренбурга и академика Орбели, выпустить книгу тогда не удалось. По существу, единственной отечественной публикацией о еврейской резьбе по камню осталась на долгие застойные годы лаконичная статья Гобермана в «Советиш геймланд», отгороженная от широкого читателя языковым барьером[2]. Зато его неопубликованные фотографии явились источником орнаментальных мотивов для двух известнейших литографических серий Анатолия Каплана: «Заколдованный портной» и «Козочка». Сам же фотограф прожил, к счастью, достаточно долго, чтобы увидеть все лучшие свои работы напечатанными в альбомах и выставленными в музеях.

Кладбищенские стелы служили Гоберману предметом не только научного, но и художественного осмысления. В этом он наследовал традициям Альтмана, Лисицкого, Рыбака, Юдовина. Заметное место в его графике, созданной по мотивам надгробных рельефов, занимают монотипии, посвященные старому кишиневскому кладбищу. Он писал об этой серии:

В 1951 г. я занялся работой над циклом монотипий на сюжеты надгробных рельефов старого кишиневского кладбища, позднее полностью разрушенного. Техника монотипии позволяла близко подойти к передаче фактуры пористого известняка и путем повторного более слабого оттиска и легкого сдвига контуров добиться смягченности линий и некоторой объемности изображения. Вместе с тем плотная выравнивающая тональность монотипий создает ощущение патинированной временем или замшелой поверхности камня и будит чувство ушедшей старины[3].

На протяжении почти пяти десятилетий, начиная с 1950-х, когда появились его первые публикации о молдавских коврах, Гоберман оставался неизменно активным автором, регулярно выпускавшим альбомы о молдавском, гуцульском, а затем и еврейском искусстве, и каждое такое издание включало значительную по объему статью. Кроме того, он писал книги-путеводители для серии «Дороги к прекрасному», а в 1998 году представил читателям опыт творческой автобиографии «Художник о себе». По меркам XIX века, когда русская проза была бедна и «История» Карамзина считалась одним из ее достижений, перед нами не только художник, но и плодовитый писатель.

Если посмотреть на сочинения Гобермана не только как на «технические» сопроводительные материалы, обслуживающие собранные в альбоме изображения, но как на тексты, обладающие собственной художественной ценностью и смыслом, то обращает на себя внимание повествовательный слог, очень созвучный искусству и всей личности автора. В первую очередь, это полное спокойствие, скрывающее сдержанную, но от того еще более энергичную страсть. В лучших абзацах звучит почти ритмизованная проза:

Я рисую кувшин. Его формы набирают живую силу. Контуры становятся подвижны, выходят из-под власти симметрии. Сосуд сужается в «талии» и тяжелеет в «бедрах», превращаясь в своеобразное изваяние, способное вызвать ассоциативные чувства. Выведенный из состояния анабиоза, предмет обретает новую жизнь, а художник — раскованность и осознание своей творческой воли[4].

«Научная» проза Гобермана не вполне научна, как ненаучен, строго говоря, его отбор предметов для фотофиксации. Гоберман-художник всегда движим своими пристрастиями в искусстве — поэтому, например, на кладбищах ему интересны не развитые барочные рельефы конца XVIII века, а более поздние «наивные» надгробия с их завораживающей экспрессией. То, что в действительности было упадком ремесленной традиции, художник-модернист видит как ее достижение. По его альбомам было бы затруднительно составить полную и объективную картину развития еврейской резьбы по камню, зато эти книги обладают удивительной притягательностью личного выбора и личного отношения. И фотографии в них поддержаны статьями, организованными во многом как художественные, эстетически нагруженные тексты. Вот что пишет Гоберман о старом кладбище:

Перед нами — львы с упруго вскинутым хвостом и разинутой пастью, ветвисторогие олени, медведи, зайцы и пышнохвостые белки, змеи, обвивающие ветви деревьев, птицы и рыбы, мифологические единороги, грифоны, загадочные обитатели вод… <…> В камне, призванном напоминать о бренности и смерти, слышится голос жизни, хвала природе, ее щедрости и красоте[5].

Научная ценность последнего вывода более чем сомнительна — надгробные рельефы были призваны напоминать не о смерти, а о жизни вечной и воскрешении, зато, несомненно, убедительна речь художника как писателя. Мне случалось рассматривать миниатюру Бабеля «Кладбище в Козине» как литературную мистификацию[6]. В отличие от Бабеля, Гоберман, естественно, не обманывает своего читателя, но по манере изложения они удивительно близки. Можно говорить о том, что проза Гобермана, как и его живопись, осталась сущностно близка эстетическим заветам авангарда. [1] Гоберман Д.Н. Художник о себе. СПб., 1998. С. 25–26. [2] См.: Hoberman D. Kinstlerishe shnitseray af shteyn // Sovetish heymland. 1963. № 6. Z. 119–121. [3] Авторское предисловие Д.Н.Гобермана к неизданному альбому рисунков (2003). [4] Там же. [5] Гоберман Д.Н. Забытые камни: Евр. надгробия в Молдове. СПб., 2000. С. 14. |

|