|

Опубликовано в журнале «Народ Книги в мире книг» (Санкт-Петербург)

№ 147 / Февраль 2021 Шолом-Алейхем навсегда

|

|

||||||||

|

Казалось бы, цикл из двадцати социально заостренных новелл Шолом-Алейхема, известный под двумя альтернативными названиями — «Железнодорожные рассказы» и «Записки коммивояжера», — как нельзя лучше отвечал потребностям советских идеологов, стремившихся представить «прогрессивного еврейского писателя-реалиста» в первую очередь критиком капиталистической эксплуатации и обличителем царского самодержавия. Не случайно видный литературовед-марксист Макс Эрик, используя характерный лексикон своего времени, формулировал «важнейшую тематическую идею» этого цикла так:

«Бездна несчастий», «море слез»… показываемые в «Записках», отражают в своеобразной, чисто шолом-алейхемовской форме мрачные годы реакции после революции 1905 года, разнузданность помещичье-буржуазной контрреволюции, жестокость царских сатрапов, усилившееся национальное угнетение еврейского населения, упаднические настроения мещанства [1].

Тот же Эрик утверждал (и был, безусловно, прав), что «"Записки коммивояжера" ("Железнодорожные рассказы") принадлежат к числу лучших произведений Шолом-Алейхема» и в перечне высших художественных достижений писателя могут быть поставлены «непосредственно вслед за такими его шедеврами, как "Менахем-Мендл", "Тевье" и "Мальчик Мотл"»[2].

И тем не менее в Стране Советов «железнодорожный» цикл не получил столь же широкого распространения, как перечисленные Эриком вершины шолом-алейхемовского творчества. Отдельные новеллы публиковались неоднократно (чаще всего «Конкуренты», «Принят», «Человек из Буэнос-Айреса», «Гимназия»), но все двадцать вместе — то есть цикл в том полном и окончательном составе, который установил сам автор, — за всю советскую эпоху появились в печати лишь единожды, причем по-еврейски, а в русском переводе вообще ни разу. Даже в наиболее основательные издания «Записки коммивояжера» входили с одним существенным изъятием: отсутствовала новелла, в авторском оригинале имевшая номер 19 и озаглавленная «Der tsenter» («Десятый»).

Что новеллу на болезненную для советской власти тему — тему отношений между русскими и евреями — не пропускали к читателям по идеологическим мотивам, сомневаться не приходится. Но возникает вопрос: почему другие «националистические» тексты Шолом-Алейхема, скажем главы «Хава» и «Изыди» из «Тевье-молочника», никогда не встречали в СССР препятствий на пути к типографскому станку, а «Десятый» оказался «непроходным»?

1

Сама идея серии рассказов, написанных от лица человека, который проводит в пути «почти одиннадцать месяцев в году», зародилась у автора, как предполагают исследователи, летом 1908 года в ходе гастрольного турне по черте оседлости и Царству Польскому, когда ему приходилось постоянно пользоваться услугами железной дороги[3]. По крайней мере, впечатления того лета оказали на «Записки коммивояжера» несомненное воздействие. Достаточно сказать, что в них встречаются подлинные названия населенных пунктов, через которые пролегал писательский маршрут. Например, Шолом-Алейхем, если верить воспоминаниям его зятя Ицхак-Дова Берковича, побывал тогда в местечке Кодня, упомянутом впоследствии в пронзительном рассказе «Самый счастливый человек в Кодне»[4]. А рассказ «Станция Барановичи» неспроста заканчивается горестным восклицанием: «Чтоб ей сгореть, этой станции Барановичи!» Именно там турне внезапно прервалось: после выступления перед местными поклонниками у Шолом-Алейхема случился тяжелый приступ туберкулеза, едва не унесший его в могилу и на много месяцев приковавший к постели. Трагизм, горечь, мрачная ирония пронизывают «Записки». Все исследователи — от Макса Эрика до израильского литературоведа Дана Мирона — солидарны: состояние здоровья стало одним из факторов, определивших эту необычную для Шолом-Алейхема тональность.

Дальнейшее развитие событий: через полгода после барановичской катастрофы, зимой 1909-го, среди текстов, которые писатель, восстанавливавшийся после болезни в итальянском курортном городке Нерви, диктовал родным, присутствовали и наброски «Железнодорожных рассказов». А летом, находясь в одном из санаториев Шварцвальда, он заключил договор с варшавской ежедневной газетой «Di naye velt» («Новый мир»). С июля на ее страницах стали регулярно появляться новеллы, которые сразу декларировались как единый цикл: первой из них предшествовало обращение «К читателям», они нумеровались и давались под общим заголовком «Железнодорожные рассказы» с подзаголовком «Записки коммивояжера, переданные Шолом-Алейхемом». Автор рассчитывал, что материала для серии ему хватит на целый год. Однако в октябре, на девятой новелле, публикация прекратилась. Причина: в борьбе за выживание «Di naye velt» остро нуждалась в «романе с продолжением», и, дабы помочь изданию, его самый популярный сотрудник переключился на реализацию давнего замысла — завершить трилогию о народных талантах, начатую романами «Стемпеню» и «Иоселе-соловей». В конце ноября газета приступила к печатанию «Блуждающих звезд»…[5]

Тем временем в биографии писателя произошло этапное событие: московское издательство «Современные проблемы» взялось за подготовку его первого собрания сочинений на русском языке. Осуществлялась заветная мечта — «вынырнуть в океане русской литературы», и это побуждало Шолом-Алейхема подойти к делу с особой ответственностью. Решив, что все тома должны носить тематический характер, он принялся придумывать для них отдельные названия и комплектовать под эти названия цельные циклы из произведений разных лет, фактически — переформатировать собственное творчество.

Девять рассказов из «Di naye velt» уже составляли готовый цикл, но для полновесного тома их объема не хватало. В июне 1910-го — в письме с очередного горного курорта в Германии — Шолом-Алейхем инструктировал по этому поводу московского студента-медика Юлия Пинуса, приглашенного владельцами «Современных проблем» в качестве переводчика:

IV-й же том должен состоять исключительно из Ж[елезно]д[орожных] рассказов. Их очень много. Кроме самих Ж[елезно]д[орожных рассказов] Вы используете: 1) Гимназию, 2) Призыв…[6]

Далее перечислялось еще несколько ранних рассказов Шолом-Алейхема, в основном монологов, впервые опубликованных в 1902–1903 годах. В другом письме пояснялось, как приспособить их к «железнодорожному контексту»:

Что касается монологов... которые входят в IV т., то я Вас попрошу сделать к каждому из них полувступление, сохраняя тон коммивояжера [7].

Как образец Шолом-Алейхем приписал несколько фраз на идише, которые нужно было перевести на русский и вставить в начало рассказа «С призыва», а про остальные «полувступления» дал указание:

Придумайте сами. У Вас выйдет хорошо. <…> Только я Вас попрошу все добавления прислать мне в копиях для одобрения. Пожалуйста, сделайте это для меня. Вы избавите меня от больших хлопот. У меня и без этого гибель работ [8].

Несмотря на «гибель работ», писатель, еще далеко не оправившийся от болезни, продолжал из-за границы неотступно следить за подготовкой издания. Он засыпа́л Пинуса письмами и телеграммами, давал советы, менял состав различных томов. Прислал и три новых текста для четвертого тома, изначально написанных, судя по всему, как продолжение «железнодорожной» серии: «Ruf mikh knaknisl» (в версии Пинуса — «Знай наших»), «Der tales-kotn» («Талескотн» или «Арбаканфос», у Пинуса — «Пари») и «Der tsenter» («Десятый»). По поводу последнего Шолом-Алейхем сообщал переводчику:

Вот Вам еще новешенький рассказец из ж[елезно]дорожных. Если Арбаканфос («Пари») мог войти, то этот еще более характерный, да и современней первого. К тому же здесь и маленькая, мимолетная трагедия евр[ейской] души…[9]

Как видим, общественно-политическая актуальность («современность») осознанно закладывалась Шолом-Алейхемом в основу построения цикла. Касалось это и ранних рассказов: для причисления к «железнодорожным» явно отбирались те из них, что по‑прежнему отвечали «злобе дня».

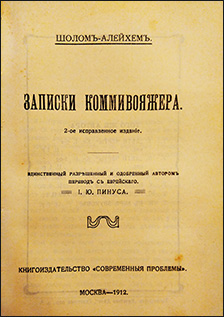

В конце концов четвертый том, вышедший из печати в декабре 1910 года под заглавием «Записки коммивояжера», состоял из 21 новеллы. На его титульном листе, как и в большинстве томов, значилось: «Единственный разрешенный и одобренный автором перевод с еврейского». Но в действительности, несмотря на формальное «одобрение», Шолом-Алейхем, сперва возлагавший на Пинуса большие надежды, был нескрываемо разочарован. Несовершенство переводов бросалось в глаза и многим рецензентам. Так, обозреватель кадетской «Речи», откликаясь на интересующий нас том, сокрушался:

…даже «авторизованный» перевод дает только жалкую копию его [Шолом-Алейхема] творческих созданий. Этим можно объяснить и тот факт, почему наиболее удачные, наиболее комичные «монологи», помещенные в «Записках коммивояжера» («Гимназия», «С призыва» и др.), так популярны и любимы в среде еврейской, и почему в переводе они производят относительно слабое впечатление [10].

Спасти положение автор пытался при переизданиях: он лично вносил исправления в переводы, а несколько томов, включая четвертый, отправил на редактирование профессиональному русскому литератору — критику и прозаику Абраму Дерману. Тот, не ограничиваясь вылавливанием переводческих ошибок и шлифовкой стиля, предложил внести изменения и в состав цикла:

…мне кажется, что с исключением из 4-го тома «Парнаса», книжка много бы выиграла: этот «Парнас» в «Записках коммивояжера» форменный «червеобразный отросток», совсем не гармонирующий со всем остальным материалом книги. Не пожелали бы Вы его ампутировать? [11]

Последовать этому совету Шолом-Алейхем, скованный требованиями издателей, тогда не мог. К тому же работой Дермана он остался недоволен, считая, что тот пропустил «невероятные жаргонизмы и нерусские обороты речи»[12]. Но на дальнейшее корректирование переводов времени уже не было. Второе, исправленное издание «Записок коммивояжера» вышло летом 1912 года и содержало, как и прежде, 21 новеллу.

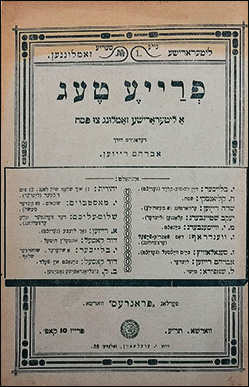

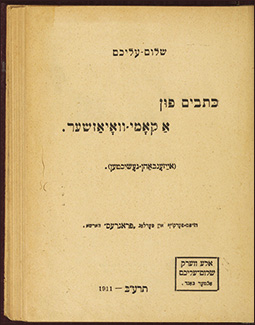

Сборник «Свободные дни» (Варшава, 1910), где впервые был напечатан «Десятый» «Записки коммивояжера» в составе собрания сочинений на идише (Варшава, 1911) В тот же период, параллельно московскому собранию сочинений на русском языке, выпускалось и варшавское собрание сочинений Шолом-Алейхема на идише, посвященное 25-летию творческой деятельности писателя и именовавшееся соответственно «юбилейным» («Yubileum-oysgabe»). Его восьмой том — «Ksovim fun a komivoyazher» («Записки коммивояжера») — увидел свет в конце 1911 года. То ли под влиянием Дермана, то ли в силу собственной неудовлетворенности, автор пересмотрел состав «Записок», стремясь избавиться от «совсем не гармонирующих» элементов. Ревизия затронула только ранние рассказы, сделавшиеся «железнодорожными» в русскоязычном издании: пять из них были удалены, в том числе и «Парнас», рекомендованный к «ампутации» Дерманом, а в оставленных четырех Шолом-Алейхем заменил пинусовские «полувступления» на новые, более лаконичные «подводки», сводящиеся к одной-двум фразам. Место удаленных рассказов заняли четыре других текста разных лет и среди них — как своего рода эпилог — давний очерк «Briv fun veg» («Письма с пути»), переработанный и переименованный в «Drite klas» («Третьим классом»).

Версия цикла, представленная в «Yubileum-oysgabe», стала окончательной. В ней — ровно двадцать пронумерованных новелл, «a por minyonim» («два миньяна»), как обозначил это число Шолом-Алейхем в рассказе «Станция Барановичи». Впоследствии та же версия была воспроизведена и в его первом посмертном собрании сочинений, так называемом «Folksfond-oysgabe» («Издании Народного фонда»), которое выходило в Нью-Йорке в 1917–1923 годах. Единственное, что позволил себе составитель, уже упомянутый Беркович, — это возвратиться к исходному заглавию: «Ayznban-geshikhtes» («Железнодорожные рассказы»)[13]. Фактически «Folksfond-oysgabe» обрело нормативный, «канонический» статус: на него ориентировались последующие публикаторы произведений писателя во всем мире, в известной мере — даже в Советском Союзе.

2

К середине 1930-х одним из проявлений идеологических процессов, происходивших в советской культуре, стало формирование в официальном дискурсе образа Шолом-Алейхема как центральной фигуры дореволюционной еврейской литературы, «гениального народного писателя» и «великого еврейского классика»[14]. Способствовать утверждению этого образа призвана была масштабная государственная программа публикации его произведений — и в оригинале, и в переводах на языки народов СССР, прежде всего на русский. И среди первых же «продуктов» программы мы видим цикл «Железнодорожные рассказы»: в 1935 году он трижды выходил отдельными изданиями — два раза на идише и один раз по-русски.

Сначала московское еврейское издательство «Дер эмес» выпустило книгу «Ayznban-geshikhtes», включившую девятнадцать текстов: до «двух миньянов» не хватало одного рассказа — «Der tsenter»[15]. Осенью Государственное издательство национальных меньшинств УССР (Укргоснацмениздат) опубликовало «Записки коммивояжера» в русском переводе, выполненном киевлянином Борисом Маршаком. «Записок» в изящно оформленном сборнике оказалось восемнадцать: отсутствовали «Десятый» и «Талескотн». Наконец, в декабре в том же «Дер эмес» подписали к печати второй том собрания избранных сочинений Шолом-Алейхема на идише — с заглавием «Ayznban-geshikhtes» на суперобложке и титуле. Солидное многотомное издание, естественно, претендовало на полноту — как следствие, на его страницах цикл в первый и последний раз предстал перед советскими читателями без каких-либо сокращений и купюр. Очевидно, рамки, дозволенные при презентации литературного наследия «великого классика», на тот момент еще окончательно не определились и «вариации» допускались.

Советское издание «Железнодорожных рассказов» на идише (М.: Эмес, 1935) «Записки коммивояжера» на русском языке (Киев: Укргоснацмениздат, 1935) В качестве предисловия во всех трех изданиях использовалась уже процитированная статья Макса Эрика, сочетавшая проницательный анализ «Железнодорожных рассказов» и их высокую оценку — с догматичным марксистским социологизированием, а апологию Шолом-Алейхема — с разоблачением его «классовой ограниченности». При этом выяснялось, что далеко не все новеллы цикла отвечали в глазах Эрика требованиям «прогрессивной идейной целеустремленности». В некоторых из них ему виделся лишь поверхностный анекдот, который «оставался не углубленным, не получал социальной значимости»[16].

Особенно досталось от Эрика новелле «Десятый»:

Такой анекдот… часто является схемой события, где действующие фигуры едва намечены, или схемой конфликта, который разряжается только в игре слов. Шолом-Алейхем старается развернуть анекдотическое ядро, облечь его в плоть и кровь. Не всегда это ему удается, и порой мы остаемся с одними коммивояжерскими анекдотами, например в «Десятом», где три анекдота остроумно сплетены четвертым (между прочим, весь рассказ свидетельствует о значительных элементах шовинизма и клерикализма в мировоззрении Шолом-Алейхема) [17].

Не подкупило сурового критика даже сочувственное упоминание в новелле участника революционного движения, казненного царскими властями:

Несомненно, Шолом-Алейхем в «Десятом» стоит на стороне еврея, который отмечает йорцайт (годовщину смерти близкого. — А.Ф.), но это не только потому, что речь идет о несчастном отце повешенного революционера, но также по мещанско-клерикальным и националистическим мотивам [18].

Между тем начальный этап «возвышения» Шолом-Алейхема на советской культурной сцене совпал с периодом нарастания в стране массовых политических репрессий. В апреле 1936-го Макс Эрик был арестован по обвинению в «контрреволюционной подрывной работе на идеологическом фронте»[19]. Это поставило в сложное положение издательство «Дер эмес», осуществлявшее ответственный проект — собрание сочинений классика на идише — и успевшее выпустить два тома со вступительными статьями «контрреволюционера». В духе времени проблема решалась вполне по-оруэлловски: из еще не распространенной части тиража поспешно вырезались предисловия, а на их место вклеивались срочно отпечатанные страницы с текстами другого автора — литературоведа и драматурга Иехезкеля Добрушина.

По сути замена мало что меняла: в своих основных оценках и выводах Добрушин следовал по стопам Эрика. Теперь в предисловии заявлялось:

В серии «Железнодорожные рассказы» имеются слабые рассказы — это рассказы, которые содержат недостаточную смысловую нагрузку. Слабые рассказы «Быть бы свадьбе, да музыки не нашлось», «Неудачник» и «Десятый» — это как раз те, которые не связаны с основным содержательным характером серии и чья анекдотичность не служит раскрытию социально-психологического комплекса их типажа, в отличие от других рассказов. Ради анекдота Шолом-Алейхем даже позволяет себе соблазниться шовинистическим духом рассказа «Десятый»…[20]

Таким образом, оба критика разделяли тезис: «Не все новеллы, вошедшие в серию… имеют одинаковое идейно-художественное значение»[21]. Тем не менее наиболее резким нападкам с их стороны подвергся именно злополучный «Десятый». Определялось это, по-видимому, не столько содержанием рассказа, сколько его лексикой. В конце концов, антиассимиляторский пафос, осуждение национального нигилизма, насмешки над приспособленчеством присутствуют во многих шолом-алейхемовских произведениях, не вызывавших каких-либо претензий к автору за их «шовинистический дух». Еврей, который, подобно антигерою «Десятого», хочет, «чтоб его за русского принимали», возникает, например, в новелле «Третьим классом», завершающей «железнодорожный» цикл. Однако в «Десятом» Шолом-Алейхем — явно намеренно — максимально заострил значимую для него тему, используя для этого соответствующую терминологию. Он никогда не избегал «неполиткорректности», свойственной еврейской народной речи. Слова «goy», «shabes-goy», «fonye» обильно разбросаны и по оригинальному тексту «Записок коммивояжера», но в «Десятом» их концентрация несопоставимо выше, чем где бы то ни было[22]. Количество перешло в качество: для идеологов новой советской еврейской культуры такая концентрация оказалась неприемлемой.

Больше этот цикл как единое произведение в СССР на идише не печатался — даже в усеченном составе. Что касается переводного сборника «Записки коммивояжера», то он до войны выходил в Укргоснацмениздате еще трижды, но, разумеется, уже без предисловия ученого, сгинувшего в ГУЛАГе[23].

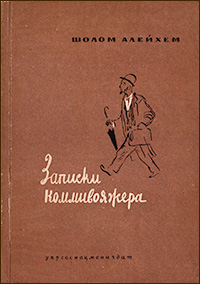

В конце 1950-х, в совсем иных общественно-политических условиях, Государственное издательство художественной литературы (Гослитиздат) приступило к подготовке шеститомного собрания сочинений Шолом-Алейхема на русском языке. Исходно, судя по сохранившимся в архиве документам, в него планировалось включить и все двадцать текстов «железнодорожной» серии[24]. Большинство из них предстояло перевести заново: строгим запросам составителей и редакторов не отвечали ни переводы Бориса Маршака из киевского сборника, ни — за редкими исключениями — русские версии отдельных новелл, публиковавшиеся ранее другими переводчиками. В 1961 году вышел том, содержавший «Железнодорожные рассказы», но вновь без «Десятого». Обстоятельства принятия такого решения неизвестны. Можно предположить, что свою роль сыграло и идеологическое «клеймо», поставленное когда-то на этой новелле Эриком и Добрушиным…

Позднее шеститомник два раза переиздавался со значительными изменениями и дополнениями, но целостность «железнодорожного» цикла, сформированного автором обдуманно и тщательно, так и не была восстановлена. Рассказ, экспрессивно выразивший важнейшие симпатии и антипатии Шолом-Алейхема, остался под запретом.

3

Было бы преувеличением утверждать, что «Десятый» совершенно незнаком русской аудитории. Впервые перевод рассказа, выполненный Юлием Пинусом, предстал перед ней, как уже говорилось, еще в 1910 году и был вскоре переиздан в исправленном виде. В конце 1920-х эту версию «Десятого», вместе со всеми «Записками коммивояжера» в их первоначальном составе, выпустило в свет одно из возникших при нэпе частных книжных издательств[25]. Много лет спустя в постсоветской России пинусовского «Десятого» перепечатали снова[26]. Однако полноценным это знакомство никак не назовешь.

Исправленное издание «Записок коммивояжера» в составе прижизненного собрания сочинений Шолом-Алейхема на русском языке (М.: Современные проблемы, 1912) Прежде всего, Пинус откровенно не справился с передачей формальных особенностей «Записок». Почти всем новеллам цикла, в отличие от более ранних произведений писателя, свойственны лаконичность, экономия изобразительных средств, недосказанность. На это указывал в своей переписке и сам Шолом-Алейхем: «Возьмите, к примеру, рассказ номер шесть — "С родной могилы" — целая трагедия, материал для современного романа на полгода — а ведь как кратко, как мимолетно!»[27] Приведенной характеристике полностью отвечает в оригинале и рассказ номер 19 — «Десятый», но у Пинуса от сжатости и «мимолетности» не осталось и следа. Опасаясь, вероятно, оказаться непонятым и недостаточно владея русским слогом, переводчик постоянно тормозит динамичное повествование поясняющими вставками, тяжеловесными фразами и канцелярскими оборотами: «Нам недоставало десятого, чтобы считаться собранием, правомочным совершать общие моления»[28].

К тому же «авторизованный» перевод, не удовлетворявший автора даже в редакции Дермана, за прошедшие сто с лишним лет еще и устарел. Режут глаз архаизмы, вроде: «Несколько времени мы все сидели ошарашенные…» Но главное — безнадежно устарела концовка.

Любимые Шолом-Алейхемом открытые финалы в «Железнодорожных рассказах» относительно редки. «Десятый», как и бо́льшая часть новелл цикла, завершается определенно и однозначно, с явным расчетом на немедленную эмоциональную реакцию читателя. А вот как «Десятый» заканчивается у Пинуса:

На голове обнаружился у него (еврейского юноши, явившегося к призыву. — А.Ф.), не про нас будь сказано, узор самый настоящий! Говорят, что у него это было еще с детства. Ребенком будучи, он ни за что не давал расчесывать волос… Понятно, что, благодаря узору, его освободили. Какой же награды заслуживаете вы, молодой человек? Когда в вас одном все три случая совместились: вы есть еврей, желаете быть москалем, вследствие чего смахиваете на третье… Право, вы достойны золотой медали. На первой же остановке наш «десятый» исчез.

Столетие тому назад русская читающая публика сразу понимала, что за «узор» спас юношу от призыва в царскую армию и на что «третье» смахивал человек, желавший скрыть собственное происхождение. Тогда, в начале XX века, парша, о которой идет речь, являлась широко распространенным заболеванием, причем считалось, что особенно часто она встречается именно среди евреев[29]. В наши дни текст с такой концовкой выглядит загадочным, а его перепечатка — нонсенсом.

Существует и другая русская версия «Десятого» — израильская. Алия 1970–1980-х годов перенесла из Советского Союза на «историческую родину» немало носителей идиша, и в местных русскоязычных газетах замелькали новые переводы из Шолом-Алейхема. Среди прочего на страницах одного недолговечного иерусалимского еженедельника свой вариант «Десятого» предложил бывший харьковчанин Авраам Клейнер. Увы, его перевод следует отнести к разряду курьезов. В частности, переводчик-любитель, наивно считая буквализм достоинством, вставил в русский текст едва ли не все «неполиткорректные» еврейские термины. Лишь несколько примеров: «…было неясно, кто он такой — не то еврей, не то гой». Или: «Это было очень большое село — тысячи гоим…» Или: «…идет Федор — субботний гой. Федор, говорят ему, ты не видишь, как здесь светло? Федор, хотя и гоише голова, но понял и сразу потушил пожар»[30]. Результат, как и следовало ожидать, оказался противоположен задуманному: «Десятый» в интерпретации Клейнера звучит не просто коряво, но вульгарно, совсем не так, как оригинал.

* * *

В первые два десятилетия XXI века «Железнодорожные рассказы» уже дважды переиздавались в России, и оба раза в том же виде, как в советских шеститомниках: девятнадцать новелл. Давно пора представить русским читателям цикл целиком — все «два миньяна», включая новеллу «Десятый».

Александр Френкель

Шолом-АлейхемДЕСЯТЫЙ

Девять нас было на весь вагон. Девять евреев. Для миньяна не хватало десятого.

Собственно, был и десятый. Только имелись у нас сомнения: то ли он еврей, то ли нет. Молчаливый субъект в золотом пенсне. Рябое веснушчатое лицо, но без бороды. Нос еврейский, но усы чудно́ закручены кверху. Уши оттопырены, но шея — красная. И нас все время сторонится. Уставился в окно и посвистывает. Без шапки, понятное дело, а на коленях — русская газета. И ни полслова не проронит. В общем, как бы не из наших. Чистый русак. Ну так что? Не всем же быть евреями.

Однако позвольте. Никакой он не русак. Дудки! Еврей еврея не проведет. Еврей еврея и темной ночью за версту опознает. На нем же всё написано! Конечно, еврей. Как божий день ясно, что еврей! Но с другой стороны, а вдруг нет? Поди разбери по нынешним временам… Порешили мы, что дело житейское: захотелось еврею, чтоб его за русского принимали. Да на здоровье!

Но нам-то что делать? Десятый требуется. В вагоне поминать будем. Думаете, обычное годовое поминание? По отцу, скажем, или по матери? Нет. По ребенку. По сыну. Одного-единственного сына человек схоронил. Еле уговорил, чтоб тело из тюрьмы выдали — хоть земле предать как полагается… Клянется он, что сын был совсем невиновен. Слишком уж быстро, говорит, приговор вынесли. То есть, говорит, даже если тот в известном сообществе и состоял, так виселицы точно не заслуживал. Однако ж повесили — ничего не попишешь! И мать вскорости за ним последовала. То есть не так чтобы сразу. Что вы! Сперва помучилась хорошенько. Сама помучилась и его до седых волос довела.

— Сколько вы мне, к примеру, дадите?

Смотрим мы на него и пытаемся угадать, сколько же ему лет. Куда там! Молодые глаза, седая голова. Лоб в морщинах, лицо — не то улыбается, не то плачет. И весь он — какой-то странный. Пиджак, но слишком длинный. Шляпа, но сдвинута на затылок. Бородка, но коротко пострижена. А глаза… Ох, глаза! Такие глаза, если однажды их увидите, уже никогда, никогда не забудете. Не то плачут, улыбаясь, не то улыбаются, плача… Хоть бы он вздыхал, хоть бы слезу проронил. Так нет. Весел и бодр — странная, странная личность.

— Ладно, но десятого-то где взять? — воскликнул один из нас и глянул на свистуна. Но тот сделал вид, что не слышит. Смотрит себе в окно и насвистывает какой-то популярный мотивчик, кажется кекуок.

— Что значит десятого? — удивился другой. — Неужто у нас миньяна нет?

И он принялся считать на пальцах: не раз, не два, не три…

— Без меня! — отозвался вдруг свистун, причем по-еврейски.

Все мы остолбенели.

— Разве вы не еврей?

— Еврей, но эти дела не признаю.

Словно оцепенев, мы сидели и молча поглядывали друг на друга. Лишь отец, потерявший сына, быстро нашелся. Со своей не то веселой, не то плачущей улыбкой он обратился к любителю посвистеть:

— До ста двадцати! Вам полагается золотая медаль!

— За что же мне медаль?

— Разговор об этом, что скрывать, нескорый. Но коли согласитесь быть у нас десятым, так я в два счета прочту кадиш по сыну и сразу же расскажу вам занятную историю.

И наш странный весельчак вытащил платок, опоясал им пиджак и повернулся лицом к стене:

— Блаженны живущие в доме Твоем, они непрестанно будут восхвалять Тебя…[31]

Не знаю, как вы, но я, признаться, люблю будничную молитву. Она для меня слаще любых канторских штучек, субботних рулад и праздничных церемоний. А тогда, в вагоне, молитва была такой сердечной, такой душевной, что проняла нас всех. Кажется, и «десятого», свистуна, тоже. Слушать отца, читающего кадиш по сыну, дело вообще не из рядовых. А у того отца еще и голос оказался настолько сладостным и проникновенным, что чудилось, будто елей наполняет тебя до краев. Но главное — кадиш! Какой кадиш! Только камень он мог не тронуть…

Словом — это была всем молитвам молитва!

Помолившись и развязав платок, отец, потерявший сына, уселся напротив «десятого» и принялся со своим обычным выражением лица, не то веселым, не то плачущим, рассказывать обещанную историю. При этом он поглаживал бородку и говорил неторопливо, как делают те, у кого времени в избытке:

— То, что я собираюсь вам, молодой человек, поведать, это, собственно, не одна история, а три. Три коротенькие истории.

Первая из них случилась в деревне с одним арендатором. Жил в деревне еврей-арендатор с женой. Деревня большая, крестьян полно, а евреев — никого. Он, значит, единственный. Так-то и лучше — заработков немерено. Как сказано: пребывать нам положено среди народов… Одного им не хватало — детей. Долго у них детей не было. Жизнь уж им стала не в милость. Наконец сжалился над ними Господь. Затяжелела у арендатора жена и в добрый час родила ему мальчика. Сына! Великое счастье! Нужно, значит, обрезание справить, как Бог велит. На восьмой день запряг арендатор лошадь в телегу и отправился в город, привез оттуда и раввина, и шойхета, и служку, и еще пяток евреев. Обед, надо думать, приготовили на славу. Всё честь по чести. И тут хватились — нету миньяна. Десятого не хватает. Как же так? Арендатор, деревенщина, и жену посчитал. Посмеялись над ним, надо думать, вдоволь. Туда-сюда — день на исходе. Что делать? Деревня большая, крестьян полно, а евреев, не рядом будь помянуты, — никого. Плохо дело! Глядь — подъезжает прямо к корчме колымага. А в ней — извозчик. Да хоть извозчик, лишь бы еврей… «Добро пожаловать!» «Здравствуйте!» «Заходите, десятым будете!» Веселье было — не описать!.. Теперь вы видите, как велик наш Господь! Целая деревня крестьян ничего поделать не могла. Явился один еврей, простой, казалось бы, извозчик — и всё, готово дело!

Вторая история, мой дорогой, случилась уже не в деревне, а в городе. Причем в еврейском городе. Было это в субботу. В пятницу вечером, значит, как свечи зажгли. Пришли из синагоги. Благословение прочитали. Руки омыли. Сели за стол — вдруг одна свечка пошатнулась и оплавляться начала. Поставили, надо думать, субботний калач рядом. Не помогло. Упал нагар на стол, занялась скатерть. Вот-вот быть пожару. Что делать? Тушить? Так нельзя ведь — суббота! Сбежались соседи, целая улица собралась. Шум, гам: «Пропали мы, люди добрые!» Глядь — идет Хвёдор, мужик из тех, что у евреев на подхвате. «Хвёдор-сердце! Чи ты бачишь? Оно дуже свитло…» По-нашему: «Ты что, болван, не видишь, как там светло?» И Хвёдор, хоть и мужицкая башка, сразу понял, о чем речь. Поплевал на руку и своими грубыми пальцами загасил нагар — нету больше пожара! Ну, так я вас спрашиваю: есть ли предел чудесам Господним? Столько евреев, не сглазить бы, ничего поделать не могли. Явился один мужик — целый город спас.

Осталось, значит, рассказать вам третью историю. Случилась она, понимаете ли, у самого ребе. Был у ребе, дай ему Бог здоровья, единственный сын — причем удачный сын, со всеми достоинствами, что сыну ребе подобают. Женили его, надо думать, рано, жену дали с приданым, с содержанием от тестя бессрочным — сиди себе и учись. Сидит он себе и учится. И всё бы хорошо, если бы не что? Если бы не было на свете призыва. Хотя, казалось бы, где сын ребе и где призыв? Во-первых, он у ребе — один-единственный. Во‑вторых, ежели деньги заплатить потребуется, малейшей заминки не возникнет. Времена, однако, настали, с позволения сказать, тяжелые. Начали и единственных сыновей у евреев забирать, и деньги уже не помогают. Хоть сто тыщ предложи! Начальство строгое, доктор — злодей. Плохо дело, совсем плохо!

И вот, представьте себе, молодой человек, заводят сына ребе — раздетого. Впервые в жизни пришлось ему стоять с непокрытой головой, без шапки, значит. И это его спасло. Потому что на голове у него обнаружилось, не про вас будь сказано, украшеньице. Причем настоящее, не поддельное. Похоже, с самого детства мальчик паршой страдал. Ребенком еще упрямился, не давал волосы расчесывать… Отпустили его, нечего и говорить.

Спрашивается, мой дорогой, какой же награды вы достойны? По рождению вы — еврей, походить хотите на русского, а что третья история в точности про вас — так это само собой. Ну, разве вам не положена золотая медаль?..

* * *

На ближайшей станции нашего «десятого» как ветром сдуло.

Перевод с идиша Александра Френкеля

Рисунок Александра Рохлина

[1] Erik M. Vegn Sholem-Aleykhems "Ksovim fun a komivoyazhor" // Visnshaft un revolutsye. Kiev, 1934. № 3/4. Z. 163. Цитируемая статья Макса Эрика появилась на страницах научного журнала, издававшегося в Киеве Институтом еврейской пролетарской культуры, где ученый работал заведующим секцией литературы и критики. Публикация сопровождалась пометкой, что текст представляет собой предисловие к «Железнодорожным рассказам», готовящимся к печати в московском издательстве «Дер эмес» (книга вышла несколько месяцев спустя). Существует также сокращенная и исправленная авторская версия этой статьи на русском языке (см.: Эрик М. О «Записках коммивояжера» Шолом-Алейхема // Шолом-Алейхем. Записки коммивояжера. Киев: Укргоснацмениздат, 1935. С. 3–14). [2] Erik M. Vegn Sholem-Aleykhems "Ksovim fun a komivoyazhor". Z. 161. [3] См., например: Miron D. Journey to the Twilight Zone: On Sholem Aleichem’s Railroad Stories // Miron D. The Image of the Shtetl and Other Studies of Modern Jewish Literary Imagination. Syracuse, N.Y., 2000. P. 258. [4] См. об этом: Berkovitsh Y.-D. Undzere rishoynim. Tel-Aviv, 1966. Bukh 3. Z. [136]. [5] См.: Ibid. Z. [201], [268]–[276]. [6] [Письмо Шолом-Алейхема Ю.Пинусу], 13(26) июня 1910 г. // Рукопис. отд. Ин-та рус. литературы (РО ИРЛИ). Ф. Р III. Оп. 1. № 2369. [7] [Письмо Шолом-Алейхема Ю.Пинусу], 7(20) сент. 1910 г. // Там же. № 2403. [8] Там же. [9] [Письмо Шолом-Алейхема Ю.Пинусу], 7(20) окт. 1910 г. // Там же. № 2415. Первая публикация рассказа «Десятый», причем без указания на его принадлежность к «железнодорожным», состоялась за полгода до этого письма (см.: Sholem-Aleykhem. Der tsenter // Fraye teg: a literarishe zamlung tsu peysekh / redagirt durkh A.Reyzen. Varshe, [1910]. Z. 31–35). [10] И.А.К-н [Клейнман И.А.]. [Рецензия] // Речь. 1911. 20 июня. [11] [Письмо А.Дермана Шолом-Алейхему], 21 сент. (4 окт.) 1911 г. // Beth Shalom Aleichem (Дом Шолом-Алейхема, Тель-Авив). LD‑12/7. [12] [Письмо Шолом-Алейхема А.Дерману], 6(19) марта 1912 г. // Отд. рукописей Рос. гос. б-ки (ОР РГБ). Ф. 356. Картон 3. Ед. хр. 32. Л. 23. [13] См.: Sholem-Aleykhem. Ale verk. Band 28. Ayznban-geshikhtes. Nyu-York: Folks-fond oysgabe, 1923. [14] Особенно часто эти и им подобные пафосные формулы звучали в 1939 году, когда в СССР с большой помпезностью праздновалось 80-летие со дня рождения писателя (см., например: Брусиловский Р. Шолом-Алейхем (1859–1939). Одесса, 1939. С. 5, 14–15; Билов Ш., Друкер И. Шолом-Алейхем, 1859–1939. Киев, 1939. С. 5, 8, 10 и др.). [15] В книге прямо указывалось, что в нее вошли только девятнадцать рассказов, в то время как всего цикл состоит из двадцати (см.: Sholem-Aleykhem. Ayznban-geshikhtes. Moskve: Emes, 1935. Z. 3). Сообщение об этом позволило издателям не сокращать предисловие Макса Эрика, в котором пропущенный рассказ неоднократно упоминался. [16] Erik M. Vegn Sholem-Aleykhems "Ksovim fun a komivoyazhor". Z. 167–168. [17] Ibid. Z. 169. [18] Ibid. Z. 170. [19] См. об этом: Меламед Е.И. Как был уничтожен «венец еврейской культуры»: евр. ученые Киева накануне и во время Большого террора // Совет. гениза. Бостон; СПб., 2020. Т. 1. С. 124. [20] Dobrushin Y. Vegn Sholem-Aleykhems "Ayznban-geshikhtes" // Sholem-Aleykhem. Oysgeveylte verk. Band 2. Ayznban-geshikhtes. Moskve: Emes, 1935. Z. 24. По крайней мере по отношению к «Неудачнику», оценки Добрушина явно не разделялись другим советским литературоведом — Ривкой Рубиной, включившей позднее этот рассказ, вместе с еще пятью «железнодорожными», в сборник избранных произведений классика (см.: Шолом-Алейхем. С ярмарки; Рассказы. М.: Гослитиздат, 1957). [21] Эрик М. О «Записках коммивояжера» Шолом-Алейхема. С. 3. [22] Для сравнения: в относительно коротком «Десятом» перечисленные термины встречаются четырнадцать раз, в рассказах «Самый счастливый человек в Кодне» и «Гимназия» — по четыре раза, в прочих рассказах цикла — еще реже. В советских изданиях на идише эти слова, как правило, сопровождались примечанием: «Шовинистическое выражение». [23] Таким образом, всего «Записки коммивояжера» выходили в Укргоснацмениздате четырежды — в 1935, 1936, 1937 и 1939 годах, причем третье издание содержало не восемнадцать, как остальные, а лишь семнадцать текстов: отсутствовали не только рассказы «Десятый» и «Талескотн», но и «Не бывать бы счастью, да несчастье помогло». Причины этих «флуктуаций», как и изъятия «Талескотна», неизвестны. [24] См.: Проспект Собрания сочинений Шолом-Алейхема в шести томах, [1957] // Рос. гос. архив литературы и искусства (РГАЛИ). Ф. 613. Оп. 9. Ед. хр. 737. Л. 120–121. [25] См.: Шолом-Алейхем. Записки коммивояжера. [Харьков]: Космос, ценз. 1928. С. 166–171. По существу, это издание носило «пиратский» характер: разрешение на него не было получено ни от наследников Шолом-Алейхема, живших в Америке, ни даже от переводчика, остававшегося в СССР (см. об этом: Erik M. Sholem-Aleykhem un zayn iberzetser // Tsaytshrift. Minsk, 1931. Band 5. Z. 80). [26] См.: Шолом-Алейхем. Избранное. Ростов н/Д.: Феникс, 2000. С. 137–143. [27] [Письмо Шолом-Алейхема Н.Заблудовскому], 12 сент. 1909 г. // Sholem-Aleykhem. Oysgeveylte briv. Moskve, 1941. Z. 218–219 (неточный русский перевод см.: Шолом-Алейхем. Собр. соч.: в 6 т. М., 1974. Т. 6. С. 617–618). Подробнее о формальных особенностях цикла «Железнодорожные рассказы» см.: Miron D. Op. cit. Z. 269–271. [28] Здесь и далее цитаты из «Десятого» в переводе Юлия Пинуса приводятся по изданию: Шолом-Алейхем. Собрание сочинений. Т. 4. Записки коммивояжера. 2-е испр. изд. М.: Соврем. проблемы, 1912. С. 195–201. [29] См. об этом, например: Загельман А. Физическое состояние евреев // Евр. энцикл. СПб., [1913]. Т. 15. Стб. 237. [30] Шолом-Алейхем. «Десятый» / пер. с идиш А.Клейнера // НЕС. Иерусалим, 1984. 23 марта. Вырезка из этого малодоступного издания сохранилась в собрании тель-авивского культурного центра «Beth Shalom Aleichem» («Дом Шолом-Алейхема»). [31] Псал. 84:5 [83:5]. С этих слов начинается ежедневная молитва «Ашрей» («Блаженны»). |

|