|

Опубликовано в журнале «Народ Книги в мире книг» (Санкт-Петербург)

№ 125 / Декабрь 2016 Шолом-Алейхем навсегда

|

|

||||||||

|

Очередной семинар, устроенный «Джойнтом» в одном из российских областных городов, проходил, как обычно, в местном еврейском центре. Традиционно царившая на семинаре скука побудила к поискам развлечений. В соседней с «залом заседаний» комнате я обнаружил общинную библиотеку. Зайдя в нее, окинул взглядом полки, на которых расположился стандартный — джойнтовский же — набор книг по иудаике. Но тут мое внимание привлек одиноко лежавший том из виленского собрания сочинений Шолом-Алейхема 1920-х годов издания, а в нем — этот рассказ: «Vos iz khanuke?»

Начало меня заинтриговало, а дальше прочитать не удалось. Пришлось попросить хозяев сделать копию…

Лишь вернувшись домой, понял: скопировали мне всего-навсего пятую часть текста. Так и оставался я заинтригованным на долгие годы, пока благодаря интернету не «раскопал» было злополучный рассказ. Но тут меня постигло разочарование — под тем же самым названием «Vos iz khanuke?» в другом собрании сочинений классика, вывешенном на сайте массачусетского National Yiddish Book Center, обнаружилась «американизированная» версия того же ханукального фельетона. Герои жили теперь в Америке, носили соответствующие имена, а сам текст для колорита был обильно сдобрен американизмами: олл райт, хэллоу, май дир френд... Перевод такого варианта существенно приглушил бы в глазах русскоязычного читателя всю остроту шолом-алейхемовской сатиры…

Однако Всемирная сеть, как известно, неисчерпаема. Дальнейшие поиски в интернет-библиотеках в конце концов увенчались успехом, и вот на экране своего компьютера я наконец увидел нужный текст — источник предлагаемого сегодня читателям перевода[1].

Юрий Закон

Шолом-АлейхемЧТО ТАКОЕ ХАНУКА?

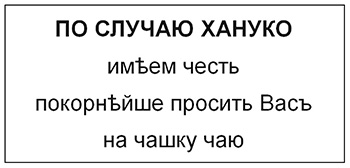

Вот такую карточку от своего доброго знакомого, свежеиспеченного богача Платона Панталоновича Локшентопова[2], нашел я у себя на столе нынешней Ханукой.

Ладно, смысл слов «на чашку чаю» всякий прекрасно понимает: винт, преферанс, шестьдесят шесть, око или стукалка... Но «по случаю Хануко» — что бы это значило? Что общего у Хануки с «чашкой чаю»? Что общего у Платона Панталоновича с Ханукой, коль молиться он нынче ходит только раз в год, да и то — в хоральную синагогу, а в доме у него уже не услышишь и слова по‑еврейски — из-за бонны, чтобы бонну, избави бог, не рассмешить, и сионистов он не выносит, имени их слышать не может?

— Что вы против них имеете? — спросил я его как-то из любопытства. — Что они вам такого сделали, сионисты эти?

— Сионисты? Умоляю вас, не упоминайте при мне это слово! Я... я... я их на дух не переношу! И отчего вы думаете? Оттого что я терпеть не могу евреев? Упаси господь! Наоборот, я к еврею как раз со всем моим уважением. Хотя наши еврейчики, между нами говоря... Молчу-молчу… Как это вы говорите: в каждой избушке свои погремушки… А у себя дома я люблю, чтобы всё было по‑еврейски: на Пейсах — маца, на Сукес — пирожки с медом, на Пурим — эти, как их? — гоменташи, а еще тейглех, фарфелех, мандлех, подушечки и прочие вкусные вещи… — отвечая так, Платон Панталонович аж облизнулся.

Много чего еще осталось у Платона Панталоновича еврейского, с чем он расстаться никак не может. К примеру: перченая рыба с хреном, холодец с сухариками и чесноком, мясные креплех к бульону — это бы он ел хоть каждый день. Ну а еврейское кисло‑сладкое жаркое с потрошками и пупками — объедение! Он не пожалел бы десяток бифштексов за одно приготовленное по‑еврейски горлышко, начиненное мукой и зашитое ниткой. Он отдал бы пятнадцать компотов за один морковный цимес, лишь бы тот, заправленный мукой, основательно потомился в печи; а к нему непременно полагается кусок грудинки. По сравнению с грудинкой, если ее поперчить, никуда не годятся все эти новомодные деликатесы — нынешние колбасы, вся эта варшавская ветчина, с которой мучаются евреи, которые хотят, чтобы у еды вкус был еврейский, а вид — свинский...

Короче, заговорился я о еде и совсем забыл, что получил от Платона Панталоновича приглашение «по случаю Хануко на чашку чаю»…

Позвонив в дверь и войдя в дом, я невольно зажмурился от хлынувших на меня яркого света, жара, гомона множества голосов. Сквозь шум и гам донеслось знакомое слово «пас», а передо мной возник сам хозяин, коренастый, с животиком, лысиной и любезной улыбкой, заранее заготовленной для каждого гостя. Я не мог удержаться, чтоб тут же не спросить его:

— Скажите мне, прошу вас, любезнейший мой Платон Панталонович, что это на вас вдруг нашло: «по случаю Хануко»?

— Спросите что-нибудь попроще, — отвечает он, берет меня под руку, словно родственника со стороны жениха на свадьбе, и подводит к мадам Локшентоповой, а сам ускользает из моих рук.

Мадам Локшентопова, Пантомина Пантелеймоновна, тоже весьма дородная, разодетая в шелка, утопающая в брильянтах — по пять-шесть колец на каждом пальце, как у певички из кафешантана, встретила меня приторной улыбочкой — одной из тех улыбочек, что припасены у нее на любой случай. Сидела она у величественного самовара и разливала чай в стаканы с таким видом, словно это не чай, а целебное зелье. На большом столе с нарядной скатертью громоздились высокие пирамиды таких тортов, что на них едва взглянешь — сразу поймешь, что сделаны они совсем не для еды. Не знаешь даже, с какой стороны и как к ним подступиться. Не можете же вы ни с того ни с сего схватить нож или вилку и порушить этакую махину, этакое сооружение! Как вы будете выглядеть в собственных глазах, если развалите это сооружение, да еще и испачкаете скатерть кремом? Мадам вам на это, разумеется, скажет с улыбочкой: «Ничего, не страшно». Но вы уж сами должны будете понять, что это «ничего» означает…

В общем, не стоит, уверяю вас, поддаваться соблазну. Поставили торт — пускай себе стоит на здоровье!.. То же самое по части груш, яблок и апельсинов. Вы, вроде, собственными глазами видите перед собой целый клад из груш, яблок и апельсинов. Но не соблазняйтесь! Они выложены так искусно: слой яблок, слой груш, слой апельсинов, а по бокам — конфеты, изюм и финики. Но хитрость в том, что если вы захотите достать, к примеру, грушу или яблоко, то не сможете не задеть и соседние — и они начнут тогда падать и спрыгивать на стол, а со стола — на пол, яблоко за яблоком, апельсин за апельсином, и вы бы, пожалуй, предпочли провалиться сквозь землю, чем собирать все эти яблоки, закатившиеся под стол!.. То же самое с вареньем и всеми прочими сластями. Не смотрите на то, сколько выставлено блюдечек и вазочек с ложечками и вилочками. Вы ведь можете, не дай бог, взять не той ложечкой и не из той вазочки, пролить и натворить что-нибудь еще — а оно вам надо? Хотите кусочек лекаха с вареньем? Так съедите его дома. Здесь же вам придется довольствоваться стаканом холодного чая, горького как полынь, сидеть как на иголках и улыбаться на чем свет стоит.

— Вы как чай пьете — с лимоном или без лимона? — спрашивает меня Пантомина Пантелеймоновна с приторной улыбочкой — одной из тех улыбочек, что припасены у нее на любой случай, — и кладет ломтик лимона мне в стакан, для того, вероятно, чтобы чай стал еще горче. За столом напротив меня сидит молодой человек с подвижным лицом и в золоченых очках, которые не держатся у него на носу, но не потому, что нос для этого не приспособлен, а потому, что молодой человек сам не может усидеть на месте. Ведя беседу, он разговаривает не только руками, но и всеми остальными частями тела. Кажется, своим появлением я прервал его общение с хозяйкой, поскольку стоило мне усесться за чай, как молодой человек с очками на носу обратился к мадам:

— Что же в самом деле такое Ханука?

— Я же вам говорю, что Ханука — это такой праздник, который... который зовется Ханукой... Молчу-молчу. Вот мы сейчас спросим у них, они-то точно знают.

Так отвечает ему Пантомина Пантелеймоновна, указывая на меня, и вдруг спохватывается:

— Пардон! Чуть не забыла, вы ведь еще не представлены. Соломон Наумович Шолом-Алейхем — еврейский литератор; Фанфарон Фараонович Йонтевзон[3] — мой кузен.

Мы оба вскочили со своих мест и устремились навстречу друг другу, будто желая пасть один на шею другому. В действительности же это была обычная церемония знакомства. Познакомившись, мы снова усаживаемся за стол, и Йонтевзон, придвинувшись поближе, обращается ко мне:

— Вы ведь слышали, о чем речь? Я хочу узнать, что такое Ханука, и уже отчаялся — кого ни спросишь, что за праздник Ханука, никто не может ответить.

— Как же так получается, — спрашиваю я, — что еврей с фамилией Йон-тев-зон не знает, что за праздник Ханука?

— Вас это удивляет? — говорит он мне и придвигается еще ближе. — Могу биться об заклад на сколько хотите: вон там, в зале, сидит, пожалуй, с полсотни евреев — даю голову на отсечение, среди них не отыщется ни один, кто скажет, что такое Ханука!

— На что мне ваша голова? — отвечаю я. — Давайте лучше держать пари на деньги.

— Ах! Держать пари! С превеликим удовольствием! — загорается Йонтевзон и тут же срывается с места. — На сколько мы спорим?

— На четвертной?

— На четвертной!

Поблагодарив мадам за чай и получив в ответ еще одну приторную улыбочку, мы оба отправляемся в величественный сияющий зал. Лампы горят, зеленые столы окружены самыми разными людьми, в основном — с круглыми белыми блестящими лысинами. Блестящие лысины отражаются в высоких красивых зеркалах, вокруг шум и гам, в сливающемся гомоне множества голосов чаще всего можно расслышать слово «пас».

Мы начинаем прогуливаться от одного столика к другому. Все тут чрезвычайно увлечены и сильно возбуждены. Кто-то высказывает претензии, кто-то оправдывается, кто-то меняется местами, кто-то быстро-быстро тасует карты — все торопятся, словно вот-вот раздастся третий звонок и они, упаси господи, куда-то опоздают. Мы подходим к столику, где четверо пожилых людей, все с белыми круглыми блестящими лысинами, играют в винт. На мое «добрый вечер» они отвечают легким кивком головы, а Йонтевзону каждый протягивает по два пальца. Но ему, собственно, долгие рукопожатия и ни к чему, он сразу приступает к делу и обращается к ним с такими словами:

— Не извольте сердиться, что мешаю вам. Я и этот молодой человек (очками он указывает на меня) заключили пари о том... о том, что за праздник такой эта Ханука. Я говорю так, а они говорят этак... Посему приходится просить вас растолковать нам в трех словах, если можно: что такое Ханука?

Все четыре господина с белыми круглыми блестящими лысинами поднимают глаза и глядят на нас так, словно оба мы разом сделали стойку на голове.

— Пик! — говорит один из них, а все остальные отвечают: — Пас!..

— Треф! — говорит другой, а все остальные отвечают: — Пас!..

Похоже, нам здесь больше делать нечего. Подходим к другому столику. Там сидят молодые люди, на этот раз без лысин — вернее, на их макушках круглые белые блюдечки лишь едва-едва начинают пробиваться. Здесь игра идет заметно живее. У них винт уже вовсю «завинтился». Горячатся, ругаются, обмениваются такими выражениями, что, кажется, не будь у них руки заняты картами, дошло бы до пощечин.

Среди молодых людей, сидящих за этим столиком, один — с красной шеей и прыщавым лицом — явно служил козлом отпущения. Всякий считал своим долгом отвести на нем душу. После каждого своего хода он получал от товарищей очередной комплимент:

— Походил называется!

— Полный калека!

— Лапоть!

— Сапожник! Где были ваши глаза?

— Вам бы в бирюльки играть!

— Телячьи мозги! Руки-ноги бы вам переломать, а после сторожем в баню поставить!

Молодой человек, служащий козлом отпущения, пытается оправдаться, но ему не дают.

— Ну что вы хотите сказать, что? Вам есть что сказать? По-вашему, вы правы? Вы что, не знаете, что вы беспросветный, безнадежный калека, сапожник, лапоть?

И так далее — все та же песня.

— Пойдемте! — шепчу я Йонтевзону на ухо. — Вы же видите, что тут до дела далеко, до драки близко...

— Не волнуйтесь, все они друзья — не разлей вода, — отвечает мне Йонтевзон и умело переводит разговор в нужное русло, сообщая им, что мы заключили пари насчет Хануки. Мол, он говорит так, а я говорю этак, а потому мы просим их, молодых людей то есть, растолковать нам в трех словах, если можно: что такое Ханука?

— Это вы можете узнать только у «них», — отвечает один из компании и указывает на «козла отпущения». — Если у вас трудности, вы не знаете, как походить, запутались в счете, спросите у «них». «Они» вам в миг помогут все решить, так как, не сглазить бы, исключительно крепки задним умом!..

Вся компания, включая и самого «козла отпущения», хохочет над этой остротой.

— Сдавайте карты! — восклицает один из них, и мы понимаем, что и здесь ничего не добьемся, а потому устремляемся дальше, к столику, где три типчика, молодых человека с подстриженными бородками, играют в преферанс. За этим столиком атмосфера уже не так накалена, как за предыдущим. С Йонтевзоном здороваются весьма любезно, как с добрым знакомым, а Йонтевзон представляет им меня:

— Соломон Наумович Шолом-Алейхем, еврейский литератор. Мы заключили странное пари, пари о Хануке. Я говорю так, они говорят этак. Вот и приходится просить вас растолковать нам в трех словах, если можно: что такое Ханука?

— Ханука? — говорит один и смотрит в карты. — Ханука? Пас!

— Ханука? — говорит второй. — Ханука — это такой праздник, когда можно играть в преферанс.

— И есть латкес с гусиным жиром, — добавляет третий и делает ход.

Тут вдруг первый подпрыгивает на стуле, швыряет карты, словно кто-то ударил его поленом по голове или обжег каленым железом, и орет на третьего так, будто тот порвал на нем сюртук:

— Я не понимаю! Мы играем в преферанс или мы занимаемся «литературой»?

При этом он так сверкнул на нас глазами, что мы сразу почувствовали себя лишними за этим столиком и поняли, что тут обойдутся и без нас. Мы откланиваемся и идем дальше.

Большой круглый стол, вокруг которого собралось общество довольно пестрого состава. На столе громоздится гора карт, которые один передает другому, тот — третьему и так далее. Золотые монеты летают, как сор, от игрока к игроку. И все сидят, уставившись в одну точку — на того, кто мечет карты направо и налево, да так ловко — одну сюда, другую туда, что глаз едва может уследить. Все общество настолько увлечено этим занятием, что вздумай кто-нибудь закричать: «Горим!» — никто, похоже, и с места не сдвинется.

— Как называется эта игра? — спрашиваю Йонтевзона. — И кто эти игроки?

— Игра, — отвечает Йонтевзон, — называется «банчок», а игроков я вам сейчас представлю по одному. Видите того? — Это доктор без практики. А тот, что сидит рядом с ним, — инженер, неизвестно ни чего он такое строит, ни что окончил... А вон тот светленький с писклявым голоском — это адвокат, получающий пощечины...

— Тс-с-с!.. — обращаюсь я к нему. — Тише!

— Да не бойтесь! — отвечает Йонтевзон. — Как раз здесь вы можете говорить о них любые гадости. Все равно они ничего не слышат!.. А вон тот блондин — аптекарь, который не играет в карты только когда спит... А вот этот молодой человек с сединой в волосах — химик, который товар превращает в деньги, а деньги — в пыль... А дальше остальные: один — банкир, другой — бухгалтер, третий — агент, четвертый — биржевик, занимающийся сахаром...

— А кто вон тот верзила? — обращаюсь я к Йонтевзону и указываю ему на одного высокого здоровяка, совсем не похожего на еврея.

— Кто? — уточняет Йонтевзон. — Вон тот «недоносок»? Так это мой добрый приятель, он — нездешний, из «голодных губерний». Видите, как золото гребет? Опасаюсь, что он всех их тут передушит, как хорь — курей! Надо бы к нему подойти, спросить, что такое Ханука. Этот нам точно ответит — он-то знаток...

И Йонтевзон отзывает верзилу в сторону, представляет ему меня и рассказывает всю историю о том, как мы поспорили о Хануке. Я, мол, сказал так, а он сказал этак, вот и просим его растолковать нам в трех словах, если можно: что такое Ханука?

В ответ «недоносок» уставился на нас как на сумасшедших.

— Коли вам, — говорит он, — крайне необходимо это знать, пожалуйте ко мне в гостиницу. Вы непременно застанете меня с полчетвертого дня до полдевятого утра... Сейчас же я занят; надо отобрать у них золотишко...

— Вот вам ясное суждение! — заявляет мне Йонтевзон, и мы отправляемся дальше. По пути встречаем очередного его приятеля, молодого человека с горящим лицом и всклокоченными волосами. Тот мчится куда-то, как угорелая кошка. Йонтевзон останавливает его дружеским приветствием.

— О, пане Пипернотер[4]! Куда это вы так несетесь?

— Ах, отстань! — просит его молодой человек с горящим лицом и всклокоченными волосами. — Отстань, горю синим пламенем! Не найдется ли у тебя, брат, пары сотен, чтобы не дать мне ударить в грязь лицом?

— С превеликим удовольствием! — отвечает ему Йонтевзон. — Но с одним условием, ты должен выслушать, о чем я тебя спрошу.

Молодой человек с горящим лицом и всклокоченными волосами навостряет уши.

— Такая вот история, — говорит ему Йонтевзон серьезным тоном, — я и этот молодой человек, господин Шолом-Алейхем, еврейский литератор, заключили пари на странную тему: что за праздник Ханука? Я сказал так, а он сказал этак, вот и обращаемся к тебе с просьбой, чтобы ты растолковал нам в трех словах, если можно: что такое Ханука?

— Тьфу на тебя, чем люди занимаются! — заявляет нам молодой человек с горящим лицом и всклокоченными волосами и тут же исчезает, а мы продолжаем стоять посреди зала как дураки.

— Куда пойти дальше?

— Куда пойти дальше?

— Не направиться ли нам к дамам?

— Пойдемте к дамам.

Вокруг отдельного большого стола сидят шесть разнаряженных дам и среди них всего один кавалер, мужчина с лошадиным лицом и белым пробором через всю голову. Они играют в ту премудрую умственную игру, что зовется стукалкой. Ровно посередине стоит тарелочка, и все дамы бросают в нее серебряные пятиалтынные. Кавалер с лошадиным лицом и белым пробором сдает карты. Чтобы, избави бог, не ошибиться и сдать ровно по семь, он считает: воскресенье, понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота. И опять — воскресенье, понедельник, вторник, среда и далее по порядку. Эта шутка, сперва дам позабавившая, вскоре им приелась (и вареники могут надоесть!), достала их до печенок, и вот они сидят, как куклы, зевают, словно потеряв всякий интерес к игре и как бы давая понять: «Раз карты сдают, так проходится брать, что поделать…» Но каждый раз, когда объявляется козырь, наблюдается некоторое оживление. Дамы потихоньку берутся за свои карты, следя за тем, чтобы другие не подсматривали, сами же, тайком бросив взгляд на карты соседок, невинно спрашивают: «А? Что за козырь? Какой ремиз? Кто первый?» Эти три вопроса повторяет каждая дама. Постепенно их глаза загораются, лица разрумяниваются, а единственный кавалер с лошадиным лицом и пробором принимается всех подгонять — каждый раз одной и той же остротой: «Ну, мадам, что молчите? Вы идете или стоите?» Одна располневшая дама с маленьким носиком, старушечьими руками и черными ногтями, но при этом в брильянтовых кольцах на всех пальцах, прижимает карты плотно к корсету, задумавшись: у нее один-единственный несчастный козырный король. Что делать? Пасовать — обидно, играть — страшно: вдруг короля побьют тузом, а у нее ведь ремиз!.. Короче, она колеблется до тех пор, пока не произносит «пас», и кладет карты, придерживая их рукой, чтоб остальные дамы не увидели, что она сбросила. А те насмешливо переглядываются между собой, поскольку и с ними тоже случались порой подобные «несчастья». Дама «с королем» хорошо понимает, что эти усмешки означают, но прикидывается простоватой, держит руку на сброшенных картах, постукивая по столу пальцами в брильянтовых колечках, словно играя на фортепиано, и подпевает в такт, чтобы окружающие подумали, что «музыка» — смысл всей ее жизни.

— Что это вы бездельничаете? Почему не играете? — обращается дама «с королем» к Йонтевзону — видимо затем, чтобы другие дамы перестали переглядываться.

— Мы заняты очень важным делом! — отвечает ей Йонтевзон. — Мы приняли на себя серьезные обязательства. Я и этот молодой человек заключили пари относительно Хануки. Я сказал так, а он сказал этак. Вот мы и решили спросить каждого по отдельности. Не соблаговолите ли вы, мадам, растолковать нам в трех словах, если можно: что такое Ханука?

— Ханука? — смеется дама «с королем», тасуя тем временем сброшенные карты и одновременно демонстрируя зубы, дабы все видели, что они собственные, а не вставные. — Ха-ха-ха! Это у дам хотят они узнать, что такое Ха-ха-ханука!

— Полно вам, что вы так смеетесь! — обращается к ней высокая дама с мужеподобным лицом. — Скажите, что не знаете — и дело с концом! К чему здесь смех?

— Вы, вероятно, недовольны ремизом? — ехидно отвечает ей дама «с королем», не переставая смеяться и показывать зубы.

— Если бы я сбросила козырного короля, как некоторые, — говорит та, что с мужским лицом, — я бы, наверное, тоже не выставила ремиз.

— В общем, — вмешивается Йонтевзон, — никто не знает, что такое Ханука?

— Конечно, Ханука — вещь хорошая, ежели с Божьей помощью, имея всего козырную десятку, выходишь из положения без всякого ремиза, прихватив к тому же рубль с двугривенным! — так заявляет уже другая дама с золотистыми волосами и множеством брильянтовых колечек. Она сгребает выигрыш и накрывает его вышитым белым платочком, как покрывают халу на субботнем столе, — для того, вероятно, чтобы не сглазили...

— Мне кажется, надо идти дальше, — говорит мне Йонтевзон, оглядываясь по сторонам. — Погодите, вон идет человечек! Я знаю его, он родственник мадам Локшентоповой. Если и этот нам не скажет, что такое Ханука, можете прощаться с вашим четвертным.

Человек, на которого Йонтевзон указал, представлял собой, если можно так выразиться, двойственного еврея, то есть еврея из двух миров: немного из старого мира и немного из нынешнего. Вроде бы длинная капота — но при этом белая манишка. Вроде бы пейсы — но голова не покрыта. Вроде бы длинная борода — но подстриженная. Мы подходим к нему и рассказываем всю историю о том, как заключили пари о Хануке, поскольку толкуем ее по-разному, один говорит так, другой — этак. И чтобы наступило между нами согласие, просим его объяснить нам в трех словах, если можно: что такое Ханука?

— Ханука…— отвечает нам двойственный еврей, весело смеясь. — Боюсь ошибиться, но сдается мне, что вы оба уже давно не молились.

— Откуда это следует? — спрашиваем мы у него.

— Это следует, — поясняет он, — из того, что если бы вы, положим, имели привычку молиться каждый день утром и вечером, вы бы произносили: «За чудеса, и за чудесное избавление, и за могущество Твое, и за спасение, и за победу в войнах»[5]. А если бы вы произносили каждый день утром и вечером: «За чудеса, и за чудесное избавление, и за могущество Твое, и за спасение, и за победу в войнах», так вы бы знали, что такое Ханука... Вы в шестьдесят шесть играете? А то разложим на троих пятьсот одно.

— Раз уж так, — говорит ему Йонтевзон, прижимая к стенке, — расскажи-ка нам, что это у вас там написано в молитве «За чудеса»? Поскольку, правду сказать, я уже и забыл совсем, как нужно молиться.

— Даже так? — произносит двойственный еврей с улыбочкой и показывает на свою непокрытую голову. — Здесь неподходящее место. Здесь заняты другим делом. Сегодня ведь Ханука, а в Хануку, да будет вам известно, заповедано играть в карты... Короче, мне хочется все-таки знать, мы составим шестьдесят шесть на троих или нет? И поскорее, ночь коротка!

Мы замечаем стоящий поодаль кружок молодых людей, по виду интеллигентов, углубившихся в беседу о «литературе». Мы оставляем двойственного еврея, подходим к кружку и пытаемся завести разговор о Хануке.

— Ханука? Мы же не сионисты... — отзывается один из них, юноша с искусно закрученными усами и длинным ногтем на мизинце, а остальные дружно смеются над его шуткой.

Мы отходим от этой веселой компании и видим студента в мундире с синим воротничком и позолоченными пуговицами, беседующего с барышней в красных перчатках. Студент с синим воротничком и позолоченными пуговицами подкручивает усы, которые у него когда-нибудь вырастут, а барышня смотрит в потолок и вертится на каблучке.

— Я ее знаю, — говорит мне Йонтевзон тихо. — Эта барышня — нашего Платона Панталоновича дочка, а вот студентик мне незнаком. Не иначе, как сватается к ней, то есть к пятидесяти тысячам, что за ней дают... Стоит, однако, послушать, о чем эта парочка беседует.

Мы подходим поближе и улавливаем отдельные слова: «Гейша...[6] Балет... Оперетка... Славская играет неплохо... Тамарина играет лучше...»

— Пардон! — обращается Йонтевзон к студенту. — Я вынужден прервать вашу беседу, хоть не имею чести быть с вами знакомым. Тут такая история: я и вот этот молодой человек затеяли спор относительно Хануки. Я сказал так, они сказали этак, вот и приходится спрашивать каждого встречного в отдельности. Поэтому, чтобы между нами наступило согласие, мы и просим вас растолковать нам в трех словах, если можно: что такое Ханука?..

Студент глядит на барышню, барышня — на студента, и оба улыбаются. После чего студент обращается к Йонтевзону по-русски:

— Право не знаю, я нездешний, я одессит.

— Извините, мы не знали, что вы одессит... — говорит ему Йонтевзон, раскланивается с ним и поворачивается ко мне: — Вон сидит мой знакомый, еврейский учитель, который дает частные уроки. Он местный, не «одессит», уж он-то нам определенно скажет, что такое Ханука...

Мы подходим к еврейскому учителю. Молодой человек в очках, заложив ногу за ногу, курит папиросу. Йонтевзон представляет ему меня и рассказывает историю, как мы решились на спор о Хануке. Я, мол, сказал так, а он сказал этак, вот и приходится спрашивать каждого встречного в отдельности. Мы уже опросили почти всех гостей, но ни один не знает, что ответить. Быть может, он будет столь любезен и растолкует нам в трех словах, если можно: что такое Ханука?

— Ха-ну-ка? — нараспев повторяет учитель и вдруг начинает смеяться. — Здесь, что ли, вы хотите узнать, что такое Ханука? Нашли место, честное слово! Вы их лучше спросите, что значит «винт», «безик», «преферанс», «око», «банчок», «стукалка», «тертл-мертл», «шестьдесят шесть», «экарте», «шмен-де-фер», «макао», «транте-карант»...

— Прошу прощения, — перебивает его Йонтевзон, — это мы знаем сами. Скажите нам лучше: что такое Ханука?

— О Хануке вы хотите узнать у них? — не унимается учитель. — Спросите их лучше, что такое поросенок, жаренный на масле, елка в праздник или кулич на Пейсах. Спросите их лучше, что такое «вальс-бостон», «миньон», «шакон», «падекатр», «падеспань», «падепатинер». Спросите их лучше, что такое флирт, или обман жен, или обмен женами. Моя жена — твоя жена...

— Прошу прощения, — снова перебивает его Йонтевзон. Но наш учитель бурлил, как речной поток, слова вырывались из него, как из фонтана вода. Поток этот было невозможно остановить, фонтан этот нечем было заткнуть...

— Гришка! Гришка! — кричит Йонтевзон, останавливая шустрого мальчишку лет девяти-десяти с черными горящими глазами, пробегавшего мимо нас. — Гришка! Гришка! Поди-ка сюда, душа моя, я тебя кое о чем спрошу!

Гришка подходит к Йонтевзону, как к старому знакомому, и вскидывает на него свои черные горящие глазенки.

— Скажи-ка, Гришка, душа моя, еврейскому-то языку тебя учат?

— А как же? — отвечает Гришка по-русски. — Алеф, бейс, гимл, рейш...

— Браво! Молодец! — говорит ему Йонтевзон и щиплет за щечку. — Скажи-ка, Гришка, известно ли тебе, что есть такой праздник, который называется Ханука?

— А как же! — снова отвечает Гришка.

— Тогда скажи, мой дорогой: что такое Ханука?

— Ханука? — переспрашивает Гришка, и его черные горящие глазенки начинают бегать туда-сюда, вверх-вниз, словно мышата. — Ханука? Ханука? Сейчас!.. Папаша... Мамаша... Папаша ест... Как это называется?.. Мацу с шалахмонес... А мамаша крутит белую курицу вот так... И кушают еврейские креплики...

Гришка крутит ручками над головой, показывая, как его мама совершает «капорес», и облизывается, вспоминая еврейские креплех.

Тут на моего Йонтевзона вдруг нападает такой хохот, что, кажется, его вот-вот хватит удар…

В зале светло и тепло. Люстры горят. Белые круглые блестящие лысины игроков отражаются в высоких блестящих зеркалах. Вокруг шум и гам, в сливающемся гомоне множества голосов чаще всего можно расслышать слово «пас». Я стою как дурак посреди зала, а мой новый знакомый Фанфарон Фараонович Йонтевзон покатывается со смеху. Это он смеется надо мной, проигравшим спор.

***

Вот так просаживают четвертной!

Ханука 5662 (1901), Киев

Перевод с идиша Юрия Закона

[1] Первая публикация рассказа на языке оригинала: Sholem-Alekhem. Vos iz khanuke? // Der yud. 1901. № 48/49 (5 dets.). Z. 2–11. На русском языке рассказ публикуется впервые. [2] Говорящая фамилия от «локшн-топ» — горшок для приготовления лапши (идиш). [3] Говорящая фамилия от «йонтев» — праздник (идиш). [4] Говорящая фамилия, буквально «дракон» (идиш). [5] Специальная вставка в ежедневные молитвы, которую читают в дни Хануки. [6] «Гейша» — оперетта английского композитора Сидни Джонса (1861–1946), чрезвычайно популярная в России начала XX века. |

|