Мандельштам О.Э. Два трамвая: Стихи для детей / Предисл. А.Сергеевой-Клятис; Ил. К.Зейтунян-Белоус. – М.: ОГИ, 2012. – 64 с.: ил. 1500 экз.

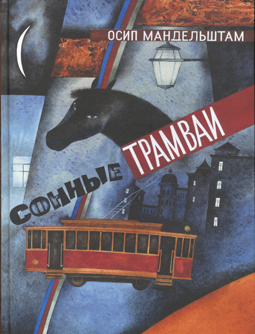

Мандельштам О.Э. Сонные трамваи / Ст. С.Василенко, Д.Северюхина; Ил. В.Павловой. – СПб.: Вита Нова, 2012. – 72 с.: ил. 3000 экз.

Это — молчащий Мандельштам. Молчащий — и звучащий своим новым слухом. Это его

Silentium. Все сбылось. Слово вернулось в музыку (и надо «

работать речь», «

таинственно» родную народу). Музыка ушла с червивой тверди Павловского вокзала в землю. Земля вывернулась первобытной изнанкой чреватости и жертвы (для этой изнанки еще надо найти тяжелые слова — «

проруха и обух»). Из распаханной земли (она и есть время для веще́й природы, среди которых — человек) музыка взошла шумом, «

всеми звуками», и все звуки стали равно и ответственно «

хороши» для слуха, запретившего себе слышать себя изнутри (вечный шорох своего «

милого Египта вещей») и зазвучавшего ответом вовне, зазвучавшего ответом этому «вовне», самим этим «вовне», его строем — «

рождающим, спящим, орущим». Вещи обрели новую природу — взыскуемую, возгоняемую речью, «

всей силой окончаний родовых», природу вещей. Вещность и форма стали веществом и формообразованием. «

Длинная булавка» звезды двенадцатого года уже почти «

заржавлена», и сердце, которому она тогда грозила на словах, сердце, наконец на деле слитое с

«первоосновой жизни», чувствует свои истончающиеся ткани, которые трутся о ткани маленьких, дергающихся сердец мира, чувствует свою голизну, свои скользо́ты и «

стыдится» этих близких, притертых к нему разночинных пульсаций, и не может без них, не должно. Словно бы мировая душа, исчерпав гегелевский абсолют культуры (этой химеры полуприроды-полуистории), вернулась к дробности, к дробям платоновского «Тимея», став «

запущенным садом» бесконечно малых, легко умирающих величин, душ (в оброчном смысле), душенек, бродяжек, душков, запашков общей, толкающейся, бестолковой жизни, бытия, урезанного на «и

я», — быта, определяющего сознание. Афродита «

осталась пеной», да, но она же стала и пенкой кипяченого молока, которой то оправдывается перед сырым, «

неученым» молоком. И теперь «

свежий керосин», которым медник «

кормит» старый золотой примус — наследника коптившей и за это казнимой «

приспусканием фитиля» керосинки, сможет стать белым и сладким запахом ночного кухонного счастья (пока «

никто не отыскал»). И теперь обидчивый, «

простуженный» телефон (не тот ли, что стоял в кинематографическом «

строгом кабинете самоубийцы», не тот ли, «

страшный», из «

скарлатинового дерева», что стоял в аптеке?) сможет напыжиться лягушкой в «

халтурных стенах» московского приспособленческого жилья («

Я, как щенок, кидаюсь к телефону… в нем слышно польское: „Дзенькуе, пани“»). И рояль, конечно же, еще тот «

комнатный зверь», откормленный детскими сонатинами, а теперь хранящий в себе Городок Солнца, сможет распахнуться «

звучным нутром рояля» Москвы. И «

сонный трамвай», везущий

всех, сможет разжиться «

овечьим теплом» и обрасти «

трамвайными вишенками», головами пассажиров «

страшной поры», а два других трамвая, друзья Клик и Трам, стать в «

задачнике огромных корней» условными «А» и «Б», на которых скоро поедут «

посмотреть, кто скорее умрет». Оттого-то все эти головы — сахарная, «

страшного красного ша́ра-голована», цветных карандашей, электрической лампочки, поленьев, яиц — «

ни живы ни мертвы», и если не буквально, то фонетически боятся — растаять, лопнуть, истончиться, сгореть, раскокаться, стать чем-то непоправимо

другим («

Все желтки яичные опрокинем сразу, сделаем яичницу на четыре глаза»). Кажется, сами звуки боятся этих сложенных ими «

ножей-налимов», что вышли из рук точильщика Клима, у которого «

замечательный нажим»; боятся этих «

проворных рук» Тимофеевны, мелющей кофейные зерна будущего «

золотого мокко», что «

толкаются в темное жёрло». Не живы, но и не мертвы, вещи одушевлены и как-то даже обобществленно воодушевлены своим страхом предстоящей трансмутации («

Увидела шар шарманка-хрипучка: „Пойдем на бульвар за белою тучкой: и мне веселей, и вам будет лучше“»). Они и говорят-то от этого, а не в силу басенной привычки — как утюг, влюбленный в белье и ради этой любви готовый взойти на костер (но кто бы знал, как ему больно!). Так одушевленный быт прирастает внутренней жизнью вещей и их внутренними (взаимо)отношениями (которыми и занята поэзия, да еще — детская игра), их чувствами, их болью, их страхом, их правдой слабости, правдой смерти — их природой, их «и

я», и вытягивается, дотягивается до детского анимизма. «

Татька пришла ко мне на диван, и я стал читать ей „Шары“ и прочее. Она же пела „Кухню“». Чем не пифагорейский, чем не орфический гимн? «

Крупно ходит маятник — раз-два-три-четыре. И к часам подвешены золотые гири».