|

Опубликовано в журнале «Народ Книги в мире книг» (Санкт-Петербург)

№ 77 / Декабрь 2008 Имена

Евреи и еврейство в книгах Олега Юрьева |

|

||||||||

|

Олег Юрьев — довольно редкий пример писателя, работающего в самых разных областях словесности: поэзия, проза, драматургия, критика, эссеистика, переводы, детская литература... При этом во всех своих ипостасях (прежде всего как поэт, прозаик и драматург) Юрьев имеет немало ценителей и поклонников — и в России, и в Германии (где он сейчас живет). Он — один из крупнейших представителей той части современной отечественной литературы, которая озабочена не развлечением или поучением читателя, не социальной критикой, а решением собственно художественных задач[1].

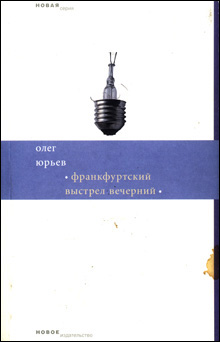

Олег Юрьев

И практически во всех произведениях Юрьева присутствует... но что же — «еврейская тема»? Или «еврейские мотивы»? Сам писатель определяет это так: «...моим происхождением, моей биографией, моими в том числе залитературными интересами мне предложен был в изобилии “еврейский строительный материал”. Уклониться от него означало бы (в свое время) сознательно уклониться от того, что тебе по обстоятельствам исходно дано, причем по причинам, которые могли быть только низкими и стыдными. Честно сказать, когда я в 1984 году написал первые две пьесы, “Мириам” и “Маленький погром в станционном буфете”, я и не подозревал, куда это меня заведет. Мне тогда примерно так казалось, в нашем ленинградском “дыхательном пузыре”: Расина же никто не называет древнеримским или древнегреческим писателем из-за того, что персонажи и истории у него из древнеримской и древнегреческой жизни. И некоторое время у меня было ощущение, что и окружающим это достаточно ясно...»[2] Итак — «строительный материал», из которого строится новая реальность, а постройка, по определению, материала важнее. (Поэтому Юрьев и относится скептически к идее особой «русской-еврейской литературы»: пусть у некоторых писателей материал общий и даже дистанция по отношению к нему более или менее одинаковая — что, кстати, не совсем соответствует действительности! — всё равно строят-то все разное и разными способами.) Но в то же время — нечто, данное изначально.

Степень преображения этого материала у самого Юрьева различна. Труднее всего говорить в этом смысле о юрьевской поэзии (на мой взгляд, важнейшей части его творчества). Несомненно, особая еврейская чувствительность, особый еврейский опыт и здесь изначально присутствуют, но наши попытки отыскать их след в образном или ритмическом рисунке стихотворений будут поневоле субъективны. Да, в стихах Юрьева можно найти некоторые специально «иудейские» реалии — однако само по себе это сейчас отнюдь не невидаль, щегольнуть «шеолом» или чем-то в этом роде даже модно; много библейских (ветхозаветных) мотивов, но в русской поэзии это тем более не редкость (причем если Арье Ротман, к примеру, утверждает, что в его лирике отразилась талмудическая традиция истолкования Библии, большинству русских читателей совершенно неизвестная, то Юрьев ни на что подобное не претендует). Например, в «Александрийской песне» (1987) Петербург уподобляется древнему городу, чей образ не раз возникал в русской поэзии; и, разумеется, александриец, которым поэт видит себя самого, — это александриец-иудей, не случайно здесь возникает имя Филона[3]. Да и «другой берег» «под ртутными ртами оливы» в стихотворении «Шестое» (1992) тоже вполне узнаваем... И все-таки «еврейское» в поэзии Юрьева скрыто, и даже не столько скрыто, сколько слито с космическим и уже почти свободным от всяких конкретных свойств уровнем личности. Это естественно вытекает из «сверхличностного» характера юрьевской лирики, чуждой исповедальности и описательности. «Тематические» стихи (в том числе связанные с чем-то еврейским) у него редки и для него не характерны [4].

Совсем другое дело — проза и драматургия... Но сперва — несколько слов о том контексте, в котором все это смогло появиться и зародиться. К концу семидесятых либерально-прогрессистский интернационализм предыдущего десятилетия несколько вышел из моды (по крайней мере, в ленинградской неофициальной литературной среде). На повестке дня стояло почвенничество. В тех кругах, с которыми мог соприкасаться молодой Юрьев, речь шла не о вульгарном (чтобы не сказать резче) советском русопятстве кожиновского пошиба, а об утонченном русском традиционализме, соединяющем славянофильскую и западническую традиции. Этот мягкий, либеральный неотрадиционализм был как будто совершенно чужд антисемитизма, открыт этническим евреям — и даже лишен враждебности к иудаизму, однако сам он был укоренен в православии. Точнее, он придумал особое интеллигентское православие себе по меркам. На этой идеологии, собственно говоря, стояла вся «вторая культура» семидесятых; многим казалось, что русская культура вообще только на ней и может стоять. На другом полюсе происходило еврейское возрождение — на тот момент почти исключительно в форме движения за алию, которое опиралось на сионистские идеи в их старинно-ригористической форме (включавшей презрение к идишу, этому языку «народов СССР» и журнала «Советиш геймланд», равнодушие к миру бабушек и дедушек, к галутному, местечковому опыту). С учетом всего этого выбор Юрьева далеко не так уж сам собой разумелся: от использования «изначально данного строительного материала» начинающего писателя могли удержать отнюдь не только «низкие и стыдные причины».

В этой обстановке и появились первые стихи, первые рассказы и первые пьесы Олега Юрьева. Причем если в поэзии и прозе Юрьеву пришлось пройти некий путь восхождения (в поэзии — очень быстрый, в прозе, как обычно и бывает, — значительно более долгий), то как драматург он начал прямо с вершины. Не случайно «Мириам», «пьеса в жанре народной комедии», написанная 25-летним писателем весной 1984 года, до сих пор идет в театрах нескольких стран.

Характерно, что сам автор, судя по всему, пытался предотвратить возможность вульгарно-реалистического, «водевильного» прочтения пьесы, действие которой «происходит на условно-историческом фоне гражданской войны», оговорив, что «в языке персонажей не следует искать реальных общественных, племенных либо каких иных соответствий»[5]. Речь идет не о «реальных» соответствиях (много ли люди нашего поколения видели белых офицеров?), а о соответствующих литературно-театрально-кинематографических стереотипах. Офицер, Атаман и Краском (Красный командир) ведут себя, однако, в полном соответствии с этими стереотипами, доводя их до гротескной отчетливости. Иное дело — сама Мириам, еврейская женщина, на честь которой посягают представители противоборствующих армий. Ее поведение — это постоянная игра, постоянная смена масок, обнажающих свою символическую природу. «На поверхности» Мириам пытается не ответить никому из навязчивых мужчин взаимностью, не схлопотав при том пулю, — причем делает она это, как выясняется в конце пьесы, у тела своего только что убитого ребенка. Но ее поведение постоянно открывает двери в символическое пространство. Например, отшивая Атамана, Мириам выдает себя за «святую-пресвятую Богоматерь», но при том она — еврейская женщина, у которой убили ребенка и чье имя, в эллинизированной форме, и есть Мария. Сам Юрьев, применительно к последующим своим книгам, говорит о системе «самооопровергающихся (но не до самоуничтожения) символов»[6].

В случае Мириам еврейство как раз и тождественно этому сложному символическому пространству. Причем (как отмечал в разговоре со мной режиссер Борис Понизовский, одно время работавший над постановкой пьесы) никто из партнеров Мириам не обращается к ней специально как к еврейке: она для них в данном случае просто «баба». Еврейство Мириам не навязано ей, но и не является актом свободного выбора: это ее метафизическая сущность, не оставляющая ей выбора. Ей остается только «отбиваться», обманывать агрессивный внешний мир, играть с ним в дурашливые игры, используя его (и свой собственный) символический арсенал.

Написанная в том же году пьеса «Маленький погром в станционном буфете» открывает это пространство с другой стороны. Сегодня трудно представить себе, что многими (и в СССР в 1980-е, и в Германии в 1990-е) она читалась как произведение «про антисемитизм», про еврейские погромы в России в 1905 году. На самом деле это пьеса про русский театр неопределенного будущего, играющий пьесу про еврейский театр конца XX века, в свою очередь играющий пьесу про запланированный, но неизвестно состоявшийся ли на самом деле погром (причем его потенциальные жертвы разыгрывают перед своими потенциальными убийцами пьесу про пророка Иону). Символическое поле еврейства оказывается многослойным. Но, на сей раз, оно открыто — изнутри и извне. Не случайно ядром пьесы оказывается история пророка Ионы: самая странная из пророческих книг, гротескная, почти пародийная — но самая «гуманистическая» с современной точки зрения. По Книге Ионы, экзистенциальной функцией еврейства является спасение больного мира, а не спасение от него. Но и обратное движение существует, и именно ему обязана пьеса своей парадоксальной развязкой: мальчик, порожденный творческой энергией актеров далекого будущего, которые в действительности мало что знают о местечковых евреях начала XX века, материализуется[7]. Таким образом, здесь еврейство определяется не только изнутри, но и извне — оно входит в единое пространство «человеческого» и оказывается одним из его вариантов.

На первый взгляд, в этой перспективе благожелательного прочтения из (чужого) грядущего есть оттенок трагической иронии. Ведь, в сущности, именно этого подсознательно хотели бы от еврейства многие носители христианской культуры: превращения в безопасное, подлежащее усвоению и использованию «законченное прошлое». «Вот если бы ты мог написать уравнение, определяющее... что наивысшей пользой и защитой для евреев было бы их полное исчезновение! Тогда бы им уже ничего не грозило, никаких “злонамеренных” просто не существовало бы. Еврейство бы стало таким же полноценным наследием Западной Цивилизации, как и античность, и евреев, эту ушедшую шеренгу мудрецов и героев, все бы любили — никому же не придет в голову ненавидеть древних греков и римлян...»[8] Эти слова из романа Юрьева «Новый Голем, или Война стариков и детей» едва ли можно, однако, проецировать на ситуацию «Маленького погрома». Зародившийся из актерской игры живой мальчик обладает субъектностью и способен вступить в спор даже с теми, кто вызвал его к жизни. Еврейство никогда не становится послушным инструментом в чужих руках, но оно и не является более «собственностью» носителей определенной этничности: его границы подвижны. Здесь уже намечается прямая связь с основными мотивами монументальной трилогии, написанной Юрьевым в 2000–2007 годах.

Но вернемся пока к его драматургии, относящейся к гораздо более раннему времени. В пьесах «Комические новеллы для театра теней» (1987) и «Песенка песенок» (1989) русско-еврейский опыт XX века предстает в формах предельно «реалистических», лишенных условности и явной, бросающейся в глаза цитатности. Дело здесь не только в абсолютной житейской убедительности героев (от чекиста до аптекаря, от хасидского цадика, получившего инженерное образование в Льежском политехникуме, до шестнадцатилетнего подростка предвоенных лет), но и в тончайших оттенках запутанных, парадоксально складывающихся человеческих отношений, которые драматургу удается воспроизвести предельно лаконичными средствами. Разумеется, этим психологическим рисунком дело не ограничивается: в каждой из пьес есть своего рода «символическая надстройка», включающая персонажей и их отношения в пространство культурного мифа. Но если в «Мириам» и «Маленьком погроме» эта надстройка связана с Библией, то в «Комических новеллах» и «Песенке песенок» — скорее с отсылками к классической русской литературе (Чехов — особенно «Три сестры» — в первом случае, стихотворение Пушкина, пусть и на мотив «Песни песней», во втором).

Девяностые годы, когда «кровь людей то Славы, то Свободы, то Гордости багрила алтари», принесли ощущение подступающего апокалипсиса — а значит, возрастающего напряжения между еврейским и христианским вариантами искупительного конца. Разговор о «последних временах» звучит уже в последней на сей день пьесе Юрьева «Функшпиль» (1993) и в некоторых рассказах, вошедших в его вторую книгу — «Франкфуртский бык» (1996). Самый яркий из них, возможно, — «Игра в скорлупку». Способность Юрьева на нескольких страницах создать убедительную картину условного «куска жизни» здесь продемонстрирована на примере параллельной реальности. Действие происходит в победившем некогда Третьем Рейхе в пору Перестройки (начинающейся, само собой, с реабилитации Эрнста Рёма). Но суть рассказа все же не в пикантных параллелях и даже не во внутренних монологах живых экспонатов музея, устроенного в пражском гетто, — еврея и еврейки. И колоритно-отвратительный «господин Михаэлис», истовый и вдохновенный конформист, верой и правдой (в качестве музейного экспоната, с биркой!) служащий режиму, который уничтожил всех его близких, и разбитная Лариска, проведшая юность в «еврейском питомнике» под Сыктывкаром, — оба они обладают иррациональной, не зависящей от них сущностью, притягательной и губительной (для невидимых ими ангелов пражской Староновой синагоги), просто потому, что родились евреями. Если евреев не будет — «тогда и Искупление не нужно». А если из еврейского народа останется один Михаэлис — значит, Искупление нужно для него одного, жалкого и уродливого, сломленного и самодовольного. Все остальное человечество и весь материальный мир — лишь внешние обстоятельства в отношениях евреев с Богом, отношениях, которые и составляют единственное содержание истории. Разумеется, такая по-средневековому жесткая и простая картина мира не отражает собственных взглядов Юрьева, но она должна быть додумана до конца.

Как и взгляд «с другой стороны». «Всё так и пойдет, Маркович. Но не так уж и долго. В бедственной только юдоли земной так пойдет. До телесной смерти всего лишь помыкаются бедолаги, а потом их Иисус Христос, конечно, регулярно простит и всё такое. Даст им для очистки совести немножечко в аду потомиться в шкафах духовых, или повариться в котлах с кипящею смолкой, или там пожариться на каких-нибудь на сковородках чугунных, годков всего эдак сто-двести, чисто символически — ну, пятьсот... просто, чтобы загробная служба медом не казалась и чтобы нам, праведникам христианским старослужащим, не обидно было, а потом извлечет их из геенны, как уже и ветхого Адама извлек, и Еву-праматерь, и святых патриархов Авраама, Исаака и Иакова. Тут они и увидят их заблуждение, что они думали, что Израиль — это они, а Израиль — это мы, святая церковь Христова, а не они! Их же всякие там праотцы — Авраам, Исаак и Иаков, и царь Давид во всей его кротости, и царь Соломон во всей премудрости и славе его, и все другие, и праматери все так же самое — и не их вовсе праотцы и праматери, не еврейские, а теперь уже наши, христианские бабушки-дедушки — мы от них происходим, а не они»[9]. Это ни в коем случае не карикатура: традиционный (вне либеральных новаций XX века, для Русской православной церкви вполне маргинальных) христианский взгляд на вопрос здесь передан далеко не в самом жестком варианте. И «обид» никаких быть не может — просто не надо пытаться «закрывать пропасть между религиями своим телом», как сказано в одном посредственном романе. Все равно не получится...

Другое дело, что у Юрьева эта базовая простота — лишь основа для тех сложных и непредсказуемых духовных, интеллектуальных и психологических коллизий, которые разворачиваются в трех его романах, объединенных общими героями и сюжетными линиями[10]. Эти коллизии не сводятся к «еврейскому вопросу»: не меньшую роль играют парадоксальные отношения России и Запада. Или, возможно, речь идет о взаимоотношениях еврейской, русской и европейской сторон авторского сознания (Олег Юрьев не без провокации называет себя «еврейским националистом, русским патриотом и немецким либералом»). И о споре разных вариантов восприятия исторического времени — и о разных проектах его завершения.

В «Полуострове Жидятине» «русское» и «еврейское» как будто отражаются друг в друге, взаимно пугаясь и не узнавая друг в друге — себя самое. Две семьи, имеющие реальные (но совершенно разные) основания считать себя еврейскими, видят друг в друге воплощение чуждого и опасного «русского» мира. (Коллективное сознание и коллективное бессознательное раскрывается через внутренние монологи двух тринадцатилетних — возраст бар-мицвы! — мальчиков.) Вызов стереотипу, отождествляющему еврейство с западничеством, с европеизмом, с прогрессом, несомненно содержится в изображении семьи Жидят — самых что ни на есть «почвенных» русских людей и при том истовых и верных «жидов». (Жидята, последние потомки новгородских еретиков XV века, — плод фантазии Юрьева, но люди, подобные им, и в самом деле существуют — например, ильинцы или русские геры Южного Азербайджана.) Но вопрос о том, что такое еврейство и кто такие евреи — ассимилированные ленинградские интеллигенты Язычники, истово православный Яков Маркович Перманент, отчим-спекулянт, папа, который «женился на гойке и уехал с ней в Израиль», или странные русские мужики с полуострова Жидятин, все равно остается открытым. Не то чтобы Юрьев был равнодушен к специально ашкеназийской этничности — напротив, он просто-таки купается в ее колорите. Но «еврейство» — это нечто иное, в конечном счете не сводящееся к крови, к этничности и даже к формальному исповеданию иудаизма (ведь вера, исповедуемая Жидятами, уже мало походит на настоящий иудаизм).

В «Новом Големе» еврейский мир предстает, с одной стороны, предельно самодостаточным и закрытым — символом здесь выступает Голем, который не может быть использован ни для каких иных целей, кроме защиты народа Израиля, ни для чего, претендующего на «общечеловечность». С другой стороны, сам этот народ предельно многообразен (здесь можно привести сентенцию из «Нового Голема»: евреи, как и русские — «не народ, не раса, не культура, а нечто вроде отдельного человечества, внутри которого много народов, рас и культур»[11]). Поэтому Юрьев как будто стремится изобразить (или хотя бы упомянуть) все варианты еврейства и «квазиеврейства»: один из главных образов «Нового Голема» — загадочное хазарское племя с совершенно «борхесовскими» обычаями, жившее на немецко-чешской границе и истребленное нацистами, а возлюбленная (а затем жена) главного героя этого романа Юлия Гольдштейна — эфиопка-иудейка. (Хазарские мотивы важны для Юрьева еще и в связи с тем своеобразным «евразийством», которое заметно во втором и третьем романе. Впрочем, это скорее пародия на евразийскую идеологию. Всякая жесткая идейная схема чужда писателю и вызывает его насмешки. Для него важен сформулированный вопрос, а не четкий ответ, который всегда относителен и частичен.)

Последний роман, «Винета», выглядит антитезой «Новому Голему». Слияние религий, культур, рас невозможно, но возможен их диалог, и именно пространство для такого диалога оказывается предметом спора народов, государств и даже разведок. Это пространство ассоциируется с древним балтийско-славянским городом Винетой. В тайну этого города удалось проникнуть Вене Язычнику, тому самому ленинградскому мальчику, который весной 1985 года оказался на полуострове Жидятин. В ночь на 1 января 2001 года он, после фантастического плавания по Балтийскому морю, в лучших традициях мировой литературы приводит в этот город своих друзей (но и врагов тоже: в Винете для всех хватит места). Винета, в которую превращается ищущий ее корабль, оказывается удивительно похожа на Петербург, а еще точнее — на Ленинград времен юности Юрьева (и моей).

Но Винета — это, в каком-то смысле, «общечеловеческое» пространство, и хазарские синагоги там соседствуют с арабскими мечетями и греческими церквами. Неизвестно, кому она принадлежит: России, на чем настаивает патриот Язычник, Германии, о чем хлопочет разведчик Венделин Венде, или всем и никому. Но не евреям — уж точно. В Винете еврейство — только часть, частность, только «одно из». Отец Вени, якобы умерший, а на самом деле ставший командиром израильской подводной лодки, точнее — подземной (она плавает ходами, которые прорыли идущие со всего мира в Иерусалим души мертвых евреев — мотив, впервые возникший у Юрьева еще в последнем рассказе книги «Прогулки при полой луне»), приглашает сына плыть вместе с собой. Яша Жидята, второй мальчик из «Жидятина», потомок обрезанных новгородцев, кстати, уже на его лодке. Но Веня пока выбирает Винету.

Трилогия закончена, но последнее слово не произнесено, и ни один из трех вариантов выбора не окончателен. Ни уход от нечистоты мира в самодостаточность еврейства. Ни бесконечное расширение границ «еврейского», пока оно не покроет весь мир (тут можно вспомнить общину чернокожих «мессианских иудеев», основанную Юлием Гольдштейном и его эфиопской женой). Ни попытка превращения мира в Винету, область, где еврейство будет способно вступить в сущностный диалог с «иным», но ценою утраты своей исключительности.

Еще раз: вопрос важнее ответа. Точнее, однозначный ответ и не предусматривается — в том числе потому, что Юрьев не идеолог, а художник. [1] Многочисленные статьи о поэтике Юрьева можно найти, например, на сайте «Новая Камера хранения»: . [2] Юрьев О., Шубинский В. Сопротивление ходу времени // Новое лит. обозрение. 2004. № 66. С. 237. [3] Причем поминается «грех Филона» — перевод еврейской теологии на греческий понятийный язык. Здесь — сквозной для творчества Юрьева мотив несоединимости, несводимости различного духовного опыта, тем более трагический, что для самого Юрьева, петербуржца, еврея и русского писателя, однозначный выбор между Афинами и Иерусалимом невозможен. Он остается в «Александрии». [4] Например, стихотворение 1987 года на планировавшийся в то время снос еврейского кладбища в Ленинграде. [5] Юрьев О. Две короткие пьесы. Л., 1990. С. 5. [6] Юрьев О., Шубинский В. Сопротивление ходу времени. С. 239. [7] Недавно Юрьев полушутя заметил, что эта ситуация, «предсказанная» им четверть века назад, осуществилась в телесериале «Ликвидация». [8] Юрьев О. Новый Голем, или Война стариков и детей. Иерусалим–М., 2004. С. 235. [9] Юрьев О. Полуостров Жидятин. Иерусалим–М., 2000. С. 121. [11] Юрьев О. Новый Голем, или Война стариков и детей. С. 146. |

|