|

Опубликовано в журнале «Народ Книги в мире книг» (Санкт-Петербург)

№ 58 / Август 2005 In memoriam

|

|

||||||||

|

Сола Беллоу начали широко печатать в СССР лишь при Горбачеве; до этого его почти не переводили, но в обзорах современной американской литературы упоминали часто и с похвалой, а в «Литературной энциклопедии» даже был его портрет — на одной странице с Василием Беловым… Это было в 1977 году. К тому времени автор «Приключений Оги Марча», «Герцога», «Планеты мистера Сэммлера» и проч. уже был нобелевским лауреатом.

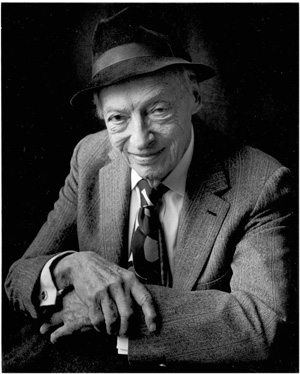

Сол Беллоу (1915–2005)

Расцвет таланта Беллоу относится к шестидесятым–восьмидесятым годам. В шестидесятые в его творчестве произошли важные изменения. Сын еврейских иммигрантов из России, один из видных прозаиков славной послевоенной плеяды (Сэлинджер, Воннегут, Мейлер, Маламуд, Капоте, Чивер, Болдуин, Хеллер, Хоукс…), что называется, задумался о своих корнях. В этом он тоже совсем не был одинок: идеология салатницы сменяла идеологию плавильного котла, монолитный столп американизма оказался мозаичным, и, скажем, тот же Джеймс Болдуин, прославившийся космополитической «Комнатой Джованни», обратился к «негритянскому» (слово еще не стало запретным) материалу… Еврейский материал тоже всплыл на поверхность. Заговорили о Холокосте (нам трудно себе это представить, но долгие годы после войны в американских масс-медиа и школьных учебниках эта тема была полузакрытой, почти как в СССР: у фермера в штате Миссури не должно было создаться впечатление, что американские парни проливали кровь ради каких-то евреев); перестали стесняться местечкового акцента престарелых родственников, живущих в своем, отдельном от американского мэйнстрима мире, читающих не «Нью-Йорк Таймс», а «Форвертс», и ходящих не в реформистский темпл, а в ортодоксальную шул; стали почти с ностальгией вспоминать города и местечки восточного полушария…

Смолоду Беллоу приобрел известность как писатель, живописующий внутренний мир и «мелочи жизни» американского интеллектуала. Своего рода заокеанский Юрий Трифонов — с той разницей, что американских интеллектуалов было меньше, чем советских интеллигентов, образованы они были несколько лучше, а главное — у них не было за плечами сгущенного ужаса: часто невыговариваемого, запрещенного к вербализации, но постоянно присутствующего воспоминания о пережитом, о бездне, поглотившей родителей, друзей, близких…

Не было? У всех ли?

Чтобы понять путь, который прошел Беллоу, достаточно прочитать его первый роман «Между небом и землей» (1944)[1]. Герой мается бездельем и неопределенностью: он оставил работу в ожидании призыва в армию, на войну, но в армию его все не берут, потому что он родился в Канаде… А пока он думает, читает, размышляет о человеческой жизни, о жестокости, между прочим, пару раз упоминает о творящихся там, в Европе, куда его направят, ужасах… Но ни единого упоминания о том, что, собственно, за ужасы происходят, кого именно убивают. Прошло немало лет, прежде чем это стало одной из главных тем писателя.

Еврейский бэкграунд расширил мир героев Беллоу, придал этому миру новую глубину и многозначность. Потому что ключ к тайнам его героев оказался не в многословных рассуждениях про «общечеловеческие ценности» и не в психоаналитических тонкостях, а в чем-то гораздо более осязаемом и конкретном.

Вот, к примеру, Мозес Герцог… Когда-то успешный философ-культуролог, автор книги «Романтизм и христианство», живущий в деревне на гранты, которые выделяются ему в память о прежних успехах. («Наррагансеттская корпорация годами выплачивала ему пятнадцать тысяч долларов на дальнейшие занятия романтизмом. Плоды этих занятий хранились в чулане, в старом саквояже, — восемьсот страниц сбивчивых препирательств, так и не подступивших к существу дела».) Моралист с запутанной личной жизнью. Рогатый супруг, чья жена ушла к его другу, телекомментатору и бездарному поэту (о бездарности его мы знаем, правда, лишь со слов самого Герцога). Человек, охваченный более или менее бессмысленной тревогой за весь мир, которого, по грубому советскому выражению, «Гондурас беспокоит», пишущий (и не отправляющий) философические письма всем кому не лень — своим бывшим любовницам, бывшему президенту США Эйзенхауэру, Джавахарлалу Неру, Ницше, Розанову… «В любви ленив. В радости скучен. Перед силой уступчив. С собственной душой уклончив. <…> Страдалец не самого достойного разбора».В общем, совершенно стандартный, хорошо знакомый нам по русской литературе, да и личному общению типаж «интеллигента».

И все же Рамона, любящая Герцога, говорит ему: «Ты не тот мужчина, чтобы женщина испытывала к тебе жалость. Что угодно, но ты не слабый. В тебе есть сила…» Герцог отнюдь не слюнтяй, как может показаться. Все дело в том скрытом семейном, родовом прошлом, которое сидит в нем и с которым он не в состоянии разобраться. А потому не в состоянии разобраться и с самим собой — и оказывается в состоянии духовного паралича, на вечном распутье. У Герцога даже идиш — и тот «благородных кровей», его коробит «язык резников, ломовиков, простонародья», отзывающийся в речи его друга-соперника Валентайна Герсбаха. Но что значит это патрицианство — и с еврейской, и с «посторонней» точки зрения? Папа, который «в России… был барином. С поддельными бумагами купца первой гильдии» — а потом был посажен в тюрьму, бежал в Америку, где чистил конюшни, а еще позже, в эпоху «сухого закона», стал бутлегером… да не бутлегером — это красивое слово: обычным самогонщиком. Дедушка, который «в 1918 году нашел пристанище в Зимнем дворце (некоторое время большевики не возражали). <…> В Зимнем дворце за весь день хождений он едва набирал миньен. Ну и, конечно, голодал…».

«Благородные крови» Герцога того же рода, что бумаги купца первой гильдии, по которым жил его отец, того же сорта, что аристократический титул, отзывающийся в его фамилии. Титул, который так же ему к лицу, как дедушке — Зимний дворец. В утонченном и чувствительном докторе философии, авторе монографии «Романтизм и христианство», бродит быстрая и жидкая кровь претенциозных люфтменшей, людей воздуха: потому он и проигрывает довольно примитивному, но верному своим плебейским корням и, наверное, все же по-своему талантливому Герсбаху, внуку еврея-дворника.

Это сквозной мотив прозы Беллоу — почти скандальные семейные связи почтенного интеллектуала или буржуа, от которых ему никак не спрятаться, не уйти и которые (если от них не прятаться) и становятся источником подлинной силы. Вуди Зельбст, успешный бизнесмен-выкрест со склонностью к изящным искусствам, никуда не может деться от своего нежно любимого отца, старого жулика и пройдохи, который мало что выпрашивает в долг пятьдесят долларов у дамы-благотворительницы, так еще и кражу в ее доме совершает («Серебрянное блюдо»). Изя Бродский (sic!), заслуженный эксперт-геополитик, теснее некуда связан со своей родней — Танчиком, попавшим под суд за мошенничество, Шолемом — таксистом, который считает себя великим ученым («Родственники»). За спиною всегда дышит что-то громоздкое, страшное, смешное и неуютное. И самое высокое связано с самым неприятным и низменным: никто иной как хвастливый и жуликоватый, закомплексованный и наглый делец Билли Райс оказывается тайным героем-антифашистом, спасителем тысяч европейских евреев («В связи с Белларозой»). Но остается закомплексованным и наглым дельцом… Искусство гротеска (которое писатель демонстрировал и в прежних своих книгах) помогает Беллоу живописать подобных персонажей и подобные ситуации. Однако именно контраст между этими колоритными картинами и интеллектуальной жизнью главных героев придает его прозе особый колорит.

От «азиатского хаоса» не спрятаться, от него не защитит ни Блез Паскаль, ни Хайдеггер, ни Конституция США: он не только в памяти, он в крови. Изя Бродский читает книги про чукчей и юкагиров, написанные русскими этнографами-евреями — Иохельсоном и Богоразом. «Где и родиться откровениям, как не в гетто, от вонючих улиц и прогорклых харчей мысли легче вознестись, воспарить до трансцендентальности. <…> И кому, как не польским и русским евреям… было и проникнуть в обычаи дикарей?» Не потому ли сам Изя Бродский предсказал «революцию мулл» в Иране (только никто ему не поверил)? Что-то было в его «восточной» душе общее с теми, кто совершал эту революцию… От себя не уйдешь.

И все же один герой Беллоу поднимается над этим миром. Это — мистер Артур Сэммлер. Сэммлер — именно то, чем хотели бы быть Герцог и ему подобные. Это — настоящий еврей-джентльмен, член Блумсберийского кружка, друг и конфидент престарелого Герберта Уэлса, своего рода прустовский Сван, занесенный в Америку 1968 года. Но завидовать этому герою не надо, сразу дает понять автор. Джентльмен окружен подступающим варварством и при том «нет у него ни общественного положения, ни привилегий отрешенности от мирских невзгод, которую в Нью-Йорке мог дать лишь ежегодный доход в пятьдесят тысяч долларов». Его положение чем-то похоже на ситуацию набоковского профессора Пнина: немолодой эмигрант, пересекший океан, окруженный призраками погибших в концлагерях друзей и близких, человек, чьи незаурядные знания не востребованы… Набокову, конечно, не по душе пришлось бы сопоставление с «этой посредственностью Беллоу», как он однажды выразился в письме к Карлу Профферу. Автор «Пнина» вообще был суров к писателям-современникам. Но сходство налицо: не стилистическое, но сюжетное. Даже публичная лекция Сэммлера заканчивается конфузом — так же, как лекция Пнина.

Так да не так. Пнин — чудаковатый, неуклюжий кабинетный ученый с плохим английским. Сэммлер — рослый седовласый красавец с оксфордским произношением и героической биографией (выбрался из расстрельного рва, сражался в партизанском отряде). Пнин попадает в нелепые ситуации по собственной рассеянности (взял с собой текст не того доклада, забыл рукопись в поезде и т. д.). Доклад Сэммлера срывает гнусными репликами леворадикальный хам. Величайшее унижение, которое переживает Пнин, сводится к тому, что он попадает в подчинение к своему давнему другу-сопернику. А Сэммлеру застигнутый им с поличным автобусный вор угрожает довольно необычным способом: загнав старика в угол, расстегивает ширинку и демонстрирует свои гениталии… Контраст между личностью героя и тем, что ему приходится переживать, у Беллоу гораздо больше.

Но вот что удивительно: Сэммлер не чувствует себя униженным, уязвленным. В его взгляде на окружающий мир нет ни грана высокомерия и брезгливости. Герой Беллоу никогда не забывает, что на самом-то деле он — польский еврей, Ostjude, «азиат». Когда-то равнодушный к семейным делам, он сейчас, на старости, подолгу беседует со своим племянником, тоже уже старым человеком, смертельно больным Элией Граннером, о каких-то давно ушедших в мир иной родственниках. Со спокойной мудростью он смотрит на «молодых» — будь то его экзальтированная дочь Шуля-Слава, ухитряющаяся быть одновременно ревностной еврейкой и пылкой католичкой, или «развратная» племянница Анжела, или непутевый племянник Уоллес. Он пытается понять все — в том числе их «варварский» мир. Всякое мировоззрение, основанное на презрении к человеку (даже к «массовому человеку»), ему противно. Осколок эпохи, когда мир был большим и монументальным, он поднимает мелкие и варварские вещи своим великодушным взглядом — готовый найти что-то родственное себе не только в индийском профессоре Говинде Лале, с которым его сталкивает нелепая выходка дочери, но и в том автобусном воре, полусумасшедшем чернокожем щеголе.

Таким был, возможно, нравственный идеал Беллоу. Думаю, для современного российского читателя этот идеал актуален. Вообще, Беллоу во многих отношениях родственный отечественной традиции писатель: как многие потомки русских евреев, оказавшихся по ту сторону Атлантики, он сыграл роль своего рода культурного посредника. Художественный язык и интеллектуальный код его прозы близок русскому читателю; проблемы, с которыми сталкиваются его герои, своеобразно соотносятся с проблемами русско-еврейских интеллигентов. [1] В оригинале «Dangling Man». Другие варианты перевода — «Праздношатающийся», «Человек без опоры». |

|