|

Опубликовано в журнале «Народ Книги в мире книг» (Санкт-Петербург)

№ 55 / Февраль 2005 In memoriam

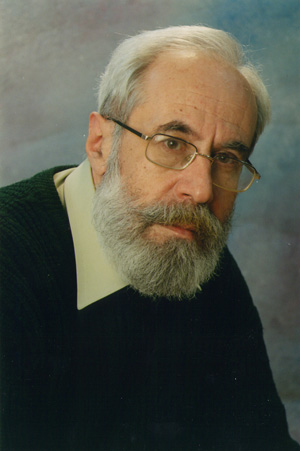

(Дановский; 1947–2004) |

|

||||||||

|

«Как бы жить, за все благодаря?»

Это послесловие к удивительно цельной и состоявшейся жизни поэта. И будет оно, в основном, о стихах, потому что остались стихи как отражение этой жизни, и то, что отражение почти лишено раздражающей ряби, — главная заслуга поэта. Прочесть их так, как они написаны — не больше, но и не меньше, — вот задача для благодарного читателя.

Стихи не словесная игрушка и не бегство от жизни, они — ее концентрация и «уничтожитель хлама»; результат настоящей поэзии — появление смысла и радость, даже (особенно) если говорится в ней о бессмысленности и безысходности. Все это было осознано или почувствовано Львом еще в довольно ранних опытах, как и необходимость совершенных инструментальных средств, без которых нет поэзии: изощренного ритма и рифмы, точного звука, который не передает смысл, а сам им является. Вот детское впечатление от демонстрации, которое завершается так: «Воздушный шар играет позолотой, // Влекомый водородом и свободой» — и на этих «о» мы улетаем вслед за шаром в эпоху своего детства. Это не рассказ о состоянии, это само состояние. А вот более сложный пример претворения состояния в звук. В стихотворении «Когда не страшен горец был в папахе…» автор описывает блаженные и ушедшие в небытие молодости времена братства, когда он мог беззаботно шляться по Тбилиси «и пули спали, а грузины пели». Очарование этой строчки не оставляет меня, я все не могу понять, каким чудом пули, пройдя обморок сна, становятся пением. Но чудо происходит, и это чудо поэзии, в которой «у», вывернувшись в «е», приводит к сдвигу пластов, к замирению народов. В замечательном стихотворении «Все чего-то выглядывала…», посвященном памяти близкого человека, есть строка: «Жизнь пройдет, как прокатилось яблоко». Кажется, чего проще, но тот, кто не слышит, как долгое «а» оборвалось и действительно покатилось, как яблоко, тремя «о», тот не читатель поэзии. Примеры можно множить, и я оставляю эту радость находок будущим читателям.

На поверхностный взгляд, стихи Льва порой грешат «прямоговорением»: «Родил двух детей. // Посадил березку…», «“Почему ты мрачен?” — спрашивает сын…», но прочтите внимательно эти стихи, и вы увидите, как туго взведена в них пружина слова, какой встревоженно-чуткой интонацией они проникнуты. Словно к человеку пристают со всякой чепухой, когда он думает о главном. Что и является сутью повседневности, ее забот и страхов. Обороняясь, Лев писал стихи и живую стихию скандала всегда предпочитал гладкой фальши пошлости («Гладенько, гладенько. Накатанная строка…» — ловил он себя в стихах, обнажая прием и тем избавляясь от его токсинов). Он прекрасно знал механизм проникновения пошлости из жизни в стихи, ее болотную вязкость и вездесущесть, и был предельно бдителен. «Речь нарочита, странна, // Заострена. Как рогожа // Шероховата. Свежа. // Ни на что не похожа. // Речь рубежа». Как он ждал этой «речи рубежа», как был убежден, что наше время дождется гениального воплощения, не замечая, что сам участвует в этом, приходя в отчаяние от приступов немоты и радуясь поэтическим удачам, независимо от авторства. Я помню, как чтение одного из моих стихотворений завершилось репликой: «Ну что, старина, теперь ты можешь спокойно умереть». Дескать, останутся стихи. При всей шутливости интонации, было в этом что-то от искренней веры в бессмертие поэзии и трезвого взгляда на непрочность человеческого существования.

В «то, что линия жизни — она же есть звуковая // Дорожка…», Лев верил свято. И потому в стихотворении «Юность» мог с чистой совестью сказать о себе: «Как благодарно-внимателен слушатель гула!» Этот гул доносил до его чуткой совести «Последние известия»: «Внутренний мир был хорош, как шкатулка души. // Сколько вчера полегло при обстреле Шуши?» и заставлял воскликнуть после увиденного «В переходах метро»: «Лучше бы я ослеп // Впрочем это клише // Я подаю на хлеб // Я не могу уже». Вслушиваясь в этот же гул, поэт волей-неволей становится пророком, чаще всего, трагического. В конце уже цитированного стихотворения «Когда не страшен горец был в папахе…» поэт вспоминает, что еще в те беззаботные времена прогулок по Тбилиси гонимые ветром по бульвару листья заронили предчувствие будущих событий: «Я думаю о безотчетном даре: // Как возникает темноватый сполох // Предчувствия. О том, как на бульваре // Беспомощный метался листьев ворох...» Ключевое слово здесь «беспомощный», оно и перекидывает мостик от листьев, отданных на волю ветра, к людям, не по своей воле втянутым в бойню, и к бесполезной чуткости автора, который, подобно Кассандре, не в силах предотвратить неизбежное. И чем, как не оправдавшимся предчувствием, продиктовано давнее стихотворение, озаглавленное датой рождения и звучащее заветом, надеюсь, не только друзьям, но и всем, кому поэзия нужна, чтобы почувствовать необычайность существования:

ТРЕТЬЕ АПРЕЛЯ

Где меня не забудут, найдутся дома. Где обмолвятся словом, припомнят. И апрельского неба глубокий размах Будет вами услышан и понят. И не надо ни сердце свое надрывать, Ни вымучивать чуткую память — Будет вновь погибающий снег ноздреват, И опять будет ворон горланить. Так начнется для вас опрокинутый день: Перевертыш тоски и веселья — Каблуками по льду выбивать дребедень

Голубую, затеять безделье, И устроить застолье до самой ночи… И — неважно — я был или не был, Только б вы увидали, как ветка торчит: Неожиданно, точно, нелепо.

Но и от этого пронзительно звучащего гимна бытию Лев ушел далеко вперед, а главное — вглубь. Жесткость, жестокость мира ранила и не отпускала его. Хаос внутренний и внешний подступал, засасывая, как вихрь, он наводил ужас и бороться с ним можно было только закляв его точными словами. И эти точные слова нашлись. Подобно Диогену, ходившему среди толпы с факелом, крича: «Ищу человека!», Лев искал и не находил паскалевский «мыслящий тростник», но от бездны отчаяния спасало слово. Слово это звучало не так открыто, лирично, но зато насущно и правдиво, это уже «хлеб» поэзии, который нужней любых приправ в годину голода:

Снег сухой летит на пруд, Перхоть белая небес. Тростника не видно тут, Посочувствуйте мне, Блез.

Снег сухой летит в лицо, Почему он так правдив? Мира хрупкое яйцо, Шаткий утренний штатив.

Ух, какая круговерть! Колкий, колкий кавардак. Леска, тянущая смерть, — Держит удочку чудак.

Он старается не зря, Будущий владелец щук. Снег сухой летит, творя Хаос радостный вокруг.

В стихотворении обозначены все важнейшие для Льва темы, все, что так мучило и не отпускало его до конца: и хрупкость мира, и правдивая беспощадность хаоса, отсутствие человека и вечное присутствие смерти. «Я бы всему присвоил гриф // “Совершенно утратно”» — невыносимая для человека мысль о неизбежности утрат оборачивается в поэзии почти восторженным гимном единственности и неповторимости каждого смертного мгновения, осознанием неправедности попреков и жалоб, их диссонансом с хоралом мира: «Кривизна всегда есть в укоризне. // Как бы жить, за все благодаря?» Вот так и жить, вот так и заклясть поэтическим словом смерть и хаос, не дав им своей тяжелой поступью раздавить «мира хрупкое яйцо» (слышите, как по-командорски явственно «хрупают» их шаги по снегу?). И тогда хаос становится радостным. Потому что за глубоко пережитым и выраженным ужасом нет ничего, кроме радости, пусть радости отчаяния. Это прозрение, которым поэзия наградила Дановского за верность и бескорыстие, дается немногим, а сказать об этом достойно и своим голосом дано только истинному поэту.

В стихах, посвященных его памяти, я тоже пытался заклясть хаос смерти и выйти если не к радости, как получалось у Льва, то хотя бы к покою:

ПАМЯТИ ЛЬВА ДАНОВСКОГО

В небе царит звезда. Л.Д.

Смерть подступила теперь тобой, Жесткое ложе тоски подстелила. Звук неразборчив: свирель и гобой? Смерть подступила.

Шарит и шарит на ощупь втемне, Изобретательна старая стерва: Все норовит доискаться во мне Голого нерва.

Столько забрала уже — все не впрок, Как в тебя лезет, беззубая прорва! Хочешь оставить всухую, без крох Нужного корма?

Как мне забыть этот ласковый жест, Полуобъятье, летящее мимо… О одиночества жалящий перст! Невыносимо.

Что это значит, что ты умирал В час, когда я обретался у края Гор, где Господь человека ковал — В каменоломне Синая?

Горы там помнят божественный нрав, Благоговейно ночами читают Чистое небо, в котором, ты прав: Звезды царят и мерцают.

Валерий Черешня

Пунктирная линия

Мы встретились на улице его тезки — Толстого, в 72-й школе, что была напротив Первого медицинского. Длинный коридор, изогнутый так, что из конца в конец не просматривается, пыльное весеннее солнце сквозь мутноватые окна, Лев с черной шевелюрой, высокий, белозубый, в очках.

Он школу заканчивает, мне еще год. Маршрут после уроков: через садик больницы Эрисмана, на Карповку, улица Литераторов, пара подворотен, профессора Попова, Кировский... Возможно, около Дзержинского сада расстаемся: ему на Лахту, мне чуть обратно, на Чапыгина.

Читает стихи — Маяковского, Пастернака, друзей из ЛИТО, свои.

Дым табачный воздух выел... О ангел залгавшийся... Ястреб, ястреб, ты такая птичка...

Любое любимое стихотворение — его. Никакой ревности. Тысячу раз я слышал потом эту озвученную радость. «Мне поручили охранять сарай, а был сарай, как водится, сырой...», «На стыках стонут поезда, истошные повстанцы станций…» Аллитерации в моде. Лев если не рычит, то гудит. И снова: «Ястреб, ястреб, ты такая птичка, // по сравнению с бомбардировщиком, // затмевающим собою небо...» Вот это: «...па-а сра-а-вне-е-нию с ба-а-амба-а-ардировщиком...»

Открытая улыбка. Безобидность и безобидчивость.

Через 40 лет — «Сад Дзержинского»:

В этой точке и началась прямая. Все было ярко, выпукло, единственно и вокруг.

2

Учимся в ЛЭТИ, то есть кружим по Петроградской. Первые публикации в институтской газете «Электрик». «А в старину звалась ты Натали...» — Лев безответно влюблен в Н. С друзьями из ЛИТО — самиздатский сборник «Шпалы». Скромная идея своей подсобной роли: по этим шпалам придет кто-то воистину великий.

Шпалы мелькают по дороге домой, на Лахту. Там единственная мать единственного сына, Ева Львовна. «Полковник Айзенштат лежит в гробу...» — начало стихотворения об отце, которого не помнит. Отец умер в 1951-м.

Литературный псевдоним «Дановский» придет позже. Как и осознание того, что печатать все равно не будут. Страна, где, произнося свою фамилию, можно покраснеть от стыда за тех, кому она не по нутру, а услышав — вздрогнуть, как будто вызывают не к доске, а к стенке.

Пивной бар «Пушкарь» на Пушкарской, Дзержинский сад, двор на Чапыгина, непрерывный «Беломор». Прощаемся. Мягкая ладонь.

Через много лет стихи памяти Н.:

...А потом, за общим уже столом Поминальным, я подумал о том, Что не в губы, а в лоб целовать пришлось...

3

Последняя электричка, мать волнуется. То ли звонить, что остается у кого-то из друзей, то ли поспевать. Зависит от количества выпитого, от предмета ухаживания — обнадеживающего или безнадежного. Наконец, от того, есть ли койко-место. «Однажды проснуться на даче, веранде чужой, // С трудом разобрав, что находишься в Новых Ижорах. // Вчерашний поступок, он как-нибудь связан с душой? // Не знаю, не знаю, не думаю, слушаю шорох».

Вот-вот появится Валерий Черешня, переехавший из Одессы в Ленинград, и ночевка в городе станет доступней — друг первые (долгие) годы снимает комнаты (Васильевский, Смольный пр.), в тесноте, но не в обиде.

Образуется «треугольник». Удивительное свойство дружеского союза, отличающее его от всех прочих, — свобода каждого не умаляется, но умножается. В данном случае — на три. Равносторонний треугольник без единого угла.

Последняя электричка, Лев готовится к прыжку, возвращение.

Узнавая облупленный тамбур, заплеванный пол, Фонарей узнавая слепящий во тьме ореол,

Узнавая шеренгу деревьев, крутой поворот, На котором сначала отбросит, а после швырнет,

Узнавая вокзальный, в рябинах обломанных сквер, Наконец, узнавая воронежский этот размер…

Мать умрет в год рождения его сына, оттуда, из тех времен — еще не скоро, отсюда — мгновенно. В огороде, прилепившемся к деревянному домику на Лахте, жжем листья. Лев отходит в сторону, к кусту смородины, плачет навзрыд. Сколько было этих возвращений. От станции по асфальтовой, хлипкой с выбоинами дороге к дому.

«В черных оспинах, лунках — люблю. // Возвращаясь от друга, так долго // Мы болтали, тоску накормлю // Переливом сырым и блестящим...»

4

Распределение в контору на Нарвской. На долгие годы — выход из метро в темноте ленинградского утра, на монстра Нарвских ворот, вдыхая ядовитый запах мыловаренного завода, и — метров сто по улице со страшным именем «Промышленная». Вход в «почтовый ящик».

«Человек семенит, // Глянцевито-угодлив, // И не надо ему аонид. // Почему он уродлив?»

Это нехорошее время, но «“жаловаться нельзя, нельзя — // Мандельштам не велит”, — // Стихотворец, скользя // По мостовой, бубнит».

Чуть меняется география вечерних блужданий. Появляется адрес на Моховой, и снова буква Н., которая в 1978 году эмигрирует из русского алфавита и станет N.

Весь день шел снег и выбился из сил К полуночи. Он что-то заносил. Какая изворотливость глагола: Он заносил на память этот дом, В котором суматоха и разгром Сегодня, а назавтра будет голо.

Идем на Смольный.

«Один из ясных осенних дней, // которыми так дорожит Валера...»

Легко. Со Львом легко. Легче, чем без него. Он позволяет тебе слабость, потому что у него всегда есть сила не проявить характер. Улыбнется, слегка отклонившись, подавшись назад, но и протянув руку, положив тебе на плечо. Такое отстраненное позволение. Лев — царь друзей.

Когда-нибудь, в начале 90-х, когда царя лишат престола на Промышленной и загородной резиденции в Северодвинске («Зверевосвинск», командировки), он попадет на временную работу, пройдя через «желтый двор проходной, // К Моховой выводящий, // К подворотне одной, // Поневоле хранящей // Разговор узловой // И сегодня — саднящий».

5

На географической карте вновь изменения. Валера в Петергофе, я на Чайковского. Едем в Петергоф. Какой-нибудь разговор о стихах.

Лев: «Одиссей возвратился, пространством и временем полный». Какой чистый звук...

Одиссей полон времени и пространства, этими смертными и земными вещами, потому что отказался от предложенного ему нимфой Калипсо бессмертия. Отказался во имя возвращения домой. Предложенное бессмертие вообще не имеет смысла, только — завоеванное. Его завоеванием занимается поэзия.

Одиссей возник не случайно. В своих стихах Лев неизменно бродит по городу и вокруг, напоминая попутно и другого Одиссея, джойсовского Улисса, попадая то на свидание в Летнем саду, то в кафе, то на похороны, то на службу, то в командировку — «командировочный, мать его так!», — а затем неизменно возвращается домой.

Мне всегда видится это возвращение зимой, почти ночью, на поздних поездах. Лев зимой. Место действия — Ленинград. Зимний, стылый, трамвайный, какой угодно, но — Ленинград. В заглавных буквах своего псевдонима — Лев Дановский — ЛД — он случайно зашифровал имя города. В звуке «Ленинград» — та социальность, которая присуща его стихам.

Когда-то, в послеперестроечное время, он напишет: «Раскинулось горе широко, // И войны бушуют вдали…» Или: «Беженка просит на хлеб // Ребенок просит на гроб…» Или: «На Сенной поет Вальсингам!»

«На Сенной поет Вальсингам!» — какая замечательная чистота звука! Та самая, о которой он говорит по дороге в Петергоф, цитируя Мандельштама.

6

Жена Юля. Сын Мотя. Потом дочь Катя. Спрашиваю: Почему Катя? — Ну, Мотя, Катя... В рифму вроде.

Звонит, меня нет дома, подходит дочь. — Чем занимаешься? — Читаю Софокла. — Что, так припёкло?

Это уже из квартиры на проспекте Просвещения, куда переехал с Лахты. Логарифмические таблицы новостроек. На «логарифмы» нету рифмы. Значит — есть. Есть вечер пятницы и суббота с воскресеньем.

Выйду во двор погулять с детьми, Там всегда выбивают ковер.

<…>

Дети играют. Вдави, вдави Перстень в горячий еще сургуч. О отчетливый оттиск любви!..

Это счастливая передышка. Иногда, на неделе, когда мы сидим на кухне на Чайковского, вижу, как он устал. «За счет чего он жил?» — спрашивает себя простодушная женщина, которая ухаживала последние годы за Прустом, — и отвечает: «Он жил за счет жизни».

Надо прокормить семью, Концы с концами свести. Надо еще свою Душу спасти.

Надо работать на двух Работах, на трех. Ну что, доходяга-дух, Как тебе этот вздох?

Надо войти в судьбу, Как входит в рощу лесник. А складка забот на лбу, Уродующая твой лик —

Есть комментарий к строке, Той, где «в поте лица». Кем придумана, кем Нежная жизни пыльца?

Как подкошенный сноп, Валишься на кровать. Разговорился. Стоп. Завтра рано вставать.

Я пишу не рецензию, тем более не панегирик. Но почему бы не сказать, что эти стихи — навсегда? Безоговорочно. Потому что ими «кричит стомильонный народ».

7

Первая книга Льва — «Пунктирная линия», издательство «Абель», 1998 год. Автору — 51.

Она открывается стихотворением без названия, но с ремаркой в скобках: «набирая воду». «Как страшно гудит в трансформаторной будке железо! // И воет собака, и небо ночное белесо...» Давнее, одно из первых настоящих.

Я веду пунктирную линию, как нас учили в 72-й школе, — от того коридора — через Лахту, где мы стоим у колонки и набираем воду, — — — до ноября 2004 года, когда он вручает мне стихотворение, оправдываясь названием «Сентиментальное».

Я смущен его открытостью, но 30 декабря узнаю, что это было прощание.

СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ

Только бы на тебя посмотреть, посмотреть

И обнять, обнять. И не надо мне рифмовать на «еть», А потом на «ять».

Потому что ты родной, родной, Не нужны слова. Потому что впереди перегной, А потом трава.

Потому что жизнь прошла, прошла И зазора нет Между нами. Чистотой стекла Празднуем банкет.

Сверим, друг, наконец, часы. Хорошо совпасть. У цирюльника подстрижем усы И напьемся всласть.

Это утром будет невмоготу, А пока, пока Безупречную провела черту На плече рука.

«Когда человек умирает, изменяются его портреты...» Стихи изменяются тоже и, превращаясь из приветствия в прощание, больше не ускользают от взгляда, не проходят мимо ушей, подобно повторяемому изо дня в день «привет», но обретают ту определенность и окончательность, которая заключена в слове «прощай».

Владимир Гандельсман

Нью-Йорк, январь 2005

Конец високосного года

Позвонила Юля, жена Льва Айзенштата, и сообщила, что Лев скончался 30 декабря в больнице. Трансмуральный инфаркт миокарда, по сути, разрыв сердца.

Хоронили Лёву на Кузьмоловском кладбище. Он лежал в гробу строгий и величественный…

Был настоящий зимний день, со снегом и легким морозом, само кладбище расположилось в виде чаши, окруженной лесным массивом, было красиво, торжественно и тихо…

Валера Черешня негромко проговорил небольшую речь и сразу перешел к чтению Лёвиных стихов.

Выступавшие читали стихи, иногда свои, чаще Лёвины. Один какой-то отдаленно мне знакомый человек с палочкой, перебирая листы, стал читать так знакомую с юности «Поэму Ухода». Он начал откуда-то из середины, а я сразу вспомнил первые строки поэмы:

Прощайте люди и дома, Прощайте будущие встречи, Схожу с подножки, как с ума, Схожу, уже который вечер,

Я ухожу…

Вспомнилась Лёвина интонация, особая манера читать стихи. Со временем она мало изменилась, может, стала чуть сдержаннее…

Мы учились в одной школе, Лев был старше на год и школьные воспоминания о нем стерлись из памяти, а ближе познакомились мы позднее, когда вместе с Володей Гандельсманом и Львом готовили монтаж из стихов поэтов, павших в Великую Отечественную. Пафос был неподдельный — наши отцы были фронтовики-офицеры. С Володей мы жили в одном дворе, с детства дружили, ходили в театральную студию и писали стихи, вместе дурачились, в то время как Лев уже был член какого-то ЛИТО и, возможно поэтому, был гораздо серьезнее нас образован и продвинут. Должно быть, он уже тогда чувствовал себя поэтом.

Помню, мы как-то шли с ним по Кировскому (в те времена) проспекту в сторону Петропавловки, я рассказывал о своей неразделенной любви, читал стихи, в которых полно было глупой обиды, и ненависти, и мести. Я, конечно, ждал сочувствия и одобрения, но вместо этого услышал гневную отповедь. Не могу припомнить, что он говорил мне, но суть его критики сводилась к полной нетерпимости пошлости, жалких соплей и, что особенно запомнилось, — это преклонение перед Женщиной, которая для него всегда была существом высшего порядка.

Было это очень по-мужски, говорил он вдохновенно, и логические его построения звучали так убедительно. Я слушал его как мудрого учителя, а он всего-то на год был старше меня.

С Володей Гандельсманом Лёва учился в ЛЭТИ, затем к ним присоединился и Валера Черешня, там сложился их творческий союз, а дружба связала эту троицу на всю жизнь. Я завидовал их дружбе, первым публикациям, и смутно понимал, что поэтическая судьба их уже предрешена.

Позже я встречался с ними на поэтических вечерах, где они выступали с чтением стихов и вместе, и раздельно. Несмотря на их яркие индивидуальности, они были для меня всегда чем-то очень похожи, не берусь проводить какие-то литературные изыскания, я не специалист в этом, но ощущение схожести, вероятно, возникало от общей философской направленности, концентрирующейся вокруг мортидо. И как мне казалось, это завораживало аудиторию. Грустно сознавать, что теперь их осталось двое.

В 2000 году я принес Льву свой сборник, естественно, предполагая получить, прежде всего, одобрительную критику, но Лев в очередной раз устроил мне разнос и, конечно, был прав, потому что не выносил небрежности, общих мест, разгильдяйства в стихах.

Те, кто не знал Льва, могли предположить в нем холодного, даже слегка надменного педанта. Мне кажется, что ему нравилась эта игра в Льва, а может быть, так проще было соблюдать дистанцию… А те, кто узнавал Лёву ближе, видели симпатичного, остроумного, открытого и доброго, сразу располагающего к себе человека.

Лев был неудержимо одержим словом, он каламбурил, вдохновенно говорил о поэзии, о поэтах, был удивительно эрудирован, точен и беспредельно предан поэзии.

Последняя наша встреча в ноябре 2004-го случилась на квартире, где провожали Володю Гандельсмана, возвращавшегося в Америку. Лев был оживлен, говорил о своей новой книге «Рельеф», приглашал на презентацию в декабре. Ни мрачных предчувствий, ни жалоб на здоровье… «Прощайте, будущие встречи»…

С кладбища приехали в его квартиру. Вокруг поминального стола люди стояли, народу было много, не до стульев. Пожилая родственница вспоминала про маленького Лёву, рассказывала о том, как 4-летний мальчик приехал с мамой откуда-то с Дальнего Востока после смерти отца — их пригласил в свою семью живший в Ленинграде брат матери. Она говорила о том, какой Лёва был застенчивый, как не отходил от матери, как долго он не мог научиться правильно говорить — проблемы с дикцией…

А я думал о том, что для меня Лев был с самой юности зрелым, мужественным, Бойцом. Да, он должен был прожить в этой стране вполне внятную жизнь, работать инженером, быть мужем, отцом замечательных детей, тянуть лямку…

И при всем том, он по своей жизненной сущности всегда оставался поэтом.

Конец високосного года Трагичную новость принес, С той ранней «Поэмы Ухода» Он все уже ведал всерьез. Отчаянье как-то нечаянно Открыло мне смертную суть. Прощания светлую тайну — Пунктиром проложенный путь.

Андрей Карлов

Жизнь после смерти

Похороны Льва Абрамовича Айзенштата собрали массу народа.

Шедшие к нему от метро в сторону больничного морга невольно вычислялись в общем потоке; потом стало понятно: тут были товарищи школьных и вузовских лет, коллеги по прежней («совшарашка») работе, родные и друзья, наконец, — читатели и ученики поэта Льва Дановского.

Что-то отличало их от других, тоже спешивших к задворкам больницы.

После безмолвья морговской душегубки, где прежний формальный кумач давно уже бездумно-расторопно заменен православными хоругвями и где в неуважительной часовенной тесноте не всем удалось пробиться к гробу, лишь на просторе сельского кладбища, в пригородной снежной белизне прощание обрело достойные черты.

На компактном плоском полукруге кладбища, окаймленного высоким зимним лесом, все приехавшие свободно расположились вокруг Лёвы, безучастно лежавшего под большим небом. Никого больше не было, и обычное на городских кладбищах ощущение фабричного, поспешного, планового потока здесь не возникало, не утяжеляло тоски. А потому и несуетная кладбищенская обслуга безропотно ожидала своего череда для привычно завершающего дело закапывания. Вместо рыданий близких и казенных или сбивчивых, неточных слов прощания читались Лёвины стихи, больше поздние, и, как бывает в таких случаях, они приоткрывали новый и горький теперь смысл, личный для каждого. Голос был индивидуальный, Лёвин, не заученный, молитвенно-утешающий.

Фон равнодушно-вечной природы придавал всему высокий и сосредоточенный смысл…

Мы познакомились поздно, теперь приходится думать: слишком поздно. В конце осени 2000 года незнакомый человек позвонил мне и сказал, что хочет взять интервью для журнала «Народ Книги в мире книг» — к 110-летию Ильи Эренбурга. Так мы встретились, но подружились позже — вскоре, но не сразу. Также не сразу узнал, что Лёва пишет стихи; свою первую книжку, вышедшую в 98-м, он подарил мне в мае 2001-го в Музее Ахматовой, где открылась выставка «Эренбург-фотограф» (это на книжке написано, мы еще тогда были «на вы»...). Стихи Лёвы оказались превосходными, но, показалось мне: в них слишком часто звучал не его голос, а голоса узнаваемые, разумеется, первостатейные, но не его. Я сказал ему об этом, даже назвал Бродского и Кушнера и уже потом обрадовался, что он не обиделся, согласился. Новые стихи, которые время от времени Лёва давал прочесть или послушать, были так хороши, что разговор о его новой книге возникал у нас постоянно. Ее путь к читателю оказался долгим, непростительно. Но все-таки Лёва ее дождался — хорошо отпечатанную книгу отменных стихов, и, думаю, она стала событием для многих, ее прочитавших. Последний, как оказалось, Лёвин год прошел под ее знаком, и теперь это кажется большой удачей справедливости. Новые стихи этого последнего года говорили о том, что их автор держал завоеванную им высоту легко и прочно.

Однажды он принес мне напечатанный на листке стишок, посвященный мне. Этому посвящению я удивился; прочитав стих, удивился больше. Прямой увязки посвящения с содержанием стиха не было; очень долго к нему привыкал…

Адрес «Рубинштейна, 3» — один из нескольких Лёвиных рабочих адресов последнего десятилетия, но, может быть, более других ему симпатичный. Мы там встречались чаще всего. Плюс телефон, плюс встречи домашние — их, увы, было не так много, как хотелось бы, тем более теперь.

Лёвина тамошняя работа была разноформатной: он вел несколько циклов литературных вечеров, делал постоянные обзоры периодики для журнала «Народ Книги в мире книг», писал для него рецензии, публиковал интервью — с этой его работой я знакомился постоянно; а вот о поэтической студии, которую он вел для молодых, знал мало. Стихи, конечно, были главным в его литературной работе, но и другие ее жанры давались ему и с годами осуществлялись все лучше и точнее: он умел в нескольких словах сказать о главном. На поэтических вечерах Лёва демонстрировал искусство точного вступительного слова, умение дать емкий, убедительный портрет поэзии приглашенного выступать — это с несомненностью ощущалось к концу вечера… Такой работе полагалась регулярность, раз в месяц, что, несомненно, создавало большие трудности, но все-таки поэтов Лёва умудрялся отыскивать: поэтическое хозяйство Питера он знал подробно. Не раз случалось, что имена оказывались мне неизвестные, тогда спрашивал его: сто́ит ли приходить? — а он отвечал, никогда не зазывая, соблюдая строгость по части комплиментов, но несколько раз жалеть точно не пришлось — и это осталось в памяти.

Его собственные вечера — будь то в Доме ученых или в Музее Ахматовой — становились праздником: читал свои стихи он замечательно внятно и вдохновенно, раскатами голоса немало помогая их осознанию.

Сердечнее всего бывали застолья с неизменным литразговором, не то чтобы трепом, но живым и свободным. Лёвина реакция была искрометной, смех — громогласным, глаза сверкали. Полунамеки, точные и броские реплики, ирония, новая информация — зажигали его незабываемо. Литература ХХ века, его история, прошлое и настоящее политической жизни — поля, на которых мы чувствовали себя товарищами. От него я узнал впервые о Гандельсмане, о нем Лёва говорил всегда охотно, признаваясь, что это для него самое близкое в теперешней русской поэзии.

Никогда не возникало разговоров об ином — о новостях спорта или о бытовых новинках, о собственных хворобах или, скажем, о жизни общих знакомых. Вот и о том, что его сердце вызывает серьезные опасения, пришлось узнать случайно: позвонив перед Новым годом ему домой в положенном моменту настрое на легкомысленную волну, а он уже лежал в реанимации и на следующий день его не стало.

Теперь Лёва лежит в зимней, промозглой земле Кузьмолова, а его друзья продолжают свой бег, привыкая к тому, что переброситься с ним словом уже нельзя.

Перечитываю Лёвины стихи, прислушиваясь к его голосу, ловя не расслышанное прежде. Это конденсат его жизни, которая теперь существует без него. После смерти настоящих поэтов окружающие вдруг открывают: вот кому следовало завидовать, вот чья внутренняя жизнь не умирает… Борис Фрезинский

Стихи на каждый день (о книге Льва Дановского «Рельеф»)

Стихи Льва Дановского старомодны в том смысле, что написаны с позиции человека, привыкшего к тому, что никому (себе в том числе) не нужно объяснять, зачем пишут стихи. Все пишут. Все приличные люди пишут. Все люди нашего круга пишут. Или могли бы писать. Кто лучше, кто хуже. Дановский — лучше.

Здесь парадокс. Если — все, тогда что значит лучше? Все-таки немного не так, как все, или, наоборот, вместе со всеми, но типичней, точней, как учили в школе — «яркий представитель»? Пожалуй, последнее. Он из того поколения, где стихотворство уже не было признаком аристократизма: Дановский — из новых разночинцев в литературе. Из тех, в чьей жизни прочитанных книг (и газет, и газет тоже, да хоть слов на заборе — неважно, всего писанного) было больше, чем пережитых событий.

В стихах Дановского царит интонация спокойной, чуть меланхолической речи горожанина с высшим образованием: немного иронии, много скрытых цитат, несколько барочное остроумие неожиданных ассоциаций, перегруженный синтаксис. Если что и выдает иногда душевный подъем, так это легкое самодовольство от того, как подобная прозаическая, вязкая речь уложена в размер, строку, рифму, строфу. Имеет право. В этом, на мой взгляд, Дановский сильней многих. Если поэзия — сублимация языка, то Дановский возгоняет словарь и синтаксис питерского человека своего времени и круга. Он явно не претендует на славу у потомков, поскольку обыденная речь стремительно шифрует себя самое, и насколько мне легка и прозрачна его поэзия, настолько, подозреваю, она будет темна лет через пятьдесят.

Будничны и неброски цвета этих стихов, рельефна грубошерстная фактура: скорей пальто, чем романтическая крылатка. Это стихи о каждом, любом дне, о каждом, любом из нас — стихи на каждый день.

P.S. Так случилось, что мой последний — мельком, на бегу — разговор с поэтом Львом Дановским был о том, что его книжка «Рельеф», незадолго перед тем подаренная, мне понравилась и вот, дескать, не написать ли мне рецензию, отчего же и не написать, обязательно напишу. Смерть не только отменяет будущее, но и меняет прошлое. Понимая, что это невозможно, я все же пытался написать эту рецензию так, как написал бы ее, будь Лев жив. Надеюсь, что такое мое намерение было бы ему приятно. Валерий Дымшиц Странная уверенность

Лев Айзенштат, как мне кажется сейчас, почти сознательно себя делал. Он образовывался, не пропуская (опять же, это мне кажется сейчас, когда его уже нет) ни одной детали, необходимой для того, чтобы оказаться в ряду с другими убедительно сформировавшимися людьми. Когда я увидел его впервые лет 35 тому назад, он был немножко грузный юноша, совсем не красавчик, как все его друзья-поэты. Но при этом он был самым настоящим поэтом, потому что, во-первых, он «знал силу слов», во-вторых, он все время был безнадежно влюблен и, в-третьих, он пил портвейн. Все это — и свое некрасавство, и свою манифестацию влюбленности, и свою любовь к словам, к стихам, к их звонкому произношению, и свое пьянство — он исполнял до того мгновения, когда надо было бежать на последнюю электричку на Лахту, где ждала его мама.

Поэтом он стал раньше, чем стал писать очень хорошие стихи. Он рано понял, что мир, не преображенный поэзией, совсем никуда не годится. Он готов был каждую женщину сконструировать недоступной, чтобы использовать ее только в поэтических мечтах. Это был проект, который постепенно обрастал плотью ежедневной, ежемесячной, ежегодной жизни.

Влюбленность вызрела до полноценной семьи. Жена, сын, дочь, тяготы жизни, ирония, самоирония, звонкая беспощадность суждений, трезвый взгляд на вещи, детский взор из-под очков... — весь физический состав жизни и личности Льва Айзенштата пронизывается Смыслом. Он успевает подойти к границе жизни абсолютно состоявшимся. Я не знаю, как его назвать теперь — Поэтом, Мужчиной, Человеком, установившим внутри себя пластичное живое равновесие, но в его голосе, во внешнем виде, в интонациях поведения состоялась такая убедительность образа, такое достоинство результата, что его нынешнее отсутствие совсем не мыслится абсолютным. Появляется странная уверенность в том, что действительно есть такое Место, где сидят, ходят, беседуют до конца образовавшие себя люди.

Такая мысль появилась у меня, когда Валерий Черешня сказал мне, что на кладбище во гробе он Льва не увидел.

Анатолий Заславский

ЛЕВ ДАНОВСКИЙ

ИЗ СТИХОТВОРЕНИЙ 2003–2004 ГОДОВ

ЛУЧШИЙ ВАРИАНТ

По небу летящие штучки, Потерявшие «ша», Превращаются в тучки — Радость для малыша. Эти небесные сдобы В каждую ввел семью, Их обессмертить чтобы, Лермонтов Мих. Ю. А так бы они, без цели, Хрестоматийных томов Мимо, себе летели Мимо школьных голов. А строгие педагоги, С указкой наискосок, Не мучались от изжоги — Как провести урок. Дайте несчастным отдых От шнуровки цитат. Доля «вечно свободных», Словно доля солдат. Суэцкий или Обводный Плыл бы внизу канал. Летели бы беззаботно, Никто бы о них не знал.

***

О чистота прозвучавшего стиха Шелли, Просиявшая среди копоти свежих анекдотов. О Изумительный свет слова, пробившегося сквозь щели Неопрятного разговора, слова, чье вещество Не корродирует. «Музыка есть над нами» — Видит кто или нет — как это он сказал! На выход, на выход. Потом — проходными дворами

И сразу же выбирать вокзал. Ну, хотя бы, Балтийский. Он по звуку — Родня Кастальскому, которого нет. Сколько можно пережевывать эту скуку Наших застолий, вечеринок, встреч, бесед? В юности мы выжигали видно недаром Ржавую плоть пошлости, наперебой Читая стихи запоем, дыша перегаром, И, забывая строчку, подергивали губой. Запасов озона хватило нам на остаток Жизни. Благодарю, что память еще крепка. Только поэтому мед золотистый сладок И хозяйка не устает. Пока

После прочтения пауза грозовая, Расширяясь сферически, глушит нас, Мы глядим, друг друга не узнавая, Значит — все правильно, здесь, сейчас.

НАПУТСТВИЕ

Опоздай ко второму уроку, Опоздай на вечерний прием К стоматологу и демагогу, Опоздай на угрюмый паром,

Опоздай на дневную премьеру, Опоздай на бесплатный обед, Самолет пропусти на Ривьеру, Потеряй лотерейный билет,

Проиграй родовую усадьбу В подкидного ли, в преферанс, Опоздай на поминки, на свадьбу, Упусти свой единственный шанс!

Проморгай удивительный случай, И услышишь тогда за спиной: «Невезучий, опять невезучий» — Шепотка отвратительный гной.

Потому что успеха заложник Перекошен кошмаром ночным: На обочине, как подорожник, Оказаться внезапно…

***

Памяти Г.С.

Все чего-то выглядывала, выискивала духовную нить В грубой вязке свитера жизни. Как любую другую, Смерть твою тоже хочется объяснить. Вряд ли я по тебе тоскую. Но когда вырывают общего прошлого клок — Задувает в прореху, становится сразу зябко. И кому покажешь рот-фронтовский кулачок? Жизнь пройдет, как прокатилось яблоко. «На все воля Божья», как в ноябре листва, Бестрепетно, сухо, тускло — роняла еле Пепел слов, ибо сами слова За долгие годы горя перегорели. Во всяком случае, ты была грамотнее меня: По Книге Иова ты писала диктанты. А я развлекался с Шенди. Такая стерня Колола воображение. Потом ты ушла в сектанты. Хоровое пение, проповеди, псалмы — Вероятно, это действительно помогало. Я хочу написать, как целовались мы На узком балконе. И все было мало, мало. Эта подробность малозначащая пусть Вспыхнет хотя бы в строчке внове. Пусть торжествует страсть, а не грусть, В жалком моем поминальном слове.

***

Отводи глаза от ноги багровой Калеки, выставившей культю. Лёвой тебя называли рёвой В детстве. О прошлом только «тю-тю»

И скажешь. Она продает уродство, Кто-то — недвижимость, ты — свою Душу. Широкий шатер банкротства Распахнут и праведнику, и ворью.

Отведи глаза и от этой мысли, Шаркающей походкой старух. Помнишь, как, скручиваясь, висли Липкие ленты для ловли мух?

Выдался день, когда все — подделка, Из Питермарбурговских цитат. Взбесившись, как часовая стрелка, Мечется твой бесполезный взгляд.

***

Судьба барабанщицы, стучащей по барабану В центре Невского, должна быть тебе близка: Помимо ритма всё ей «по барабану». Акустическая испытательница виска,

Зомби звука, влюбленная в децибелы, До кого надеешься достучаться ты? Здесь, где по ночам разводят мосты, У каждого что-нибудь да накипело.

Колоти, колоти, просовывай в букву «о» Трехжильную нить исступления, жути, жара Одиночества. Ты еще похожа на «скво», С кем раскуришь сегодня трубку дара?

Словно бы — прокаженная, обходят тебя дугой. Екатерина Великая и сподвижники у подола (Колоти, колоти, никогда не станешь другой!) Слушают равнодушно безумное это соло.

И бессмысленный звук, не востребованный никем, Ища сочувствия, летит к витрине, Где улыбается намертво манекен, О потребительской разжигая мечту корзине.

ДОЖДЬ

Несмолкающий, проливной, Убеждающий, что иной Не видать тебе ночи белой. Затихающий, оробелый. Начинающийся опять, Набирающий силу, стать, Непрерывность и густоту, Продолжающий песню ту, Изнывал от которой Ной. И поэтому — проливной! Пелена шумящей слюды, Отмывающая следы, Застегнувшая кругозор, Оставляющая зазор Аккурат во размер строки — Так удобнее для руки.

ДЮНЫ

Солнце сквозь ветки, садясь, слепит. Я смотрю на желтый расплав. В городе надо прибрать обид Ворох. Ибо никто не прав.

Шум залива стирает все Воспоминания, как наждак. Пишу послание полосе Прибоя, не кончающейся никак.

Ведь если нам внятен плеск волны, Значит игривые гребешки Устную речь понять вольны, Ее завихрения и прыжки.

Пускай впитает песок сырой То, что лирический, так сказать, Втаптывает в него герой, Насупленный, тучам сизым под стать.

Доверяющий камням, песку, воде, Закатному пронзающему лучу. Не для них эстетическое наслажде… Даже договаривать не хочу.

Два часа на заливе я был другой. Как и положено быть тому, Чью речь обкатывает прибой, Кто кого выслушал — не пойму.

***

Памяти В.Дворкина

Ты доказывал, что Давид Самойлов — лучший поэт, Горячился, хмурился, обижался, Наливал еще. Теперь тебя больше нет. В точку сжался. От такой раскаленной к стихам любви В небесах трассирующие цепочки, ленты. Скорпионы, Овны, Стрельцы и Львы — Твои вечные слушатели и оппоненты. И пока друзья, по тебе скорбя, Заливают горе, зашивают дыры Памятью или строчками, в созвездье Лиры — Траур. Отныне выслушивают тебя Светила, а не умеющие рифмовать Самолюбивые клубочки плоти. Мы еще встретимся, поговорим опять. До свидания, Володя.

***

Лирика — икота души, перейди на Федота, С Федота — на Якова, на вообще кого-то. Тянет в раек. Скоморошья нота, Марш-фольклорный бросок.

Чаща частушек, шарманки ящик Чище оказываются чаще, Чем духовный хорал. Я — где настоящий? Не попал, не попал.

Ал цветочек, налился за год. Лакомка, жди своих волчьих ягод. Тянет в размол, Вплоть до утраты смысла речи. Кто так жадно трясет за плечи, Не хочет, чтоб я замолк?

***

В.Черешне

Друг грустит. Если б я был шутом, Я рассмешил бы его, «ту-ру-ру» пропев. Или пошли бы вместе в публичный дом, Как это делал Блок, устав от Прекрасных Дев.

Он придавлен огромностью, той плитой, С какой не справится ни одно МЧС. Я советую: «Зацепи запятой, Знак препинания выдержит этот вес».

Но цена подобным советам — дрожь. Он во внутренние еще зажат тиски. Как непрерывно стучит косилка! Что ж, На оставшемся поле времени соберем колоски.

Потому что кто это сделает, кроме нас? Под ногой то ли снег, то ли клен хрустит. В Арзамас податься ли, в Арканзас? Сколько созвучий разбросано. Друг грустит.

|

|