|

Опубликовано в журнале «Народ Книги в мире книг» (Санкт-Петербург)

№ 39 / Июнь 2002 Интервью

|

|

||||||||

|

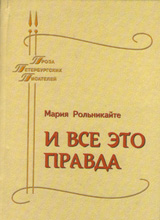

В июле этого года исполняется 75 лет Марии Григорьевне Рольникайте, прозаику и публицисту, автору знаменитой автобиографической повести «Я должна рассказать» — восстановленного дневника, который девочкой-подростком она вела на идише в гетто и концлагерях. В петербургском издательстве «Золотой век» только что вышла в свет ее новая книга — «И все это правда». Первая часть книги — переиздание повести «Я должна рассказать». Вторая часть — «Это было потом», документальное повествование о послевоенном периоде жизни автора. Накануне юбилея мы беседуем с Марией Григорьевной.

— Все то же желание — рассказать людям, что было потом. И самое существенное — я должна была рассказать, как урезали мою первую книгу, какие были трудности с ее публикацией, что осталось недосказанным.

— В одной из глав вы вспоминаете, как в 1971 году вас пытались принудить подписать письмо с протестом против проводимой в Брюсселе конференции в защиту советских евреев. Как часто вы испытывали подобное давление со стороны властей?

— Слава Богу, в Антисионистский комитет советской общественности (АКСО) меня не приглашали, видимо, заранее знали, что откажусь. А до этого — да, бывало... В 1967 году, после Шестидневной войны, мне позвонили из редакции зарубежного радиовещания и попросили выступить с осуждением «израильской агрессии». Я наотрез отказалась, заявив, что очень занята и мне некогда. Когда шло «самолетное дело», я жила в Доме творчества писателей, в Комарово. Вдруг меня вызывают к телефону — говорит оргсекретарь Союза писателей. Сообщает, что из «очень высокой инстанции» меня просят приехать на суд, где после заслушивания последнего слова подсудимых будет вынесен приговор. Я была ошеломлена. «Вы меня слышите, вы меня понимаете, из очень высокой инстанции, — настаивала секретарь. — В райкоме партии, на втором этаже, можете получить пропуск. К пяти часам вы должны быть в городском суде, мы вас ждем». Я ответила «хорошо» и показала фигу телефонной трубке. Покойный Борис Борисович Вахтин, сын Веры Пановой, когда я ему рассказала об этом звонке, спросил: «Ну что, поедете?» — «Никогда». — «Вы знаете, Мария Григорьевна, начальство не одобряет такие поступки. Скажитесь больной. Вот, например, спазм головных сосудов. Хотите, я вам расскажу, как это бывает?» — «Я и сама знаю, как это бывает. И вообще, все это будет шито белыми нитками. Не поеду — и все». Я вернулась в комнату и, забыв, что все номера прослушиваются, воскликнула: «Нет, кого они вызывают одобрить смертный приговор!» Это меня возмутило больше всего. Надо было что-то делать. Я все-таки вызвала медсестру, она померила давление, оно оказалось, как никогда, в норме. Но к вечеру, после всех переживаний, симулировать уже было не нужно — мне действительно стало плохо. Так они меня и не дождались. Прийти следовало к пяти часам. Без пяти пять был последний звонок в Союз писателей. Некоторые литераторы мне советовали: «Надо было поехать и не выступать». Но я прекрасно понимала с кем имею дело: они бы сфотографировали меня, а текст сочинили сами. В «наказание» меня потом не пустили в Финляндию... Был еще такой случай. В 1974 году арестовали Михаила Хейфеца — за написание предисловия к самиздатскому собранию сочинений Бродского. В показаниях Хейфеца фигурировала и моя фамилия. И вот однажды раздается звонок в дверь нашей квартиры, и незнакомый человек вручает мне какую-то бумажку. Я подумала, что принесли приглашение на выборы — это было накануне очередных выборов, — и даже удивилась, почему вручают лично и где же приглашение на мужа. Раскрываю листок, вижу — угловая печать, Литейный, 4. Незнакомец говорит: «Вы не беспокойтесь, часто вызывают человека просто так, для беседы». Я отвечаю: «А я и не беспокоюсь». Вообще, мне казалось, что я понимаю, почему меня вызывают. Миша Хейфец жил в нашем доме и часто заходил позвонить — у него не было телефона. Когда шла Война Судного дня, он из нашей квартиры звонил другу-отказнику и много тогда чего наговорил. Я ему, между прочим, заметила: «Миша, вы не забыли, что у вас наверху две дочки?» — «Мария Григорьевна, они знают, что я — болтун. Если брать всех болтунов, надо пол-Союза пересажать». Пришла в «Большой дом», первый вопрос чекиста был стандартным: «Вы догадываетесь, по какому поводу вас вызвали?» Я говорю: «Догадываюсь, если наш сосед Миша Хейфец у вас, то надо спрашивать о нем у соседей». И — началось: «когда вы познакомились», «какие у вас были отношения», «может быть он вам мстит за что-то». Я гнула свою линию: предисловие Хейфеца я не читала. Следователь, или кто он там был, представил мне показания Хейфеца, причем делал он это весьма своеобразным способом — загибая листы, чтобы я не видела написанное. Тем не менее я все-таки углядела, что вслед за моей фамилией идет фамилия литератора Рубашкина. Затем собеседник поведал мне, что в своих показаниях Хейфец отзывается обо мне с большим уважением. Я говорю: «Ну да, конечно, я пришла сюда к вам, чтобы узнать, как Миша Хейфец ко мне относится». Потом мне предъявили рукопись Хейфеца, чтобы я подтвердила идентичность его почерка. Я напустила на себя важность и заявила, что я — профессиональный литератор и с такими неопрятными страницами не работаю. После перерыва на обед беседа была продолжена. Все те же вопросы, все те же ответы. Было противно, но страха не было. За четыре года гетто и концлагерей я свое уже отбоялась. Так ничего от меня они и не добились.

— Вы были членом партии?

— Я стала членом партии в Вильнюсе в 1962 году, в период оттепели, вступила, можно сказать, в память о своем родном дяде. Он был коммунистом, погиб во Франции. В прощальном письме, оно опубликовано во французской книге «Евреи — участники Сопротивления», он писал: «Пуля может пронзить сердце, но не идею». Дядя был типичный «левый» западный интеллигент; будучи адвокатом, он бесплатно защищал коммунистов. Во Франции на доме, где он жил, сейчас мемориальная доска, и даже есть клуб его имени.

— Мария Григорьевна, ваша книга «Я должна рассказать» была практически единственным опубликованным в СССР в 1960–1970-е годы свидетельством человека, пережившего Холокост. Книга была переведена на многие языки, на нее ссылались западные историки. Вероятно, сам факт выхода книги был настолько необычен, что некоторые ее аспекты ставились на Западе под сомнение. Так, в своей монографии «The Holocaust and the Historians» (1981) американская исследовательница Люси Давидович пишет, что вы не могли в 15 лет знать о существовании партизанского подполья в Вильнюсском гетто. Кроме того, Давидович говорит, что после прочтения вашей книги складывается впечатление, что движение сопротивления было чисто коммунистическим.

— О том, что в подполье действует ФПО (Фарейникте партизанер организацие — Объединенная партизанская организация) в гетто знали все. В этой организации были коммунисты, сионисты, бундовцы. Они решили на время забыть свои идеологические разногласия, чтобы объединиться в борьбе против нацизма. Разумеется, прямо написать об этом я тогда не могла.

— Давидович также выражает сомнение в том, что руководитель подполья коммунист Ицик Витенберг пытался покончить жизнь самоубийством. Она пишет, что сами коммунисты выдали своего лидера гитлеровцам.

— Она ошибается. В моей книге все подробно описано. Все партизанское руководство, в том числе и коммунисты, было против того, чтобы Витенберг сдался фашистам. Когда его опознали и схватили, то партизаны сумели Витенберга отбить. Это единственный раз, когда в гетто была стрельба. Ицик сам решил, что он не хочет быть причиной гибели 22 тысяч человек, и сдался добровольно. Ему дали цианистый калий, но, видимо, он не успел им воспользоваться; его пытали, труп был страшно обезображен. Но он пошел сам, коммунисты его не выдавали. На них иногда валят, что было и чего не было...

— Дневник в гетто вы вели на идише. Свою первую книгу издали по-литовски, потом сами перевели текст на русский. С литературной точки зрения — на каком из этих языков книга выглядит наиболее художественно полноценной?

— Вероятно, все же на еврейском... Окончив литовскую школу, первоначально я обратилась к литовскому языку. Свою вторую книгу «Три встречи» никак не могла вначале писать по-русски. Я написала первую главу на литовском, потом перевела ее и только дальше перешла на русский без предварительного перевода. Мой редактор, Фрида Германовна Кацас, ее родители — из Литвы, часто мне говорила: «Моя мама сказала бы точно так же, это не по-русски...» Недавно я написала на идише послесловие для книги, которую в ближайшее время издадут в Германии. Очень волновалась — кроме личных писем уже давно ничего не писала по-еврейски. Но то, что впитано с материнским молоком, остается навсегда. Я села и написала, и, кажется, получилось неплохо... Конечно, какие-то потери в переводе — неизбежны.

— Мария Григорьевна, вы уже много лет живете в Санкт-Петербурге, но регулярно бываете в Литве. Во время войны в уничтожении литовских евреев принимали участие и коренные жители. Есть ли в литовском обществе сегодня чувство национального раскаяния?

— В современной Литве, особенно в «желтой прессе», главенствует идея, что главная вина в депортации литовцев в 40-е годы лежит на евреях, которые служили в советских карательных органах. Поэтому геноцид евреев представляется местью литовского народа. Переубедить их бывает очень трудно. Ясно, что депортировали в Сибирь по классовому, а не по этническому принципу. Вывезли и более двух тысяч евреев — в довоенной Литве богатых евреев было предостаточно, особенно в Каунасе. Как и везде в мире, бытовой антисемитизм существует и в Литве. Но на государственном уровне — нет. Бывший президент Бразаускас издал указ, по которому день 23 сентября — день ликвидации Вильнюсского гетто — объявляется днем траура, днем памяти геноцида литовского еврейства. В этот день по всей стране вывешиваются флаги с траурной лентой. Находясь с государственным визитом в Израиле, Бразаускас извинился перед евреями. «Желтая пресса» совершила тогда гнусную подделку. Фотографию президента, стоящего на коленях, как и полагается католику, перед Гробом Господним, напечатали в этих газетенках, а сопровождающий текст объяснял читателю, что Бразаускас на коленях просит у евреев прощения. Нынешний президент Литвы Адамкус каждый год приезжает в Понары, место массовой гибели евреев... По официальным статистическим данным в годы Холокоста выжило 4 процента евреев Литвы. К сегодняшнему дню в живых из них остались единицы. Вот, в Петербурге сейчас живет одна женщина, Любовь Яковлевна Гительсон, мы с ней вместе были в фашистском концлагере. Ей удалось бежать, но ее поймали. К счастью, не расстреляли… Из моей родни погибло 49 человек. Все варианты еврейской доли отражены в судьбе нашей семьи. Одного папиного брата сослали с семьей в Сибирь за неделю до начала войны; другой брат погиб во Франции; папина сестра уничтожена с семьей в Рижском гетто; мама с детьми погибла в Вильнюсе.

— Что вы помните о довоенной еврейской жизни в Литве?

— Ну, я помню, например, что в литовской гимназии по субботам евреям разрешалось не писать; и мы знали, что в этот день к доске нас не вызовут. В Рош-а-Шана и Йом-Кипур можно было не ходить на занятия. Когда был урок Закона Божьего, мы выходили из класса или сидели на задней парте, готовили домашние задания. По пятницам приходил преподавать Тору религиозный учитель-еврей; говорили, что он был подпольщиком. Папа у нас был нерелигиозный человек; однажды в субботу он поехал по делам на извозчике, и тогда этот учитель рассердился на папу и отказался в конце года аттестовать меня. Без отметки по религиозной дисциплине меня бы не перевели в следующий класс. Я спросила у ксендза — он был нашим классным руководителем — что делать. Он сказал, чтобы я выучила «Отче наш» и еще какое-то песнопение. Я выучила, получила «пятерку» и меня перевели.

— В прошлом году в журнале «Иностранная литература» появилась рецензия на книгу мемуаров музыканта Владислава Шпильмана, узника Варшавского гетто. Рецензент пишет об этой книге: «Палачи немцы и жертвы евреи — с этой черно-белой картиной гетто после мемуаров Шпильмана приходится расстаться. По приказу немцев в гетто были созданы еврейское самоуправление и полиция, чтобы расправляться с евреями руками евреев же». Вы согласны с этим?

— Нет, не согласна. Мне не нравится выражение «евреи расправлялись». Евреи не расправлялись. Акции проводили литовцы, еврейские полицейские следили за порядком в гетто, в присутствии немецкого начальства особенно тщательно обыскивали нас у ворот, при входе в гетто. Следует заметить, что среди еврейских полицейских никогда не было интеллигентов и раввинов. Не знаю как в Варшавском, но в Вильнюсском гетто был только один единственный случай, когда сами евреи проводили акцию. Люди, которые шли в полицию, надеялись, что их самих будут уничтожать последними, а за это время приблизится фронт и их освободят... В гетто было некоторое социальное расслоение. Самыми богатыми считались трубочисты. У них было разрешение ходить по городу без конвоя; в домах, где они работали, их часто подкармливали. В ящиках для инструментов всегда было двойное дно, куда прятали еду. Трубочистов тщательно не обыскивали, потому что они были в саже и копоти... Как ни трудно это представить, но в гетто не прекращалась культурная жизнь: был оркестр, два хора, исполняли даже Вагнера. Мы готовили девятую симфонию Бетховена, в четвертой ее части пели на иврите оду Шиллера «К радости», где говорится, что все люди — братья. Это было своеобразное духовное сопротивление.

— В 1991 году Союз писателей раскололся на два лагеря. Тогда в открытую стали раздаваться антисемитские высказывания. Вы лично сталкивались с подобными проявлениями национальной нетерпимости в писательской среде?

— Раскол начался с выступления писателя Сергея Воронина, заявившего, что существуют «русскоязычные» писатели, а вот настоящих русских в Союзе писателей совсем немного. Запомнился такой эпизод: на одном собрании некий писатель — не хочу его называть, он уже умер, — обращаясь к залу, сказал: «В правлении Союза писателей слишком много людей определенной национальности. Эти люди должны уйти». Я вскочила, причем язык заработал раньше, чем голова. Почему-то вспомнился день моего освобождения, и я сказала: «После 10 марта 1945 года, когда меня освободили из фашистского концлагеря, я такие слова слушать не желаю». И вышла из зала. После меня к микрофону подошел Самуил Лурье и спросил: «А то, что в дни путча евреев среди погибших было 33% — тоже много?» Вслед за мною из зала вышли Нина Катерли и Константин Азадовский...

— Я задам вам традиционный вопрос. Как вы оцениваете угрозу фашизма в российском обществе?

— Обидно, больно. Прививки от фашизма в обществе нет. Недавно ехала в метро в полупустом вагоне, а напротив меня сидел некий молодчик в черном берете, с новой свастикой на рукаве. Очень часто вижу эту свастику на улицах города. Обидно, и не знаю, что делать. Власти бездействуют. В 1992 году один питерский антисемит, отвечая на вопрос как быть с евреями, сказал, что для евреев Израиль — слишком хорошо, для них есть Освенцим. Я написала статью в газету «Смена». Не напечатали. Отдала в «Невское время». Та же реакция, даже не позвонили, не объяснили почему... Меня как-то спросили: «Почему вы не уезжаете в Израиль?» Я ответила, что в России я нужнее.

— И последний традиционный вопрос — о ваших литературных планах...

— Я сейчас взялась за непосильное дело. Пишу новую беллетристическую книгу: опять Вильнюс, опять оккупация. Но основная проблема книги — это проблема полукровок. Главная героиня, молодая девушка 20 лет, узнает от умирающей матери, что ее настоящий отец — еврей. Помогая узникам гетто, она пытается разобраться, почему это делает: то ли по зову крови, то ли потому, что таков долг любого порядочного человека. Я могу писать только о Литве и о литовских евреях. О России, о русских у меня не получается. Может быть потому, что и спустя 57 лет я продолжаю помнить о гетто... Беседовал Лев Айзенштат |

|