|

Опубликовано в журнале «Народ Книги в мире книг» (Санкт-Петербург)

№ 28 / Август 2000 Рецензия

|

|

||||||||

|

Ицхак Каценельсон (1886–1944) — польский еврей, поэт, писавший на идише и иврите. Вместе с женой Ханой и тремя детьми Каценельсон был узником Варшавского гетто. В августе 1942 года Хана с двумя сыновьями была отправлена в лагерь смерти Треблинка. Поэт остался со своим сыном-первенцем Цви. В январе 1943 года они — в рядах восставших узников гетто. Накануне окончательной ликвидации гетто Ицхак и его сын были депортированы во Францию, в «привилегированный» лагерь Виттель. Для этого руководители восстания обеспечили им фальшивые латиноамериканские паспорта — поэта надо было спасти, надо было сохранить для нации, для потомков, для истории скорбный и страстный голос свидетеля чудовищных зверств, голос отчаяния, мужества и безмерной боли.

Три с половиной месяца, с 3 октября 1943-го по 18 января 1944 года, в концлагере Виттель писал Ицхак Каценельсон свою грандиозную эпическую поэму «Dos lid funem oysgehargetn yidishn folk». Рукопись, более 1300 строк, поэт затолкал в три бутылки, которые зарыл под корнями старого дерева. Вторую копию, переписанную мельчайшим почерком на папиросной бумаге, он зашил в кожаную ручку чемодана. Поэму удалось сохранить. А в апреле того же года 173 еврея из Виттеля, в том числе поэт и его сын, были отправлены в Освенцим. В начале мая 1944 года Ицхак Каценельсон погиб в газовой камере.

Уже в конце 1945 года в Париже поэма была опубликована на идише. Позже она была издана в переводах на иврит, английский, другие языки. Русскоязычный читатель смог познакомиться с произведением Каценельсона только в 1992 году. В Тель-Авиве в переводе на русский язык Ефрема Бауха поэма вышла под названием «Песнь об убиенном еврейском народе»[1]. Разумеется, это издание осталось малодоступным для массового читателя в России. И вот сейчас в Москве вышло новое издание поэмы в переводе Ефима Эткинда[2].

Два перевода

Теперь, когда имеются два перевода поэмы Каценельсона, не знающий идиша русский читатель может сравнить оба варианта, оценить мастерство перевода, а главное — более глубоко проникнуть в стихотворную плоть подлинника, в данном случае это означает — войти вглубь страдания. Попробуем и мы дать сравнительную оценку переводов текста поэмы.

Структура произведения достаточно сложна: в поэме 15 песен по 15 строф в каждой. В первых 8 песнях строфа представляет собой четверостишие с перекрестными рифмами; остальные 7 песен написаны восьмистрочными строфами с довольно редкой рифмовкой: рифмуется только четвертая строка с восьмой. С чисто формальными задачами стихотворного перевода Ефрем Баух не справился. Так, все 15 песен поэмы он перевел четверостишиями, прямо отступив от структуры оригинала. У него часто встречаются неумелые, неуклюжие рифмы («качается» — «отчаянье», «день» — «беде», «резво» — «железо», «грянул» — «планы»), много глагольных рифм. Также к недостаткам перевода Бауха следует отнести и некую интонационную монотонность речи, стилевое единообразие. В оригинале библейский пафос соседствует с живой разговорной речью, прозаическая описательность с тонким лирическим переживанием.

Эткинд, признанный теоретик стихотворного перевода, в работе над поэмой учел композиционные и стиховые особенности текста. Вот что сам переводчик пишет об этом: «Переводя, я стремился воспроизвести по-русски все эти особенности еврейского подлинника. Строфика “Сказания” повторяет оригинал; однако, следуя требованиям классической русской традиции, я придал метрико-ритмической структуре большую регулярность». Действительно, первые 8 песен переведены Эткиндом классическим шестистопным ямбом, стиховым размером с завораживающим плавным ритмом. Стихи Каценельсона в таком переводе звучат на редкость гармонично, метрически безукоризненно, легко. Благозвучие придает стихам как бы скользящую походку, речь льется сама, гладко и безостановочно.

Вопрос о том, насколько адекватно соблюдены метрика и строфика оригинала — тема для отдельного обсуждения специалистов-переводчиков и выходит за рамки данной рецензии. Нас интересует, прежде всего, читательское восприятие текста: какой из переводов выглядит более эмоционально убедительным, более органично передающим яростный и скорбный голос Каценельсона. Шероховатый, лишенный эстетической завершенности, перевод Бауха скорее напоминает подстрочник. Но именно эта прямая, «непричесанная» речь, излучающая отчаяние и горе, эти неровные, наползающие друг на друга строки производят сильнейшее впечатление, вызывают читательское сопереживание. Перевод Эткинда являет пример, когда форма стиха вступает в противоречие с его содержанием. Вопль и вой по определению не могут быть гармоничными. Литературная отделка, словесная отшлифованность у Эткинда воспринимаются зачастую как неуместный камуфляж.

Не будем голословными. Приведем ряд примеров.

Песнь первая, строфа первая (I.1). У Бауха:

Пой же! На лире своей, обнаженной, пустой, обреченной на слом, Пальцами жесткими извлекай каждый звук, каждый стих. Каждый палец, как скорбное сердце... Пой же последний псалом О евреях Европы последних. Нет их в живых.

У Эткинда:

Пой вопреки всему, наперекор природе. Ударь по струнам, пой, сердцами овладей! Спой песнь последнюю о гибнущем народе, — Ее безмолвно ждет последний иудей.

Тяжелый, мрачный, торжественный зачин поэмы. Яркая, резкая метафоричность («Каждый палец, как скорбное сердце»). У Эткинда все это утрачено, взамен — общепоэтическое культурное клише: «Ударь по струнам, пой, сердцами овладей!» То ли призыв миннезингера, то ли акына.

Строфа I.4. У Бауха:

— Как же мне петь? Голову как вознести? Поглотила жену мою бездна, сынов моих Бенциона и Нему. Как не сойти с ума! Нет их в живых, но держат меня. Как одному мне брести? Ах, только тени слепые светочей жизни моей, только тьма!

У Эткинда:

— Петь? Как могу я петь? В ночи роятся тени Двух маленьких детей, возлюбленной жены. Куда деваться мне от горестных видений, От лиц, которые тоской искажены?

У Бауха — мощный библейский образ: «Поглотила жену мою бездна»; так же, как и в подлиннике, названы имена детей, что сообщает стиху особую трогательную нежность. В переводе Эткинда дети — безымянны, а «возлюбленная жена» — просто стиховая банальность.

Строфа I.15. У Бауха:

Ой, вернитесь и мне покажитесь все, один за другим, Чтоб увидел вас всех, разбросанных в мире.

У Эткинда:

Войдите, люди, в круг, — все стары или юны, Вы все мне дороги, — пусть каждый в круг войдет.

Вместо неповторимой еврейской интонации («Ой, вернитесь и мне покажитесь») какая-то чуть ли не публицистическая, словно из стихов Роберта Рождественского, патетика («Войдите люди в круг», «Вы все мне дороги»).

И таких примеров множество. У Бауха герой говорит: «Врастал бы в землю все глубже, глубже, — медленно, тяжело, // Немо и безразлично, как обломок безмолвия — камень!» (II.3). Дантовской силы строки, угловатые, неподъемные, как камень. У Эткинда: «Как я, века спустя, заламывая руки, // В глухом отчаяньи окаменел пророк». Читать это, конечно, легче. Переведено куда изящнее, так сказать. Но тяжесть — исчезла. Камни оказались ватными, и даже у страдания появился привкус театральщины: «заламывая руки» взято прямо из цыганского романса. Сравнивая оба варианта, ловишь себя на мысли, что, может быть, тексты, подобные «Сказанию», надо предлагать читателю в подстрочном переводе. Читать Бауха мучительно: слова царапают, язвят душу, но в этом переводе нет и намека на поэтическую условность, расхожий образ.

Вот еще пример. Строфа VI.5. Речь идет о еврейском детском приюте в Варшавском гетто. У Бауха:

Я видел их в конце зимы сорок второго в приюте нищем, Детишек, собранных с улицы, с мест мусорных и навозных, На руках воспитательницы малышка двух лет, давно уста ее не касались пищи, Худая-худющая, изможденная, а глаза серьезны-серьезны.

У Эткинда:

Я видел девочку зимой сорок второго, Еще не знавшую парного молока. В глазах ее жила и хмурилась сурово Тысячелетняя еврейская тоска.

У Бауха громоздкая грамматическая конструкция, обилие прозаизмов, скудные эпитеты и, несмотря на это, четверостишие несет сильнейший эмоциональный заряд. У Эткинда — безупречная, с чертами акмеистической поэтики, строфа. Но в ней нет ужаса пережитого. «Тысячелетняя еврейская тоска» — это поэтическая этикетка, культурный шаблон. Это повторялось сотни, если не тысячи, раз. И, как ни кощунственно, но здесь вспоминается Гумилев: «Дурно пахнут мертвые слова». Иногда Эткинд не только отдаляется от текста оригинала, но просто импровизирует на тему. Причем, импровизирует довольно странно. В строфе VII.7 Эткинд переводит:

Что делать? Почему? За что проклятье это? Кому, чем, почему мы помешать могли? Потомки Ветхого и Нового Завета За что обречены уйти с лица земли?

Разумеется, в оригинале и в помине нет «потомков Ветхого и Нового Завета». Нет их и у Бауха, который переводит всегда максимально близко к оригиналу. Ясно, что евреи как «потомки Ветхого Завета» — литературная эмблема, поэтическая фигура, не очень удачная, на наш взгляд. Но евреи как «потомки Нового Завета» — просто нонсенс. Образованный человек, услышав, что евреи — народ Евангелия, недоуменно пожмет плечами; религиозный иудей воспримет это как оскорбление.

Следует оговориться: пятая песнь, посвященная гибели Адама Чернякова, председателя юденрата Варшавы, песнь восьмая поэмы переведены Эткиндом превосходно. То же можно сказать и о последних семи песнях «Сказания», написанных восьмистрочными строфами. Баух и эти песни переводил четверостишиями, и тут он потерпел поражение. Строки поэмы оказались непомерно растянутыми, утомительно многословными, мускулатура стиха ослабла.

Итак, у каждого из переводчиков поэмы были свои очевидные неудачи и несомненные достижения. Можно сказать, что великое предсмертное творение Каценельсона еще ждет своего главного воплощения на русском языке, воплощения, обогащенного опытом переводов Эткинда и Бауха.

Два издания

Как все было бы легко и просто, если бы, сравнив два текста, рецензенты могли поставить точку. Увы, книга — это не только текст...

В московском издании поэма Каценельсона представлена на двух языках: русском и языке оригинала, причем идишский текст набран... латинским шрифтом. Транслитерацию, а также комментарии к тексту поэмы составил Арно Лустигер, «автор ценных исследований о сопротивлении евреев нацистскому режиму», так отзывается о нем Ефим Эткинд.

Публикация книги на идише латинскими буквами сама по себе способна вызвать шок у еврейского (знающего идиш) читателя. Но в данном случае дело обстоит еще хуже — перед нами даже не нормативная латинская транслитерация, которая используется в учебниках для изучающих идиш, словарях или песенниках. Перед нами запись идишского текста по правилам... немецкой орфографии. Вступление «От переводчика» раскрывает тайну происхождения подобного способа «трансформации» еврейского текста. Эткинд переводил поэму Каценельсона с немецкого, по вышедшему в Германии в 1994 году двуязычному изданию. В этом издании поэма и появилась впервые на этом нелепом латинизированном идише. Не нам судить об оправданности такой подачи оригинального текста в издании, рассчитанном на современного немецкого читателя. Но чем руководствовались московские издатели, воспроизводя этот странный текст в русском издании? На какого читателя они ориентировались? В отечественном книгоиздании отсутствует традиция публиковать иноязычную поэзию в оригинале, транслитерируя тексты кириллицей или латиницей. Нам неизвестны примеры издания таким образом поэзии армянской, китайской или арабской. Почему же объектом для подобного экспериментирования становится поэзия еврейская? Неужели издатели ориентировались на знающего немецкий язык русского читателя и тешили себя иллюзией, что немецкая орфография сделает доступной такому читателю поэму на идише, «испорченном немецком»?

Возможно, ответ на все эти недоуменные вопросы даст помещенное в книгу «Примечание к... фонетической транскрипции» (автор примечания — все тот же Арно Лустигер)? Но здесь читателя ожидает еще больший шок. Для начала комментатор ошарашивает читателя сообщением: «Давняя и, к сожалению, так и не сбывшаяся мечта еврейских лингвистов — придать языку идиш черты оформленного литературного языка». Одного этого, опоздавшего едва ли не на столетие, утверждения вполне хватило бы, чтобы однозначно убедить — перед нами дилетант. После еще одного малограмотного утверждения: «Для предлагаемой транскрипции я остановился на т. н. “литвиш-идише”, на котором говорят в России и Восточной Польше и который считается языком еврейской сцены», комментатор завершает примечания практически единственным сообщением о собственной «транскрипции»: «Слова языка идиш, происходящие из немецкого, которые начинаются с st, sp и произносятся шт или шп (например, stumm, Sprache), обычно транскрибируются в соответствии с немецкой орфографией. Одно исключение: слово schtetl пишется так в соответствии с традицией». Что за традицию имеет в виду комментатор, остается для читателя загадкой. Как и принципы «транскрибирования», впрочем...

Парадокс всего этого лингвистического безумия в том, что предложенная запись попросту не является «фонетической транскрипцией» и русский читатель в принципе не может прочитать ее правильно. Но, кроме полной практической бессмысленности, существует, разумеется, и этическая сторона дела. Не будет большим преувеличением сказать, что, публикуя «Сказание об истребленном еврейском народе» таким варварским образом, издатели, по существу, убивают народ, его наследие, его язык еще раз. Даже в Советском Союзе идиш (вместе с весьма немногими «языками народов СССР»), несмотря на все ассимиляторские усилия режима, сохранил свою традиционную графику. Что, какая сверхзадача заставила издателей совершить это надругательство над языком в сегодняшней России?

В заключение еще несколько штрихов, характеризующих качество московского издания. Во вступительной статье «Об авторе и его поэме» и на обложке книги сообщается, что поэт родился «около Новогрудска» (должно быть — Новогрудок). На стр. 191 читаем заголовок: «Примечание к поэме Каценельсона и его фонетической транскрипции». Понятно, что должно стоять местоимение «ее» (хотя и это выражение неудачно: «примечание к транскрипции»).

И наконец: в сопроводительном письме к поэме Каценельсон просил публиковать ее вместе с авторским посвящением. В московском издании оно отсутствует. В израильском русскоязычном издании поэма открывается словами: «Памяти моей Ханы, брата моего Берла, убитых вместе с их семьями и с моим народом, неизвестно где погребенных». Нужно ли говорить, насколько принципиально важным является сохранение этого посвящения?..

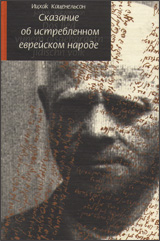

Московское издание поэмы хорошо оформлено, прекрасно полиграфически исполнено. Его появление могло бы стать значимым культурным событием в России. Увы, не стало. Из-за бездумного отношения издателей, их неквалифицированности, отсутствия у них нравственной интуиции, понимания культурной и этической природы материала, с которым работают. Очень скромное (в полиграфическом отношении) израильское издание остается куда более достойным представлением для русской читающей аудитории одного из наиболее значительных произведений еврейской поэзии XX века. [1] Каценельсон И. Песнь об убиенном еврейском народе / Музей «Бейт Лохамей ха Геттаот — Дом борцов гетто» им. Ицхака Каценельсона, Обществ. Совет солидарности с евреями СНГ; Пер. с идиша Е.Бауха. Тель-Авив: Дом борцов гетто, 1992. 67 с. [2] Каценельсон И. Сказание об истребленном еврейском народе / Пер. с идиша Е.Г.Эткинда под ред. Ш.Маркиша; Лат. транслитерация, статьи и коммент. А.Лустигера. М.: Языки рус. культуры, 2000. 240 с. На рус. яз. и идише (в лат. транслитерации). |

|