|

Опубликовано в журнале «Народ Книги в мире книг» (Санкт-Петербург)

№ 150 / Август 2021 Рецензия

(об опыте прочтения романа «Аустерлиц» В.Г.Зебальда) |

|

||||||||

|

Люди оставляют после себя много непережитого — того,

что не нашло выражения. Их существование поэтому несовершенно. Герман Казак[1]

Теперь, когда на русский язык переведены едва ли не все романы и сборники эссеистики немецкого писателя Винфрида Георга Зебальда, вряд ли можно утверждать, что в России он остается автором, о котором что-то слышали, но которого в общем-то не читают. Во всяком случае, роман «Аустерлиц», принесший Зебальду всемирную известность, уже трижды издавался по-русски, что свидетельствует: история главного героя этого произведения не оставила отечественную аудиторию равнодушной.

Главный герой — Жак Аустерлиц, еврей, уроженец Праги, вывезенный в пятилетнем возрасте из оккупированной нацистами Чехословакии в Великобританию, усыновленный там валлийской кальвинистской семьей и через много лет безуспешно пытающийся по крупицам восстановить утраченные детские воспоминания. В основу его биографии положен реальный исторический эпизод — операция «Kindertransport», в ходе которой в месяцы, предшествовавшие Второй мировой войне, общественные организации при поддержке британского правительства эвакуировали из нацистской Германии, Австрии, некоторых других стран Европы — и тем самым спасли — около 10 тысяч еврейских детей. Воссоединиться с родителями большинству из них было уже не суждено.

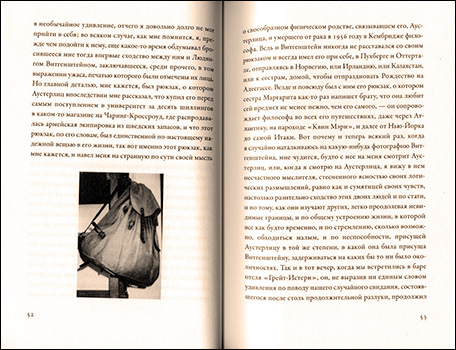

Несмотря на непритязательную, казалось бы, фабулу, роман «Аустерлиц», как и другие книги писателя, нельзя назвать «легким чтением». Экспериментальная, многослойная проза Зебальда, по его собственному определению — documentary fiction, гармонично сочетает фрагменты различной жанровой природы — репортажи, путевые заметки, исторические очерки, напоминающие подчас мемуары, — с вмонтированными в текст фотографиями, гравюрами из старинных книг, планами городов, копиями архивных документов. Все эти элементы повествования взаимодействуют между собой, образуя сложноустроенное смысловое поле и предоставляя широкие возможности для читательских интерпретаций.

Винфрид Георг Зебальд (1944–2001)

Книги Зебальда бросили вызов и профессионалам — литературоведам, художественным критикам, исследователям визуальной культуры: свое ви́дение его творчества они предложили в многочисленных статьях и монографиях. Что же касается «Аустерлица», то в целом он был встречен чрезвычайно тепло, чтобы не сказать восторженно. Часто цитируют Сьюзен Зонтаг, провозгласившую в связи с выходом «Аустерлица» возвращение в европейскую литературу «большого романа». Тем не менее одновременно с дружным хором апологетов Зебальда звучали изредка и голоса его оппонентов, отмечавших преобладающий в книге «сумеречный, туманный мир полузабытых образов и призраков», которые остаются «фрагментарными, неуловимыми и смутно зловещими»[2]. Наиболее радикально высказывалcя об «Аустерлице» литературный обозреватель «Файнэншд таймс» Гален Стросон, задававшийся вопросом: «Насколько правдоподобна эта история?» Сам он отвечал так: «Нисколько»[3]. Далее Стросон удивлялся полноте забвения и степени незнания Жаком Аустерлицем именно тех разделов европейской истории XX века, которые его больше всего касались. В заключение своей рецензии Стросон называл роман интеллектуально пустым, а образ главного героя — вымученным и неестественным…

Оставляя за рамками этой статьи обсуждение того, насколько претензия о «неправдоподобии» уместна по отношению к художественному произведению, отмечу, что утрата Аустерлицем воспоминаний о пражском детстве вполне понятна: известны клинические случаи травм, вызывавших подобную амнезию[4]. Более того, можно предположить, что прототипом героя отчасти послужил друг Зебальда, английский поэт еврейского происхождения Майкл Хамбургер, который в 1933 году девятилетним ребенком вместе с семьей эмигрировал из Германии в Англию. Описание послевоенной поездки Хамбургера в родной Берлин «в поисках утраченного времени», когда тот «в почти сомнамбулическом состоянии… несколько дней бродил мимо пустых фасадов, брандмауэров и развалин», приведено в романе Зебальда «Кольца Сатурна»[5]. Определенное сходство между душевным состоянием Хамбургера в Берлине и депрессивным настроением Жака Аустерлица, отправившегося в Прагу в поисках следов своей семьи, мне представляется очевидным.

На лекциях по писательскому мастерству в Университете Восточной Англии создатель «Аустерлица» советовал студентам: «Во что бы то ни стало будьте экспериментаторами, но позволяйте читателю участвовать в ваших экспериментах»[6]. Следуя этой максиме, я с готовностью принял участие в «эксперименте» Зебальда и далее попытаюсь ответить на вопросы, которые возникают при чтении его романа.

Зал ожидания

Начну с проблемы еврейской самоидентификации Жака Аустерлица. Нельзя не обратить внимание, что первое упоминание о евреях появляется лишь посередине романа — при описании поездки героя в Прагу. Даже когда речь заходит о бельгийской крепости Бреендонк, превращенной нацистами в концентрационный лагерь, и Зебальд вспоминает о мемуарах Жана Амери, подвергавшегося там пыткам, мы не находим никаких указаний на еврейское происхождение этого австрийского писателя и философа, автора книги «Jenseits von Schuld und Sühne», важнейшего в немецкоязычной литературе текста о Холокосте[7]. Почему?

Существенное достоинство «Аустерлица» состоит в побуждении читателя к сотворчеству в рамках «эксперимента» Зебальда. К сотворчеству — то есть к внутренней работе, к мобилизации собственного читательского опыта, к ревизии когда-то прочитанных книг. Для этого Зебальд широко использует культурные символы и литературные аллюзии, отсылающие к произведениям других немецких писателей. Тем самым он наполняет роман новыми смыслами, вступая в полемику о прошлом с такими авторами, своими современниками, как Герман Казак, Ганс Эрих Носсак, Генрих Бёлль, Гюнтер Грасс, Альфред Андерш.

Одним из лейтмотивов этой полемики стало обсуждение трагических событий Катастрофы европейского еврейства и значения памяти о ней для возрождения Германии. Зебальд неоднократно обращался к теме Холокоста в своих эссе, публичных лекциях и интервью, которые можно рассматривать как развернутый комментарий к роману «Аустерлиц».

Зебальд глубоко лично переживал гибель миллионов евреев и признавался: он постоянно «испытывал непреодолимый стыд» и хотя «родился „поздно“ и, следовательно, избавился от прямой ответственности, в то же время всегда ощущал, что именно с этим трагическим прошлым тесно связано его собственное происхождение»[8]. Чувство стыда за преступления нацистского режима определило и резкое неприятие им репрезентаций Холокоста в произведениях писателей послевоенной Германии. В частности, он утверждал: «…по сравнению с поразительным индифферентизмом 1950-х, звучало (в литературе 1960-х. — А.И.) крайне мало аутентичных голосов, а рвение, с каким литература теперь претендовала на "Аушвиц" как на свою территорию, в иных аспектах было не менее отвратительно, чем предшествующий отказ затрагивать эту ужасную тему»[9]. Среди прочего Зебальд подвергал ожесточенной критике «миф о добром немце, у которого не было другого выбора кроме как смиренно и терпеливо все сносить», в книгах Бёлля, Грасса и Андерша, прорабатывавших «отягощенное прошлое не столько эмоционально, сколько сентиментально» и по возможности избегавших «знакомства с подробностями о жертвах фашистской системы»[10]. Не меньшее отрицание вызывали у Зебальда и образы евреев, основанные на устоявшихся стереотипах, — будь то Юдит из романа Андерша «Занзибар, или Последняя причина», облик которой вызывает в памяти известную легенду о прекрасной еврейке, или реальное историческое лицо Эдуард (Эде) Бернштейн, бунтарь-революционер и неукротимый полемист, который появляется на страницах романа Грасса «Из дневника улитки»[11]. Зебальд констатировал, что «еврейский опыт» не врезался в национальное сознание немцев[12]. Более того, немецкая литература 1950–1960-х годов, по его мнению, оказалась неспособна объяснить молодому поколению читателей, «как вышло, что страна, создавшая в конце XIX века самое сильное и самое отлаженное социалистическое движение, двадцатью-тридцатью годами позже угодила в лапы фашизма»[13].

Представления Зебальда о том, как следует репрезентировать события Холокоста, были связаны с поиском им авторской интонации или, другими словами, отсутствовавшего в немецкой литературе «аутентичного голоса», который мог бы быть использован для решения этой задачи. Согласно американскому историку Доминику Лакапра, писатель пытался найти для себя подходящую «позицию субъекта» как человека, «наделенного особым чувством ответственности за исторические отношения между немцами и евреями»[14]. В результате созданный Зебальдом внутренний мир Жака Аустерлица — еврея, потерявшего семью в годы Холокоста, бо́льшую часть жизни ощущавшего себя «человеком ниоткуда», подсознательно боявшегося узнать правду о своем происхождении и потому пребывавшего в состоянии амнезии, — стал, возможно, одним из самых пронзительных литературных воплощений глубокой пропасти, разделившей немцев и евреев в середине XX века.

Важным символом, использованным в романе «Аустерлиц» для демонстрации рубежа между тревожащим прошлым и безысходным настоящим главного героя, является зал ожидания. Вряд ли случайно, что первая встреча рассказчика — альтер эго автора — с Жаком Аустерлицем происходит именно в зале ожидания главного вокзала Антверпена, или в Salle des pas perdus, как это помещение именуется по-французски. Проницательный читатель сразу понимает, что в дальнейшем речь пойдет о войне, о Холокосте, о вынужденной эмиграции сотен тысяч евреев из Третьего Рейха и захваченных им стран Европы.

Упомянутая встреча формирует устойчивую ассоциацию «Аустерлица» с книгами другого прозаика, эстетически весьма далекого от Зебальда, но также остро переживавшего нацистское преображение Германии, — Лиона Фейхтвангера, собрание сочинений которого в советское время занимало почетное место на книжных полках многих интеллигентных еврейских семей. Прежде всего это роман Фейхтвангера «Изгнание», центральный персонаж которого, немецкий композитор Зепп Траутвейн, бежавший от нацистов в Париж, сочиняет симфонию «Зал ожидания». Размышляя над сюжетной программой симфонии, Траутвейн представляет себе: «Зал этот бесконечно убог, он напоминает бараки эмигрантов… Однако зал кишел людьми… Они прикорнули на растрепанных узлах и чемоданах с наскоро собранным и ненужным домашним скарбом…»[15] Композитор пытается выразить в музыке «стоны» этих людей, «их отчаяние, их проклятья, их смирение, их изнеможение и наперекор всем разочарованиям каждый раз вновь воскресающую надежду»[16]. Показательно, что Зепп Траутвейн не считает возможным назвать свою симфонию «La salle des pas perdus» (буквально «Зал потерянных шагов»), хотя и признает, что французы «нашли красивое, значительное, горькое и печальное обозначение для такой будничной вещи, как зал ожидания»[17]. Но для его замысла это слишком красиво и сентиментально. Симфония Траутвейна получает простое и однозначное немецкое название — «Der Wartesaal».

Символический образ зала ожидания — как некоего транзитного пространства, где люди расстаются с прошлым и пребывают в состоянии неопределенности перед вступлением в новую, неведомую жизнь, которая скорее всего не сулит им ничего хорошего, — неоднократно встречается в послевоенной немецкой литературе. Так, примечательный эпизод романа Ганса Эриха Носсака «Дело д’Артеза» происходит в аналогичном помещении франкфуртского вокзала, заполненном хлопотливыми пассажирами. Один из персонажей не без сарказма пересказывает разговор, подслушанный, вероятно, среди вокзальной сутолоки: «Мама, ты взяла обратный билет?.. Обратно, но куда? К себе на родину? А родины-то давно и в помине нет…»[18] Зал ожидания снова появляется на страницах «Аустерлица», но теперь действие происходит в здании лондонского вокзала на Ливерпуль-стрит. Там пятилетний мальчик, только что прибывший в Англию, ждет своих будущих приемных родителей. Маленький беженец сжимает в руках рюкзак, который полвека спустя отчетливо всплывет в памяти героя, случайно заглянувшего на Ливерпуль-стрит. В сущности, этот рюкзак — единственный предмет, служивший материальным воплощением его пражского детства и ставший чем-то вроде семейной реликвии, — сыграет роль триггера, внезапно вызвавшего у Жака Аустерлица смутные воспоминания о прошлом. «У меня было такое чувство, будто этот зал, — сообщает он рассказчику, — вобрал в себя все часы моего прошлого, все мои извечно подавлявшиеся, вытеснявшиеся страхи и желания»[19].

При первой встрече с рассказчиком в Salle des pas perdus антверпенского вокзала Аустерлиц держит в руках другой рюкзак, купленный им однажды на распродаже армейской экипировки и выступающий, похоже, суррогатом той беженской котомки, которая тесно связана для него с подавленными воспоминаниями о детстве. Образно говоря, новый армейский рюкзак, с которым он не расстается на протяжении всего романа, чем-то напоминает чеховское ружье на стене, которое в конце пьесы обязательно должно выстрелить. Так и получается: в обветшалом зале ожидания на Ливерпуль-стрит Жак Аустерлиц приходит к пониманию того, что обязан разобраться в своем прошлом — прошлом, от которого так долго и настойчиво отворачивался.

Архив

Второй вопрос, возникающий при чтении «Аустерлица»: для чего Зебальду понадобилось использовать в повествовании различные визуальные материалы, в том числе фотографии, которые не всегда соотнесены с текстом? И в более широком смысле: какова вообще в этой книге логика взаимодействия визуального и вербального? Для ответа представляется вполне правомерным рассмотреть роман с точки зрения институциональных и частных архивных практик.

Действительно, вмонтированные в текст выцветшие любительские фотографии, почтовые открытки, вырезки из туристических буклетов, квитанции и прочие свидетельства существования Жака Аустерлица — и есть личный архив, головоломный пазл его жизни, который пытается сложить безымянный рассказчик. Сразу вспоминаются строки Александра Кушнера о том, как «бирки и старые справки образуют тот хаос второй, что сумел сам собой накопиться» в ящиках письменного стола любого интеллектуала.

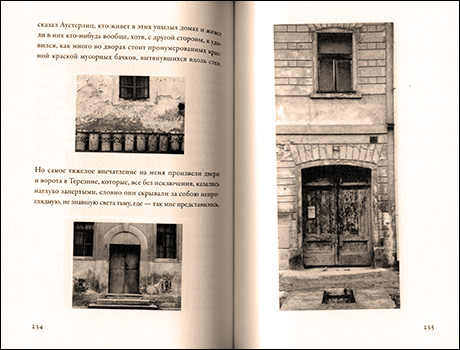

Значение в творчестве Зебальда таких понятий, как «архив» и «архивное сознание современного человека», рассматривает в специальной монографии британский исследователь визуальной культуры Джонатан Лонг. «Почти с середины романа текст структурирован вокруг нескольких посещений архивов, с помощью которых Жак Аустерлиц надеется реконструировать свое прошлое и восстановить свои предположительно покоящиеся там воспоминания», — пишет Лонг[20]. Приехав в Прагу, Аустерлиц посещает государственный архив, располагающийся в здании отталкивающей архитектуры, которая напоминает одновременно тюрьму, монастырь и психиатрическую лечебницу. Там он находит адрес дома, где жил в детстве и где по-прежнему обитает Вера, его бывшая няня. Вера сообщает ему, что его мать вместе с сотнями пражских евреев была интернирована в Терезиенштадт — там размещались в период оккупации транзитный концентрационный лагерь и еврейское гетто. Аустерлиц отправляется в эту бывшую крепость на севере Чехии, напоминающую «в своей строгой геометричности идеальный город солнца Кампанеллы». Но Терезиенштадт предстает перед ним отнюдь не «городом солнца», а удручающим и отталкивающим мертвым городом «с померкнувшими окнами, за которыми… не было никакого движения и за все время не шевельнулось ни одной занавески»[21]. Посещение «мертвого города» проиллюстрировано несколькими фотоснимками, как бы выполненными самим героем. По мнению немецкого историка литературы Александры Тишель, закрытые двери на этих фотографиях являются визуальным воплощением недоступности знания о погибшей семье Аустерлица, а также символом того, «что невозможно показать, а именно ужасов Холокоста»[22]. Аустерлиц осматривает мемориальный музей Терезинского гетто, но упускает возможность попасть в архив или, как сказано в романе, в регистрационную комнату бывшего концлагеря, где предположительно можно было найти дело его матери и узнать ее дальнейшую судьбу. Помимо снимков Аустерлица, в текст инкорпорированы и фотографии, перепечатанные, вероятно, из монографий по истории «образцового гетто», включая изображение интерьера регистрационной комнаты. Этот фотодокумент важен для понимания того, как использованные писателем визуальные материалы создают внетекстовые смысловые переклички, построенные по принципу бинарных оппозиций.

В своем романе Зебальд демонстрирует художественно осмысленное противопоставление личного архива — архиву государственному. Принципиальное различие между ними он убедительно подтверждает фотографиями, с одной стороны, университетского кабинета Жака Аустерлица, беспорядочно заваленного всевозможными бумагами, а с другой — терезиенштадтской регистрационной комнаты, где папкам с подшитыми в них документами узников отведены на архивных стеллажах столь же строго определенные места, как и самим узникам на лагерных нарах.

Личный архив Аустерлица олицетворяет собой неуправляемый хаос: бесчисленные тетрадки, записные книжки, газетные вырезки, фотокарточки, растрепанные книги, кое-как распиханные по полкам, накопились за годы академической карьеры героя, работавшего над исследованием по архитектуре общественных зданий XIX века. Этот архив предельно субъективен и подлинно гуманистичен, а потому в бессистемном нагромождении бумаг можно усмотреть отражение эмоционального состояния Аустерлица, его страхи, сомнения и меланхолическую печаль о «непережитом», которая столь важна для всей книги. Формирование таких собраний завершается только со смертью владельцев. Разбором документов, оставшихся от покойных, занимаются, как правило, их родственники, но в данном случае как-то упорядочить архив Аустерлица пытается рассказчик.

Другое дело — архив Терезиенштадта, систематизированный с поистине бесчеловечной аккуратностью, которая сводит на нет индивидуальность каждого узника и превращает его из свободного человека в объект строгого контроля. Это собрание документов воспринимается как инструмент насилия нацистской государственной машины над лишенными всех прав гражданами оккупированных стран, в первую очередь — над евреями. Пополнение терезиенштадского хранилища завершилось с падением Третьего Рейха, что, казалось бы, должно было спровоцировать кардинальное изменение его функции: из аппарата управления геноцидом — в свидетеля преступлений. Однако этого не происходит, по крайней мере — в случае с Аустерлицем, которому после посещения музея гетто и бывшего концлагеря «не хватило сил выйти за стены звездообразной крепости и посмотреть что там находится в привратном строении», где размещалась регистрационная комната[23]. Он узнает о ее существовании гораздо позже, увидев на страницах американского журнала ту самую фотографию, что воспроизведена в книге Зебальда.

Впрочем, неудача Аустерлица в Терезиенштадте — далеко не единственная в его попытках обрести утраченные воспоминания. Все официальные архивные учреждения на поверку, как он в конце концов понимает, бесполезны. Романтическая идея, что на их полках хранятся всеобъемлющие сведения о минувшем, оказывается иллюзорной. Так, например, благотворительные организации, ответственные за перевозку еврейских детей из оккупированной Чехословакии, потеряли значительную часть своих документов при бомбежках Лондона — по вине необученных сотрудников. В Форин-офисе и британских социальных службах также не сохранилось никаких данных об Аустерлице. Разве что в пражских театральных архивах ему удается наконец обнаружить некоторые сведения о матери (она была оперной певицей), но и эти сведения скупы и ненадежны. Изыскания Аустерлица подтверждают скепсис ряда западных интеллектуалов в отношении государственных архивов, задача которых состоит вовсе не в сохранении прошлого во всех его проявлениях, пусть даже самых страшных, а в конструировании такого прошлого, каким хотели бы его видеть представители власти. Выполняя в связи с этой задачей отбор, каталогизацию и хранение подходящих «профильных» документов, а также вычищая с полок или скрывая во всевозможных спецхранах документы «непрофильные», госархивы присваивают себе право на управление коллективной памятью — тем самым они раздвигают смутные границы «непережитого» для сотен тысяч таких вот «жаков аустерлицев», чье существование становится несовершенным.

Подобная трактовка роли архивов в современном обществе вызывает в памяти антиутопию «Город за рекой», написанную ярким представителем немецкого магического реализма Германом Казаком, творчество которого Зебальд высоко ценил[24]. Действие «Города за рекой» происходит в некоем воображаемом поселении, куда на время попадают умершие — перед тем как кануть в бездну небытия. Они продолжают по-прежнему существовать — или, скорее, имитировать существование — в своем телесном обличии и даже работать на различных предприятиях, постепенно привыкая к неизбежности смерти. Важным учреждением этого модернизированного чистилища выступает Архив, который подчинен высшему органу власти — Префектуре, установившей в городе тоталитарный режим. В задачи Архива, представленного как надежный инструмент контроля за местными жителями, входит не только готовность «в любой момент немедленно дать справку на возможные запросы из Префектуры», но и способность принимать «участие в ходе человеческой истории», осуществляя глобальную ревизию поступающих бумаг[25]. Сотрудники Архива заняты непрерывным отбором документов, заслуживающих, с их точки зрения, включения в «духовное наследие человечества», и уничтожением всего, что сохранения не достойно. Доступ к фондам Архива для посторонних практически невозможен, поскольку «духовное наследие», отложившееся в подземных хранилищах, служит лишь целям властей, и даже те ученые, писатели и композиторы, кто в силу естественного хода вещей попал в «город за рекой», не могут узнать судьбу собственных рукописей — приняты они на вечное хранение или же сданы в утиль. Полное неведение об этом, то есть, по сути, о результатах своего труда в течение всей жизни, становится для многих из них последним горьким разочарованием…

Сравнительное прочтение романов «Город за рекой» и «Аустерлиц», в частности эпизодов, посвященных осмыслению природы личных и государственных архивов, позволяет не только расшифровать некоторые скрытые метафоры Зебальда, но и задуматься о влиянии государств — посредством архивных практик — на формирование коллективной памяти человечества.

Post scriptum

Позволю себе несколько критических замечаний по поводу русского издания «Аустерлица». Несомненно, разработанный Зебальдом обстоятельный и местами торжественный стиль повествования — с многочисленными развернутыми метафорами и скрытыми цитатами — для перевода непрост. Чтение и по необходимости перечитывание длинных предложений, занимающих иногда целую страницу, способны вызвать легкое головокружение, словно вы забрались на вершину горы и перед вами постепенно раскрывается необъятный пейзаж, который одним взглядом никак не охватишь. Вероятно, не случайно первый свой роман писатель так и назвал — «Головокружения». Временами у меня создавалось впечатление, что переводчик «Аустерлица» просто не справляется со сложным текстом, и даже возникало желание начать менять местами некоторые причастные и деепричастные обороты… Кстати, прочитанный несколько лет назад английский перевод романа, авторизованный Зебальдом, такого ощущения не вызвал[26].

Претензии русский читатель явно может предъявить и редактору — например, с изумлением обнаружив в книге сообщение, что битва под Аустерлицем состоялась 2 декабря не 1805-го, а 1812 года, то есть в то время, когда наголову разбитая, изрядно потрепанная морозом и голодом наполеоновская армия бежала из России.

Но все недостатки издания с лихвой искупаются удовольствием от возможности принять участие в литературном эксперименте Винфрида Георга Зебальда под названием «Аустерлиц».

Библиография:

Зебальд В.Г. Аустерлиц: [роман] / пер. с нем. М.Кореневой. – СПб.: Азбука-классика, 2006. – 352 с.: ил. – (Шаги = Schritte: Швейцария. Австрия. Германия: соврем. лит.). – 4000 экз. – То же. – М.: Новое изд-во, 2015. – 362 с.: ил. – То же. – М.: Новое изд-во, 2019.

Зебальд В.Г. Кольца Сатурна. Английское паломничество / пер. с нем. Э.Венгеровой. – М.: Новое изд-во, 2016. – 310 с.: ил.

Зебальд В.Г. Головокружения / пер. с нем. Е.Соколовой. – М.: Новое изд-во, 2019. – 234 с.: ил.

Зебальд В.Г. Естественная история разрушения / пер. с нем. Н.Федоровой. – М.: Новое изд-во, 2019. – 170 с.: ил.

Зебальд В.Г. Campo santo / пер. с нем. Н.Федоровой. – М.: Новое изд-во, 2020. – 242 с.: ил.

[1] Казак Г. Город за рекой // Гелиополис: нем. антиутопия: романы. М., 1992. С. 44. [2] Kakutani M. In a No Man's Land of Memories and Loss // The New York Times. 2001. October 26. Section E. P. 42. См. также полемические суждения о романе: Ferris D. Time and the Narrative of Memory in Sebald’s Austerlitz // Continental Thought & Theory. 2019. Vol. 2, issue 3. P. 241. [3] Strawson G. Austerlitz by W.G.Sebald // The Financial Times. 2001. 6 October. [4] См. об этом, например: Behrendt K. Scraping Down the Past: Memory and Amnesia in W.G.Sebald's Anti-Narrative // Philosophy and Literature. 2010. Vol. 34, no. 2. P. 400. [5] Зебальд В.Г. Кольца Сатурна. Английское паломничество. М., 2016. С. 185–187. [6] The Collected ‘Maxims’ [of W.G.Sebald] / recorded by D.Lambert and R.McGill // Five Dials. 2014. No. 5. P. 8. [7] Русский перевод см.: Амери Ж. По ту сторону преступления и наказания: Попытки одоленного одолеть. М.: Новое изд-во, 2015. [8] Bigsby Ch. Writers in Conversation with Christopher Bigsby. Norwich: Pen & Inc., 2001. Vol. 2. P. 145. [9] Зебальд В.Г. Campo santo. М., 2020. С. 135. [10] Там же. С. 96. Образы «добрых немцев» присутствуют, например, в романах «Где ты был, Адам?» и «Глазами клоуна» Генриха Бёлля, «Жестяной барабан» Гюнтера Грасса, в рассказе «Бегство в Этрурии» Альфреда Андерша. [11] Критику образов евреев в романах Андерша см.: Зебальд В.Г. Естественная история разрушения. М., 2019. С. 111–119. Критику романа Грасса см.: Он же. Campo santo. С. 100–106. [12] См.: Bigsby Ch. Remembering and Imagining the Holocaust: The Chain of Memory. Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2006. P. 35. [13] Зебальд В.Г. Campo santo. С. 105. [14] LaCapra D. Representing the Holocaust: History, Theory, Trauma. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1992. P. 46. [15] Фейхтвангер Л. Изгнание. Кн. 3 // Собр. соч.: в 12 т. М., 1965. Т. 6. С. 74. [16] Там же. С. 75. [17] Там же. С. 133. [18] Носсак Г.Э. Избранное. М., 1982. С. 274. [19] Зебальд В.Г. Аустерлиц. М., 2019. С. 171. [20] Long J.J. W.G.Sebald: Image, Archive, Modernity. New York: Columbia University Press, 2007. P. 158. [21] Зебальд В.Г. Аустерлиц. С. 233. [22] Tischel A. Aus der Dunkelkammer der Geschichte: Zum Zusammenhang von Photographie und Erinnerung in W.G.Sebalds Austerlitz // W.G.Sebald: Politische Archäologie und melancholische Bastelei. Berlin, 2006. P. 43. [23] Зебальд В.Г. Аустерлиц. С. 342. [24] Оценки творчества Германа Казака см., например: Зебальд В.Г. Campo santo. С. 69–72. [25] Казак Г. Город за рекой. С. 74–75. [26] См.: Sebald W.G. Austerlitz / transl. by A.Bell. New York: Random House, 2001. |

|