|

Опубликовано в журнале «Народ Книги в мире книг» (Санкт-Петербург)

№ 146 / Декабрь 2020 In memoriam

|

|

||||||||

|

Самый трудный автор

В авторском коллективе, сложившемся вокруг «Народа Книги», Борис Яковлевич Фрезинский был самым старшим. А для меня, редактора, — самым трудным автором. Сопротивлялся любому вмешательству в собственный текст, за малейшим исправлением видел покушение на свой оригинальный стиль, бился едва ли не за каждую запятую. После завершения очередного «сражения», уже признав, что подправленный материал выглядит лучше, не прекращал ворчать: переделки оторвали его от других важных литературных работ. Вероятно, сказывался многолетний, часто негативный опыт взаимодействия с редакциями и издательствами. Не исключено, проявлялся опосредованным образом и опыт главного героя большинства его исследований и публикаций — Ильи Эренбурга, всю жизнь боровшегося с советскими редакторами и цензорами. Но вот парадокс: несмотря на эти эмоциональные столкновения, отношения наши оставались теплыми. А результатом «боёв» стали два десятка статей Фрезинского, увидевшие свет на страницах журнала. Почти половину из них он включил впоследствии в свои книги, отобрал, так сказать, для «золотого фонда».

А началось это сотрудничество, постепенно переросшее в дружбу, ровно двадцать лет тому назад — и тоже небеспроблемно. Журнал, еще только обретавший свое лицо, мы делали в то время вдвоем с покойным ныне Львом Айзенштатом (он же — поэт Лев Дановский). Задумали рубрику «Интервью» — беседы с интересными людьми, тем или иным образом причастными и к «народу Книги», и к «миру книг». Наметили список, среди прочих занесли в него и Фрезинского. Тут и подходящий повод подвернулся: в январе 2001-го исполнялось 110 лет со дня рождения Эренбурга. Не самая круглая дата, но как не воспользоваться, раз живет в нашем городе «эренбурговед» с мировым именем? Хотя тогда знали мы о нем больше как об авторе увлекательных исторических очерков в местной газете, считавшейся прогрессивной. Раздобыли телефонный номер, созвонились, и мой соратник отправился на первую встречу. Никогда не учившийся журналистике, Лев проявил себя прирожденным интервьюером. Он умел задавать «правильные» вопросы, и собеседники, ощущая искренний к себе интерес, в общении с ним раскрывались, высказывались свободно и нешаблонно. Разговор с Фрезинским концентрировался на теме «этнической разорванности» Эренбурга, его противоречивого отношения к еврейству в себе и еврейству вообще. Фрезинский углов не спрямлял, любимого героя не приукрашивал. В тот же номер, что и интервью, пошла рецензия Айзенштата на томик избранных стихотворений Эренбурга, составленный Фрезинским для престижной серии «Новая библиотека поэта». Рецензия взвешенная, строгая: писать о поэзии иначе Лев не умел. Получился своего рода эренбурговский выпуск журнала. Борис Яковлевич ликовал. Но тут случилось непредвиденное…

Электронная почта принесла резкий ответ на интервью Фрезинского от одного московского журналиста. Полутона в оценке Эренбурга оказались ему не близки. Опираясь на официозную автобиографию Голды Меир и сосредоточив практически всё внимание на единственном эпизоде (появление осенью 1948 года так называемой антисионистской статьи Эренбурга в «Правде»), журналист выносил писателю суровый приговор: «Его страстная борьба против антисемитизма… была борьбой за свободу ассимиляции. С точки зрения функциональной, он представлял собой всего лишь искусное орудие враждебной евреям… сталинской пропагандистской машины». Мечтавшие превратить журнал в дискуссионную трибуну, мы тут же завели рубрику «Полемика» и опубликовали поступивший отклик уже в следующем номере. Как я теперь понимаю, для Фрезинского это был настоящий удар под дых: мы предоставили слово классическому представителю его оппонентов, и позицию «эренбургоненавистников» тот выразил в самом беспримесном виде. Борис Яковлевич был в ярости — мы защищались: всё по-честному, трибуна открыта для всех… Брошенную ему перчатку Фрезинский поднял. Через несколько недель я получил от него «встречный выпад» с характерным длинным, стилизованным под архаику названием «Еще раз об Илье Эренбурге, Голде Меир, антисемитизме и ассимиляции» — блестящий полемический текст с тоже очень характерным сочетанием академической дотошности, досконального знания предмета и публицистической страстности. На сей раз ликовали мы со Львом: полемика — да еще какая! — на нашей «площадке» состоялась. Фрезинский ворчал: чтобы опровергнуть построения противника и показать всю вздорность мемуаров «железной Голды», ему пришлось отложить дела, взять у нас на Рубинштейна, в библиотеке Еврейского общинного центра, только что вышедшее собрание документов по истории советско-израильских отношений и тщательнейшим образом его проштудировать…

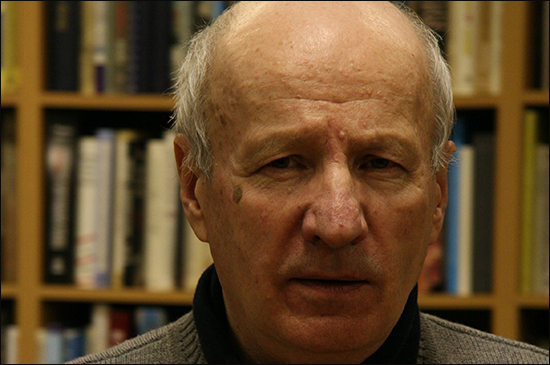

Авторы журнала, которых больше нет с нами: Борис Фрезинский и Евгений Мороз. 2010

Вскоре он предложил мне для «Народа Книги» пространный очерк с заголовком «История длиною в 12 лет, или Воспоминания комментатора о последнем Собрании сочинений Ильи Эренбурга». И снова пришлось заводить новую рубрику — «Воспоминания». А дальше — пошло-поехало.

Он: «Чего же вы мне раньше не сказали, что готовите номер к 90-летию Аврома Суцкевера? Я бы написал о его дружбе с Эренбургом!»

Я: «Борис Яковлевич, время есть и место найдем…»

И в журнале появилось эссе «Поэт Суцкевер — в тридцать и в девяносто» с приложением никогда не переиздававшейся статьи Эренбурга о Суцкевере «Торжество человека» из «Правды» за апрель 1944-го.

Он: «Чего же вы мне раньше не сказали, что готовите номер к 150-летию Шолом-Алейхема?»

Я: «Борис Яковлевич, материалы к этой дате мы будем печатать весь год…»

И в журнале появилась статья «Илья Эренбург и Шолом-Алейхем». И еще много чего появилось…

Почему, невзирая на конфликтное начало знакомства, он, популярный, востребованный автор, все-таки решил печататься у нас? Почему с течением времени сблизился с кругом активистов еврейского культурного возрождения — людей другого поколения и часто других эстетических предпочтений? Почему позднее вошел в правление Еврейского общинного центра Санкт-Петербурга, а затем девять с лишним лет исполнял обязанности его председателя? Думаю потому, что, при всей сосредоточенности на исследовательской работе, на избранной теме, на своем герое, был человеком широких интересов и просто — широким человеком. Потому, что оказался открытым для новых идей и новых людей, ощутил внутреннее родство с нами и чувство ответственности за общее дело.

Борис Фрезинский на праздновании пятнадцатилетия журнала «Народ Книги в мире книг». 2010

Особенно сдружился он со Львом Айзенштатом. Им всегда было о чем поговорить: о русской поэзии, разумеется. В конце 2004-го Лёвы не стало — инфаркт. Для «Народа Книги» Борис Яковлевич написал о нем пронзительный очерк «Жизнь после смерти», потом включил этот очерк в свой сборник «Мозаика еврейских судеб».

Последний материал, подготовленный Фрезинским для нашего журнала, — объемная рецензия «О книге "Единожды навсегда" Михаила Яснова и о еврейском пунктире в ней». Планировал и другие публикации у нас — не состоялось. Более двух лет тяжело болел, полноценно работать уже не мог, а добил его ковид. На полтора месяца раньше, тоже из-за ковида, умер и доброжелательный, всегда улыбавшийся Миша Яснов, поэт и переводчик (в основном с французского, но также и с идиша).

Пустеет еврейский Петербург. Будем помнить всех, кого потеряли.

Александр Френкель

Странички из парижского дневника

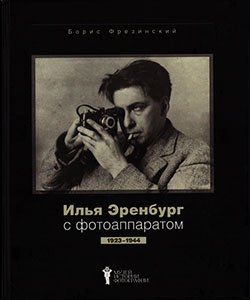

Публикуемые ниже путевые заметки появились в моем ноутбуке в ноябре 2008 года — во время конференции «Русско-еврейский Париж». Почему в них я называл Бориса Яковлевича Фрезинского, с которым только что познакомился, Писателем? Потому что читал и ценил его книги — «Всё это было в XX веке», «Илья Эренбург с фотоаппаратом» и другие. Гуляя вместе со мной по Парижу, он рассказывал мне о некоторых сюжетах, связанных с этим городом, из своего нового сборника «Мозаика еврейских судеб», тогда еще не вышедшего, но уже подписанного к печати. А еще мы говорили о самых разных вещах: о градостроительных проектах барона Османа, о французских сюрреалистах, об актуальном искусстве на городских улицах…

Надеюсь, мои давние записи позволят тем, кто знал этого замечательного исследователя и незаурядного человека, по-новому оценить роскошь личного общения с ним и заполнят — пусть лишь на несколько минут — пустоту, образовавшуюся в нашей жизни с его уходом.

В библиотеке: Александр Френкель, Александр Иванов и Борис Фрезинский. 2010

Если конференция проходит в Париже, то заседания обычно приобретают крайние формы. Интеллектуальные забавы, игры ума, научные амбиции, литературные эксперименты и поэтические оргазмы — всё это подчас чревато таким «мозговым штурмом», который просто невозможен в других географических координатах. Надо также брать в расчет многовековые демократические традиции общественных дискуссий и всеобщее пристрастие к изящной словесности, да и сам французский язык, чья напевная фонетика, явно отдающая предпочтение гласным перед согласными, способствует произнесению публичных речей, в которых за словесными кружевами скрыта ядовитая ирония и убийственное презрение к оппонентам.

— «Где стол был яств, там гроб стоит…» — сказал Писатель после первого заседания. Пожалуй, грубовато немного, но в точку.

Мы познакомились в самолете. Наши места оказались рядом. Разговорились. Выяснилось, что едем на одну и ту же конференцию и будем жить в одном и том же отеле.

В длинной очереди на паспортный контроль в аэропорту имени Шарля де Голля Писатель сказал мне:

— Надо же, уже полчаса в Париже — и никаких эмоций.

Тем не менее эмоции не заставили себя ждать.

***

Писатель состоял из цитат, исторических отступлений, имен и названий, ласкавших слух. Городская топонимика в его исполнении звучала, как маленькая ночная серенада. Мраморные доски на фасадах и бронзовые памятники в скверах принимали участие в экскурсии, преобразуя слова в предметы, которые можно было если не трогать, то хотя бы воспринимать зрительно. Весь этот хаос прошлого, замешанный на литературных текстах, проникал — вероятно, по закону сообщающихся сосудов — в настоящее и даже готов был вытеснить его куда-то в небытие. Вернее, литература представляла собой нечто вроде лупы, сквозь которую Писатель пристально разглядывал город и не узнавал его. Пропорции зданий, привычная эвклидова геометрия уличных пространств, даже расстояние между лбом Писателя и стеклянной дверью кафе — все было искажено. Реальность издевалась, точно над ней поработала компания сюрреалистов. Какая-нибудь химера с бокового фасада собора Нотр-Дам-де-Пари казалась значительно больше самого собора, а пересечение площади Согласия (хотя ни о каком согласии и речи не шло!) могло затянуться лет на сорок, словно перед нами лежала пустыня Иудейская. Усилием воли Писатель пытался сдержать взрыв собственного воображения, вызвавший ответную агрессию материального мира. По крайней мере, он продолжал четко придерживаться самых простых понятий: верх — низ, право — лево, с трудом протискиваясь сквозь толпу, неожиданно заполнившую при нашем появлении узкие тротуары улочек Сен-Луи. Уж не затесались ли в эту орду призраки тех, кому были посвящены его книги, удвоив, а то и утроив население полупустынного обычно острова на Сене?

Впрочем, один из героев Писателя присутствовал рядом зримо в полном смысле слова: Пабло Пикассо в соломенной шляпе, сдвинутой на затылок, и странном бабьем платочке под ней маячил за мутноватым стеклом витрины фотоателье, что-то рисовал в воздухе горящим кончиком сигары, задумчиво разглядывал какие-то черепки. Наверняка кто-то еще тоже находился неподалеку — в пространстве или во времени.

***

Проектировщика «Hôtel du Brésil», где поселились участники конференции, отличала параноидальная скаредность при использовании полезной площади. Каждый сантиметр явно был на учете, будь то холл, лестница или номера́.

С другой стороны, нельзя не заметить в этом и положительную сторону. Можно легко дотянуться до любого предмета. Правда, чтобы протиснуться в душевую кабину, надо изогнуться всем телом между раковиной и унитазом, а следом, сделав характерное движение тем, что пониже спины, вроде как исполняя самбу (отель «Бразилия» как-никак), лихо нырнуть за занавеску. Иногда это удается не с первого раза. Подобные «грязные танцы» — в прямом и переносном смысле — особенно «достают» по вечерам, после плотного ужина в ресторане за счет организаторов конференции…

Проснулся посреди ночи. Капли дождя методично выстукивают по подоконнику свои синкопированные ритмы, и эти звуки отнюдь не кажутся мелодичными. Проснулся — от ощущения, будто случилось что-то непоправимое. Всегда испытывал ужас перед моментами, после которых уже ничего невозможно изменить. Грань, за которой прошлое становится будущим, причем таким же застывшим и безжизненным, едва заметна. В своем крайнем выражении — это и есть смерть.

Действительно, тесный номер парижского отеля — самое подходящее место для экзистенциальных переживаний. Наверное, надо привыкнуть к тому, что в подобных недорогих гостиницах люди не только живут, но, бывает, и умирают — внезапно, среди ночи, такой, как эта, дождливой и промозглой. Смерть — это когда капли дождя вдруг перестают стучать по подоконнику. Навсегда.

Никому не нужные, всеми брошенные старики-эмигранты из рассказов Писателя, бежавшие не то от большевиков, не то от нацистов, не то и от тех, и от других. Ворчливые, неопрятные, они доводили портье до белого каления бесконечными придирками и бормотали себе под нос то ли стихи, то ли молитвы.

Может быть, в этом номере горничная однажды утром обнаружила такого вот старика без признаков жизни.

— Вставайте, мсье… — причитала она. — Ну, что с вами, мсье?.. Вы же опоздаете на встречу с издателем… Вставайте…

Наивная девушка никак не хотела поверить, что для него капли перестали стучать по подоконнику. Навсегда.

«Увидеть Париж и умереть».

***

— Не пора ли вставать? — слышу голос Писателя в телефонной трубке. — Только не говорите мне, что услужливый дурак опаснее врага. На часах девять утра. Учитывая, что вчера я вернулся далеко за полночь, это, конечно, рановато. Но лучше, чем проспать всё на свете. Все-таки в Париже бываешь не каждый день.

Слышу, как Писатель хлопочет за стеной: готовит себе кашу на завтрак. У него с собой кипятильник и пара бумажных мешочков с крупой. Не очень-то это вяжется с Парижем. Нехитрый быт командировочных из советских семидесятых–восьмидесятых материализовался здесь неведомо как.

— Почему же неведомо?.. Проблемы с желудком, знаете ли!

***

Власть места. Ее ощущаешь сразу. Город просвечивает тебя, как рентгеном, и узнает о тебе всё: ты — приезжий, не имеющий никакого отношения к Парижу, так же как скульптуры итальянки Паолы Епифани, она же Рабарама, расставленные вокруг Пантеона. Эти пестро раскрашенные муляжи человеческих фигур вызывали раздражение, даже протест, своим абсолютным несоответствием окружающему архитектурному ландшафту. Рабарамовские пластмассовые пупсы невероятной расцветки, напоминающей о лоснящихся клеёнках, которые стелили на столики в коммунальных кухнях лет тридцать назад, словно кричали, что оказались тут совершенно случайно. Если Пантеон спокойно пережил раннюю стадию старомодности и плавно вошел в стадию антикварности, то относительно творений Рабарамы такой шанс даже не предусматривался. Сверкнуть яркой искрой, скорее всего даже на мгновенье ослепить зрителей, а потом остаться чем-то благополучно забытым — такова идеология сегодняшнего искусства. Оригинальная и вполне достойная установка: временное использование, но, возможно, и вечная слава. Если потом такой шедевр продолжит свое существование, то уже в виде «джипеговского» файла, который вообще никакого физического пространства не занимает. Зато не надо строить новые музеи и тратить деньги на хранение художественных произведений. Что ж, разумно.

— «Река времен в своем стремленьи уносит все дела людей», — продекламировал Писатель.

Надо признать, созвучные идеям Рабарамы строки, не правда ли?

Александр Иванов

Фотографии Давида Френкеля

Библиография:

Попов В.В., Фрезинский Б.Я. Илья Эренбург: хроника жизни и творчества (в документах, письмах, высказываниях и сообщ. прессы, свидетельствах современников). Т. 1. 1891–1923. – СПб.: Лина, 1993. – 382 с.

Попов В.В., Фрезинский Б.Я. Илья Эренбург в 1924–1931 годы: хроника жизни и творчества (в документах, письмах, высказываниях и сообщ. прессы, свидетельствах современников). Т. 2. – СПб.: Изд. отд. РАН, 2000. – 364 с.

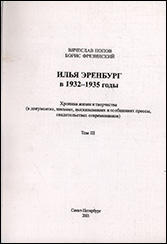

Попов В.В., Фрезинский Б.Я. Илья Эренбург в 1932–1935 годы: хроника жизни и творчества (в документах, письмах, высказываниях и сообщ. прессы, свидетельствах современников). Т. 3. – СПб.: Изд. отд. РАН, 2001. – 340 с. – 200 экз.

Фрезинский Б.Я. Судьбы Серапионов: (портреты и сюжеты). – СПб.: Академ. проект, 2003. – 592 с., [8] л. ил.: ил. – 1000 экз.

Фрезинский Б.Я. Все это было в ХХ веке: заметки на полях истории. – Винница: Глобус-пресс, 2006. – 766 с.: ил. – (Студия 1+1).

Фрезинский Б.Я. Илья Эренбург с фотоаппаратом, 1923–1944. – СПб.: Музей истории фотографии; М.: Мосты культуры; Иерусалим: Гешарим, 2007. – 150 с., [25] л. ил.: ил. – 1000 экз.

Фрезинский Б.Я. Мозаика еврейских судеб. XX век. – М.: Книжники, 2008. – 464 с., [16] л. ил. – (Чейсовская коллекция). – 3500 экз.

Фрезинский Б.Я. Писатели и советские вожди: избр. сюжеты 1919–1960 годов. – М.: Эллис Лак, 2008. – 672 с., [24] л. ил. – 3000 экз.

Фрезинский Б.Я. Об Илье Эренбурге: книги, люди, страны: [избр. ст. и публикации]. – М.: Новое лит. обозрение, 2013. – 904 с., [32] л. ил. – 1000 экз.

Фрезинский Б.Я. Троцкий. Каменев. Бухарин: избр. страницы жизни, работы и судьбы / Ассоц. исследователей рос. о-ва. – М.: АИРО-XXI, 2015. – 384 с.

Фрезинский Б.Я. Наш жестокий XX век: страницы истории и культуры. – М.: Аграф, 2016. – 640 с., [8] л. ил. – (Символы времени). – 1000 экз.

|

|